Nell’ottobre 2012 la rivista, nota a livello internazionale, “The Harvard Business Review” dedicava un articolo, che si sarebbe rivelato essere seminale, a firma di Thomas H. Davenport e D.J. Patil, a una nuova professione, lo “scienziato dei dati” (“Data scientist”), il quale veniva così sommariamente descritto: «it’s a high-ranking professional with the training and curiosity to make discoveries in the world of big data». La coniazione del termine “Data scientist” veniva retrodatata al 2008 e accreditata a Jeff Hammerbacher (“Founder and Chief Scientist” di Cloudera Inc.) e a D.J. Patil (coautore dell’articolo, “U.S. Chief Data Scientist” alla Casa Bianca, Office of Science and Technology Policy), i quali si fecero promotori, al tempo, della costituzione e formalizzazione, di fatto, dei primi gruppi di lavoro di Data science a Facebook Inc. e LinkedIn Inc., rispettivamente.

Il titolo dell’articolo rimandava direttamente a una citazione di Hal Varian (“Chief Economist” di Google Inc.), il quale aveva definito lo “scienziato dei dati” la professione più sexy del XXI secolo («the sexiest job of the 21st century»). Tale etichetta rimaneva, in seguito, strettamente “attaccata” alla professione, sia nell’immaginario collettivo, sia nella pubblicistica degli addetti ai lavori.

In questo brevissimo lasso di tempo, la Data science è divenuta, dunque, un campo emergente, soprattutto negli Stati Uniti, dove essa ha fatto registrare una crescita rapidissima nel corso degli ultimi anni, nonché un’iperbole comunicativa (alla stregua di un vero e proprio hype). Come conseguenza diretta di questo successo si è iniziato a parlare, assai presto, della mancanza di tali figure professionali e dell’investimento in attività formative, al fine di poter far fronte alle pressanti richieste di reclutamento, da parte delle imprese.

Diverse ricerche quali quelle della McKinsey & Company Inc., della Gartner Inc, della Booz Allen Hamilton Inc, tra altre, hanno messo l’accento, difatti, su una rilevante carenza di manodopera (skill shortage) nei prossimi anni, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia, dove la tematica solo ora sembra aver raggiunto la grande stampa di opinione. Tale carenza di competenze e abilità generali sembra riguardare, però, non solo la singola professione del “Data Scientist”, ma anche di altre figure professionali, ad esempio, quelle legate genericamente al management, le quali, sempre più, avranno bisogno di essere ri-qualificate per avere una comprensione generale dei risultati derivanti dalle analisi condotte con una elevata mole di dati (Big data). Di tale carenza si iniziano già a vedere alcuni indizi significativi, sia nel campo della ricerca di personale qualificato on-line che della formazione, sia quella tradizionale universitaria che quella innovativa basata sulle piattaforme Massive open on-line courses (MOOC’s).

L’aver acquisito un titolo formativo, difatti, nel più breve tempo possibile, in questo campo, potrebbe essere decisivo per un più veloce inserimento lavorativo, e ciò sta dando luogo a una corsa all’acquisizione di una credenziale educativa, da spendere in un mercato del lavoro sempre più globale. Sono iniziati, dunque, a nascere nuovi professionisti che qualificano essi stessi come “scienziati dei dati” e di ciò se ne può vedere un piccolo campionario sul network professionale LinkedIn. Un ulteriore indizio è, infine, dato dalla considerazione che tale professione figura tra quelle più ricercate e pagate, almeno negli Stati Uniti e che essa ha, di fatto, soppiantato altre che avevano, sin qui, goduto di ampia popolarità quali i “Software engineers”.

Lo sviluppo di tale figura professionale, negli Stati Uniti e nei paesi economicamente più sviluppati, è dunque oramai indubitabile. Uno studio, spesso citato, della McKinsey prevede che entro il 2018, gli Stati Uniti potrebbero affrontare una carenza da 140.000 a 190.000 persone con “deep analytic skills” nonché di 1,5 milioni di “manager” e “analisti” con il know-how di base per utilizzare al meglio l’analisi derivante dai Big data.

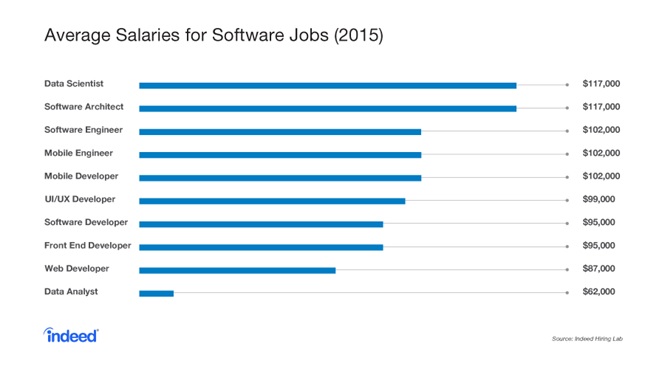

Per quanto riguarda la situazione d’oltreoceano qui vale riportare alcune stime di Tara Sinclair (“Chief Economist” di Indeed Inc.) relative alle informazioni desumibili dal più grande sito aggregatore di posti vacanti al mondo (www.indeed.com), un portale che è disponibile in oltre 150 paesi, in 28 lingue, un tipico motore di ricerca verticale, con più di 180 milioni di visitatori unici al mese. Ebbene, da questi dati si evince che, di fatto, tale professione, non solo non esisteva tre anni fa, ma adesso è riuscita addirittura ad arrivare (come si nota nel grafico a fondo pagina) a essere una delle occupazioni meglio pagate negli Stati Uniti (117.000 dollari di salario medio nel 2015).

Nell’ambito dei software job titles, il “Data scientist” occupa, difatti, la prima posizione insieme al “Software architect”, seguiti dal “Software engineer”, dal “Mobile engineer” e dal “Mobile developer” (queste ultime tre con una retribuzione media di 102.000 dollari). I primi dieci posti di questa graduatoria sono completati dallo “UI/UX Developer” (99.000 dollari), dal “Software developer” e dal “Front end developer” (ambedue con un salario medio di 95.000 dollari), dal “Web developer” (87.000 dollari) e buon ultimo, con un certo distacco, dal “Data analyst” (62.000 dollari).

Oltre a queste brevi notazioni, in generale, da questa graduatoria emerge come lo “scienziato dei dati” sia la professione con la crescita più veloce degli ultimi anni. È da notare, inoltre, come sia il primo che l’ultimo posto siano occupati sostanzialmente da due professioni simili (“Data scientist” e “Data analyst”) poiché non è sempre facile distinguere le specificità delle due; nel linguaggio comune, peraltro, esse sono spessissimo considerate un tutt’uno. Alcuni sottolineano, poi, che il “Data scientist” abbia, di fatto, oramai preso il posto occupato, nel recente passato, dall’altra figura professionale; altri ancora di come le retribuzioni possano lievitare, così tanto, solo per effetto dei termini gonfiati, estremamente alla moda (buzzwords), quale è sicuramente, a oggi, lo “scienziato dei dati”.

Ciò detto, se si vogliono approfondire, comunque, le differenze tra le due professioni, si può evidenziare come gli “analisti dei dati” spesso provengono da unbackground relativo all’ambito business mentre, nell’altro caso, gli “scienziati” devono maggiormente possedere competenze relative alla computer sciencee alla statistica oltre a essere, sempre più, associati con la gestione di insiemi complessi di informazioni (Big data). Più in dettaglio, a livello di competenze/abilità possedute dai due profili, sempre dalla ricerca Indeed, si può riportare il quadro sintetico seguente, dove viene indicata la percentuale con cui alcune skills appaiono nelle relative inserzioni online (job postings).

“Data Scientist”: Data (100%); Analytics (88.8%); Statistics (80.2%); Python (60.2%); SQL (48.2%); Algorithm (44.2%); Programming (43.7%); Software(41.9%); Technical (40.1%); Java (38.9%).

“Data Analyst”: Data (97.6%); Analytics (84.0%); SQL (51.7%); Excel (46.3%); Technical (44.2%); Database (36.2%); Software (30.9%); Statistics (28.9%);Microsoft (28.2%); Applications (26.9%).

Da questo confronto, basato sulle competenze/abilità, lo “scienziato dei dati” emerge come un ruolo che comporta una gestione e una direzione strategica maggiore di quella dell’altro e la presenza di termini quali algoritmo (relativo alle tecniche di Machine learning, forse l’ambito più innovativo del 2015), statistica, linguaggi di programmazione (Java e Python, ma anche R che qui non viene menzionato) sembrano confermare tale ipotesi. A questo riguardo, e solo a titolo esemplificativo, mentre Python appare nel 60,2% delle inserzioni del “Data scientist” è presente in maniera residuale (solo nel 5,9% dei casi) nell’altro skill-set. Oppure la statistica, la quale figura nell’80% dell’una di contro al 29% dell’altra.

In definitiva, il valore di mercato dello “scienziato dei dati” sembra essere salito così tanto che alcuni consulenti, come Alex Cosmas (“Chief Scientist” di Booz Allen Hamilton) consigliano le imprese, loro clienti, di non far proprio richiesta di tale professione, quanto piuttosto di ricercare “analisti” e, in un momento successivo, formarli in maniera adeguata: “the very term pushes their value up. Advertise for analysts and train them as data scientists”.

Se questo è il contesto d’oltreoceano, qual è quello italiano? In termini assai generali, si può qui riportare che dopo anni di crisi, il mercato digitale italiano (informatica, telecomunicazioni e contenuti digitali), nel corso del 2015, ha finalmente ripreso a crescere. Facendo uso dei dati dell’Associazione italiana per l’Information Technology (Assinform), nel corso di un anno, questi è passato, difatti, dal -1,4% del 2014 al +1,5% del primo semestre 2015 e a una previsione annua 2015 rivista al rialzo dall’1,1% all’1,3%, per un valore di 65.100 milioni. Le componenti più innovative, legate alla digital economy, fanno ora crescere l’intero mercato, mentre sino allo scorso anno si limitavano ad attenuarne la caduta. Ciò nondimeno, «resta il fatto che il nuovo trend è ancora fragile e che siamo ancora distanti dalla velocità di trasformazione digitale che occorrerebbe per recuperare il gap che ancora ci separa dagli altri paesi guida, e che condiziona la nostra capacità di competere e creare nuova occupazione», così si può pur leggere nel Rapporto 2015, a mo’ di commento sintetico.

Tale affermazione può compendiare, assai bene, anche la situazione del “Data scientist”, nel contesto nazionale. Non potendo disporre, però, di dati sulle retribuzioni, come visto in precedenza, per inferire qualche informazione sulla loro diffusione si farà ricorso alla presenza dei profili sulla piattaforma professionale LinkedIn e sulla stima dei posti vacanti reperibili in rete. Ebbene, facendo una ricerca riguardo a “Data scientist” sul sito statunitense di Indeed, al 18 febbraio 2016, si ottengono come risultato 22.178 posti vacanti mentre quelle ricavabili sul sito italiano sono 46 offerte di lavoro comprensive anche di stages e tirocini. Già solo questi dati sono significativi della distanza tra i due mercati occupazionali, almeno per quanto riguarda tale occupazione.

Si può verificare se la stessa situazione si registra andando a visionare i profili professionali pubblicati su LinkedIn. Sempre al 18 febbraio 2016, sul network professionale, erano presenti 30.235 “Data scientist”, ovvero il numero degli account che contengono, nella posizione lavorativa attuale, questo job title e non nel riepilogo (in questo caso i risultati sarebbero stati più numerosi). Riguardo ai vari paesi gli Stati Uniti, come si può facilmente immaginare, fanno la parte del leone con 15.075 profili, di cui 4.064 a San Francisco Bay Area e 1.936 a New York City, seguiti dal Regno Unito (2.102) e dall’India (2.009). A livello continentale, la Francia è presente con 1.512 account seguita dalla Germania (913), dalla Spagna (638) e dall’Italia, con 362 profili.

In conclusione, da questa breve disamina, relativa a una professione emergente, il “Data scientist”, connotata da uno skill-set inedito e innovativo, si è visto come, nel contesto nazionale, la diffusione di tale figura sia ancora in una fase embrionale, a differenza degli Stati Uniti. Se la situazione non dovesse cambiare, in un prossimo futuro, si tratterebbe dell’ennesima occasione persa dal Paese nel cercare di avere, a disposizione del sistema produttivo italiano, una forza lavoro assai qualificata, in grado di far fronte alle tematiche più innovative (Industria 4.0, IoT, Big data, Machine learning e Data science), correndo così il rischio di perdere ulteriori possibilità di sviluppo, non solo occupazionali, in un segmento del mercato del lavoro oramai di dimensioni globali e altamente competitivo.