«But as for me, I am tormented with an everlasting itch for things remote. I love to sail forbidden seas, and land on barbarous coasts. Not ignoring what is good, I am quick to perceive a horror, and could still be social with it – would they let me – since it is but well to be on friendly terms with all the inmates of the place one lodges in». «Io, invece, sono tormentato da un’ansia continua per le cose lontane. Mi piace navigare su mari proibiti e scendere su coste barbare. Non ignorando ciò che è bene, sono svelto nel percepire un orrore, e tuttavia, se mi è concesso, non me ne ritraggo. Perché non è che bene sapere essere amico di tutti gli ospiti del posto in cui si abita». Già il baleniere-letterato Hermann Melville metteva in guardia fin dal primissimo, celebre capitolo del suo Moby Dick, “di certo il migliore romanzo mai scritto in lingua inglese”, uscito nell’ottobre-novembre 1851.

Quasi cinquant’anni dopo, quasi come a “sviluppare” queste righe, Joseph Conrad avrebbe realizzato un punto di svolta della letteratura moderna, The Heart of Darkness (come recita il suo primo titolo), un’esplorazione del “cuore di tenebre” dell’animo umano pubblicata in tre puntate, tra il febbraio e l’aprile 1899, sul Blackwood’s Edinburgh Magazine: «“Ero sul punto di fare grandi cose,” protestò, con una voce bramosa, con un tono di desiderio che mi fece gelare il sangue. […] Non c’era nulla né sopra né sotto di lui, e io lo sapevo. S’era liberato a calci della terra. Maledizione a quell’uomo! […] L’anima! Se mai qualcuno ha lottato con un’anima, quel tale sono io».

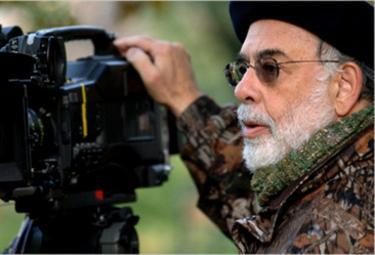

Un’opera, questa, che ottant’anni più tardi sarebbe stata alla base di una delle pellicole più epocali della storia del cinema, Apocalypse Now, con la quale il suo autore, Francis Ford Coppola (settant’anni compiuti lo scorso 7 aprile), avrebbe guadagnato la Palma d’Oro per il miglior film al XXXII Festival Internazionale del Cinema di Cannes. Una non poi tanto metaforica discesa nell’Inferno (della guerra del Vietnam) con tanto di confronto finale con il suo Principe, il crepuscolare, folle, “malsano” colonnello Walter E. Kurtz, una figura sbalzata con pochi, densissimi tratti da un imponente Marlon Brando ormai avviato a fine carriera, «la più perfetta fusione tra personaggio e attore che si sia mai vista» come è stato scritto.

Era il maggio 1979: sono passati trent’anni esatti dalla voce di Jim Morrison («This is the end / Beautiful friend / This is the end / My only friend, the end / Of our elaborate plans, the end / Of everything that stands, the end / No safety or surprise, the end») e dal viaggio omicida del capitano Willard (Martin Sheen) per “porre fine al comando” di Kurtz («Tutti ottengono ciò che vogliono. Io volevo una missione. E per i miei peccati me ne hanno data una. […] Era una missione davvero speciale e una volta portata a termine non ne avrei più voluta un’altra. […] Andavo nel posto peggiore del mondo e ancora non lo sapevo. […] È impossibile raccontare la sua storia senza parlare della mia. E se la sua storia è in realtà una confessione, allora lo è anche la mia»).

Un immane sforzo produttivo protrattosi, a partire dal 1976, per 238 complessivi giorni di riprese – a fronte dei 120 messi in preventivo – sui set allestiti nelle Filippine (la realizzazione della sola sequenza dell’attacco aereo sulle note della wagneriana Cavalcata delle Walkyrie dura sette settimane); una lavorazione flagellata da un tifone e dalle febbri malariche che a turno colpiscono il cast sia tecnico che artistico (per Martin Sheen si parla anche di un attacco cardiaco); il regista che – già rischiando finanziariamente del suo nella produzione del film – nel frattempo vede fallire il suo matrimonio, fino ad arrivare a meditare il suicidio.

L’esito: poco meno di due ore e mezza di pellicola “illuminata” da Vittorio Storaro (premio Oscar 1979 per la fotografia), che nella sua versione lunga – rieditata nel 2001 dallo stesso Coppola aggiungendo 53 minuti inizialmente scartati e Redux nel titolo – ambisce ancor più a diventare una riflessione filosofica sull’ambivalenza del cuore dell’uomo e la sua libertà: «[N]on è solo il fatto di aver recuperato delle immagini e dei dialoghi importanti. È l’intero film che cambia, diventa meno di azione e di guerra e più filosofico sul significato umano di quell’avventura». Come viene ricordato dal generale che affida la missione a Willard, «si può essere facilmente tentati di considerarsi Dio. Perché c’è un conflitto in ogni cuore umano, tra ragione e follia, tra bene e male. E il bene non è detto che vinca sempre. Talvolta il lato oscuro sconfigge quelli che Lincoln chiamava i migliori angeli della nostra natura. In ogni uomo c’è un punto di rottura».

Punto di rottura che ha raggiunto e superato il già citato colonnello Kurtz, a motivo del quale l’uomo cui è assegnato il compito di eliminarlo afferma che «[u]na parte di me temeva ciò che avrei trovato e ciò che avrei fatto una volta arrivato laggiù. Conoscevo i rischi. O credevo di conoscerli. Ma la cosa che più sentivo e che era molto più forte della paura era il desiderio di affrontarlo». Un incontro faccia a faccia con la personificazione delle Tenebre, nella consapevolezza di potersi trovare di fronte nient’altro che a uno specchio, un abisso senza fondo. «Senza giudicare, senza giudicare. Perché è il nostro voler formulare giudizi che ci sconfigge» è la “dia-bolica” battuta chiave del personaggio di Kurtz, posta al cuore di un’opera cinematografica che a trent’anni di distanza non finisce di stupire per la forza visionaria e la disturbante attualità.

(Leonardo Locatelli)