Oggi e domani vorrei parlarvi della comunicazione, quindi scuserete la lunghezza e il fatto che – proprio per questo – l’articolo sia diviso in due parti. E, più nello specifico, dell’importanza della simbologia nell’arte – fondamentale, in tempi come questi – della dissimulazione. Non so se ve ne siete accorti, ma ormai le carte sono quasi tutte sul tavolo. La Fed ha bloccato il rialzo dei tassi, la Pboc a inizio anno ha iniettato nel sistema liquidità sotto forma di concessione di nuovi prestiti pari al 5% del Pil, la Bce si appresta a dar vita ad aste di rifinanziamento a lungo termine per il sistema bancario, la Boj ha detto chiaro e tondo che se l’inflazione continuerà a restare debole e lo yen continuerà ad apprezzarsi è pronta addirittura a nuovo stimolo. Insomma, siamo in pieno Qe globale in sedicesimi. Un’altra volta.

Non ci credete? Guardate questi due grafici: pensate che sia una mera coincidenza? Pensate che solo un caso fortuito abbia fatto salire di nuovo i mercati in contemporanea con l’aumento della fornitura globale di liquidità e la stagnazione verso il basso dei dati macro relativi ai fondamentali? Se ci credete, buon per voi. Ma il mondo di questo non parla, la gente non ne è consapevole: la gente sa soltanto che l’economia globale sta rallentando e siamo alla vigilia di una nuova recessione. La gente ha paura e deve averne sempre di più. Non sa che le Banche centrali prima hanno creato le condizioni di questo peggioramento a tavolino così drastico e ora stanno già riarmandosi per affrontarlo (ovvero, gestire il debito creato nel post-2008 per evitare che esploda), nel più classico dei giochi delle parti.

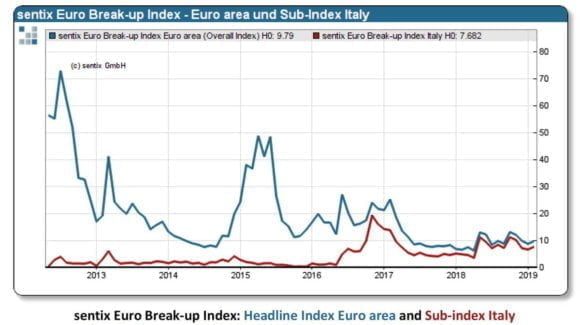

Prima serviva l’ottimismo a oltranza e ovunque leggevamo di ripresa globale sostenuta e sostenibile e di economia statunitense da prendere ad esempio, ora è tutto un disastro. E siccome l’azzardo morale posto in essere dopo il 2008 da governi e “mercati”, se svelato, spianerebbe la strada alle ghigliottine nelle piazze, quanto ottenuto in questo inizio anno con il ritorno delle presse, semplicemente non basta. È stato il classico asciugamano utilizzato per tamponare la falla: ora occorre l’idraulico, però. Ovvero, serve far peggiorare per le cose per farle poi andare meglio. Bad news is good news. Ancora una volta. Stamperia ufficiale e a forza quattro. Anche la Bce. Ecco quindi emergere questo, ovvero la pagliacciata dell’aumento della possibilità di rottura dell’eurozona, salito – in base al Sentix Euro Breakeup Index che la traccia – a febbraio dall’8,8% al 9,8%.

E sapete per colpa di chi? Dell’Italia, ovviamente, visto che le possibilità di nostra uscita dall’euro sono salite al 7,7%. E sapete a quanto sta la Grecia? Al 3,3%. Casualmente, il dato è stato reso noto il giorno prima della bocciatura dei nostri conti da parte dell’Europa, la quale ha citato il rischio contagio per la prima volta evocato dai becchini del Fmi. Ecco quindi emergere non solo il Labour inglese che apre al secondo referendum, ma anche Theresa May che, nell’arco di 24 ore, cambia totalmente idea e offre a Westminster la carta del rinvio, di fatto l’anticamera del caos no deal, visto che riaprirebbe la querelle sulla partecipazione dei britannici alle elezioni europee di maggio, ora che i 70 seggi che spettano al Regno Unito sono già stati redistribuiti. E guarda caso, India e Pakistan decidono di dar vita – di colpo – a un’escalation dai toni da Dottor Stranamore, visto che la questione venezuelana va per le lunghe e implica rischi reali per gli Usa (leggi, Cina e Russia che non staranno a guardare). Stranamente, con una crisi nel giardino di casa dell’America Latina, Donald Trump è così preoccupato da attraversare il mondo per un incontro in Vietnam con Kim Jong-un, il quale da mesi ormai non spara nemmeno più un petardo.

Strano, vero? Non la avevate notata, questa strana coincidenza temporale di eventi? È precipitato tutto. E tutto in pochi mesi. Tutto, di fatto, nel lasso di tempo fra le fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Poi, sotto Natale, i crolli di Wall Street hanno amplificato a dovere la dinamica in atto. E la narrativa è mutata. Ed eccoci all’oggi e alla comunicazione come arma di distrazione di massa, soprattutto in vista del nuovo step, della nuova frontiera di scontro globale. Martedì Jerome Powell, capo della Fed, è stato protagonista di un’audizione presso il Comitato bancario del Senato, nel corso della quale ha detto chiaramente quanto anticipato la settimana scorsa dal capo della Fed di St. Louis, James B. Bullard. Ovvero, se sarà necessario la Banca centrale statunitense non solo si mostrerà “paziente” rispetto al processo di rialzo dei tassi, ma anche verso la normalizzazione del bilancio. Ovvero, stop anticipato alle vendite di Treasuries e Mbs andati a maturazione. Di fatto, basta drenaggi di liquidità da 36,2 miliardi di dollari al mese dal mercato.

Un qualcosa di importante, a mio avviso. Ma cosa ha fatto notizia quel giorno, parlando di Fed? La dichiarazione della ex numero uno, Janet Yellen, la quale ha liquidato così la questione relativa alla disputa fra Federal Reserve e Casa Bianca: «Trump non capisce nulla di economia». Ora, io non amo Trump. È noto, penso. E non per una questione personale o epidermica, mi è anche simpatico nel suo essere sopra le righe ed eccessivo, ma non sopporto l’ipocrisia insita nel suo ruolo di populista, la radice stessa del suo essere politico, visto che se è finito alla guida degli Usa è perché le élites che dice di combattere ce lo hanno messo, proprio per creare le condizioni che garantissero alla Fed un cambio di politica monetaria. Il capro espiatorio perfetto. Detto questo e preso atto del gioco delle parti, vi pare che Janet Yellen abbia diritto di parola al riguardo?

Scusate, in punta di cronaca, chi aveva ragione rispetto al processo di normalizzazione del costo del denaro, Trump che lo criticava apertamente a colpi di tweets o la Yellen prima e Powell poi? Chi ha dovuto compiere, formalmente, un’umiliante marcia indietro, il Presidente o l’indipendente e autorevole Banca centrale americana? Eppure, nessuno lo farà notare. O, cosa peggiore, il 90% della gente non è conscia della pantomima in atto fin dal primo giorno dell’arrivo di Trump alla Casa Bianca, quindi il messaggio veicolato è quello di un’élite che sa fare il suo lavoro e di un Trump che invece è un totale incompetente, perché nell’arco di pochi mesi ha preso le redini di un’economia sanissima (grazie a quel fenomeno di Barack Obama, ovviamente) e l’ha portata alla bancarotta o quasi.

Cosa vi dissi fin da principio, ovvero che il tycoon serviva per garantire una seconda verginità all’establishment, il quale dopo aver creato le condizioni per il 2008, ora vuole che la gente – spaventata a morte da un replay di quella crisi globale – abbandoni, delusa e a furor di popolo, il Presidente-parvenu per ritornare fra le braccia calde e accoglienti dei soliti noti, ovvero del complesso incestuoso fra Capitol Hill e Wall Street? Il quale, fra l’altro, non mi pare abbia picchettato a oltranza fuori dal Congresso contro il mega-scudo fiscale varato da Donald Trump la scorsa primavera, senza il quale i tonfi del mercato sarebbero arrivati ben prima, visto che i buybacks finanziati proprio con i soldi offshore rimpatriati sono stati l’unico motore dei rialzi pre-autunnali. Se c’è stata un’incapace a guida della Fed, questa è stata Janet Yellen. Era il suo ruolo, anche in quel caso, nella grande commedia globale, ovvero la Alan Greenspan in gonnella che manda fuori giri la macchina perfetta della schema Ponzi da denaro a pioggia e tassi a zero?

Può essere, ma, al netto di tutti i retroscena, i fatti parlano chiaro: Trump aveva avvertito dei rischi, la Fed ha invece portato il mondo sull’orlo di un nuovo schianto. Bene, oggi che le carte sono in tavolo, la missione dei media è quella di nascondere il patto inconfessabile che c’è stato dietro l’elezione di Donald Trump, sic et simpliciter. E ci stanno riuscendo: stanno creando le condizioni non tanto per un’espulsione del corpo estraneo dal sistema attraverso l’altra pantomima conosciuta con il nome di Russiagate, utile solo a mascherare i magheggi da sempre in atto in un Paese in cui non vota praticamente nessuno rispetto agli aventi diritti e quindi patria delle manipolazioni (vedi la Florida ai tempi di Bush), quanto per la nascita con dovuto anticipo della cosiddetta next big thing in vista del voto presidenziale del 2020. Ovvero, la scelta per chi dovrà governare il varco del Rubicone dell’insostenibilità strutturale del debito Usa.

In un Paese che ha appena festeggiato i 22 triliardi di debito pubblico, razionalizzato la fuga degli investitori stranieri dai Treasuries, divenuti sempre più questione interna “alla giapponese” (stante gli oltre 77 miliardi di debito Usa scaricati da detentori esteri nel solo mese di dicembre 2018, record assoluto appena certificato) e con proiezione di allocazione nell’immediato futuro semplicemente spaventosa, il ragionamento di Wall Street appare cristallino nella sua semplicità. Al netto delle mosse della Fed rispetto al suo piano di vendita dei bond in detenzione, soltanto quest’anno il Tesoro Usa dovrà infatti emettere nuovi titoli di Stato per oltre 1,1 triliardi di dollari. E viste le dinamiche già in atto, sia di peso sempre calante degli investitori esteri che di necessità sempre crescenti di finanziamento e servizio del debito, soltanto un’opera di monetizzazione strutturale di quest’ultimo può garantire una sostenibilità al deficit strutturale su cui si reggono gli Stati Uniti e la loro economia. E parliamo almeno del medio periodo, se non addirittura del lungo.

(1- continua)