Non so se ve ne siete accorti, ma la cortina fumogena si sta addensando. E parecchio. Nel silenzio generale dei media, impegnati come non mai fra psicodrammi parlamentari, pandemia e Spoon River di calciatori famosi, dagli Usa è giunta una notizia che, a parti invertite, avrebbe ottenuto l’apertura di default di telegiornali e quotidiani: diciassette Stati, un terzo del totale, ha deciso di sostenere la richiesta del Texas di revisione del risultato elettorale avanzata dinanzi alla Corte suprema. Attenzione, sgombriamo il campo ulteriormente dagli equivoci, nonostante lo abbia fatto già tre giorni fa: non tifo per Donald Trump, non mi è per nulla simpatico e, soprattutto, non credo affatto che potrà ribaltare il responso del 3 novembre e garantirsi un secondo mandato alla Casa Bianca. Resta il fatto che, se una dinamica simile si fosse innescata con il Presidente uscente confermato dalle urne e Joe Biden all’attacco per presunti brogli, la grancassa mediatica generale sarebbe stata degna delle elezioni in Bielorussia.

E cosa dire del caso di Hunter Biden, il chiacchierato figlio del presidente designato? Non solo i suoi affari con Ucraina e Cina appaiono quantomeno fumosi da mesi e mesi, non foss’altro per il compito che attenderà il padre per i prossimi quattro anni e l’ipocrisia puritana che ammanta in tal senso la politica Usa, ma sempre l’altro giorno si è scoperto che da due anni è sotto inchiesta federale per presunta evasione fiscale nel natio Delaware, Stato che per gli Usa equivale al Lussemburgo per l’Europa. Una lavanderia di capitali e un paradiso della tassazione allegra. E in due anni i mastini dell’informazione a stelle e strisce, quelli del Watergate e del giornalismo con la schiena dritta, non hanno scoperto nulla? Di più, nel corso di una delle campagne elettorali più scadenti, volgari e violente di sempre, nessuno ha avuto l’imbeccata dall’FBI o dall’erario rispetto alle pratiche poco ortodosse di quel figlio dall’approccio spericolato al concetto di business?

E come mai, restando nel nostro Paese dalla moralità a targhe alterne, nessuno finora ha avuto l’ardire di far notare come nel corso della sua pluridecennale carriera di politico di professione, Joe Biden sia stato un paladino proprio del consolidamento di quel regime fiscale vergognoso per il suo amato Delaware? Hanno massacrato per anni Jean-Claude Juncker, oltre che per il vizietto dell’alcool, proprio per il suo passato da Premier in quello che è il paradiso fiscale continentale dell’Ue, ma il fatto che l’uomo più potente del mondo abbia fatto lo stesso Oltreoceano non interessa: evasione, elusione e abuso di trust, holding e fiduciarie va bene se di mezzo ci sono almeno sei ore di fuso orario?

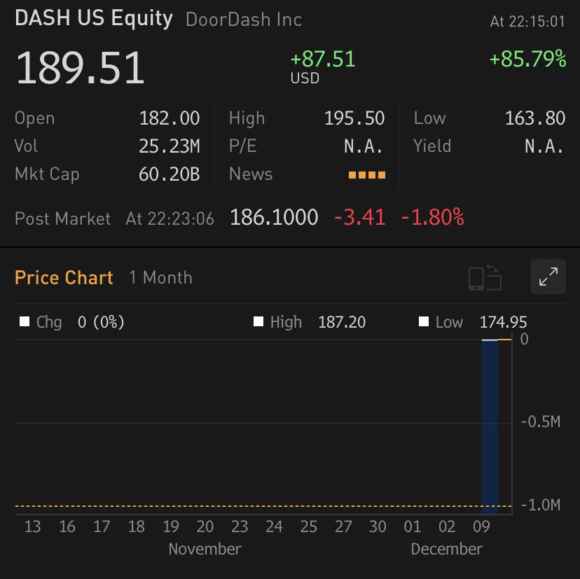

È tutta un’enorme presa in giro, un teatrino macabro che vede comparse e protagonisti alternarsi fra le rovine sanitarie di una pandemia che ha tramutato il mondo in un Truman Show senza precedenti. Guardate questa schermata, ci mostra plasticamente il risultato ottenuto al suo debutto a Wall Street di Doordash, il servizio di food delivering sbarcato alla Borsa di New York con la sua Ipo proprio nel giorno in cui un terzo del Paese faceva causa contro la vittoria di Joe Biden. Un rotondo +80% e rotti. Oltretutto, in una giornata che ha visto il Nasdaq chiudere a -2%, dopo le dichiarazioni tutt’altro che rosee del mitico professor Fauci rispetto ai tempi reali di una normalizzazione della vita civile e produttiva del Paese grazie al vaccino.

Nel pre-market, il titolo di Doordash aveva toccato 102 dollari per azione, livello che implicitamente si traduceva in una valutazione totalmente diluita di 41 miliardi di dollari per l’azienda: giova ricordare che portano il cibo a casa, nonostante le cifre facciano pensare più a una farmaceutica che sta per annunciare il rimedio contro il cancro. E attenzione, perché la valutazione privata pre-Ipo della ditta si fermava a un già ottimistico 16 miliardi di dollari: nelle pre-contrattazioni lisergiche garantite dai soldi senza valore della Fed, eccoci arrivare già a tre volte tanto. In apertura, poi, l’apoteosi: 182 dollari per azione, cifra che ha garantito a Doordash circa 3,4 miliardi di capitale racimolato sul mercato tramite il collocamento. Questo nonostante si stia parlando di un servizio che sta ovviamente beneficiando in maniera esiziale della sua natura emergenziale, visto che il Covid e la chiusura dei ristoranti ha tramutato il food delivering in un business enorme. Ma il Covid finirà. Anzi, stando alla grancassa mediatica, ormai la vaccinazione di massa negli Usa appare alle porte, così come l’abitudine di un popolo libero come quello statunitense di vivere fuori casa e mangiare al ristorante o al fast food.

Inoltre, questo grafico mostra più di una criticità legata ai margini di profitto dei due comparti, quello della ristorazione tradizionale e quello del delivering affidato a una terza parte. E chi lo ha pubblicato, proprio nel giorno dell’ennesima Ipo stellare? Il Wall Street Journal. Ovvero, il giornale di riferimento della comunità finanziaria stronca le eccessive velleità di Doordash e il mercato come risponde? Spedendo il titolo a 182 dollari per azione, dai 102 del pre-market.

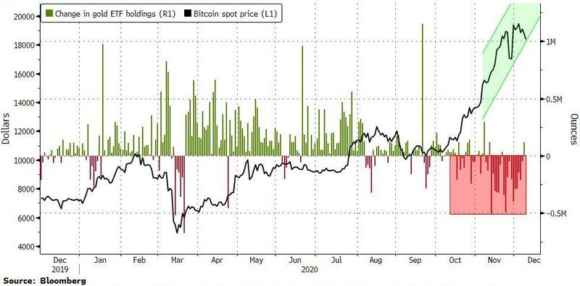

Qualcosa non va. E non tanto per la questione in sé, bensì per il contesto generale: c’è nell’aria odore acre di last hurrah, di ultimi giorni dell’impero dell’irrazionalià prima dell’inevitabile redde rationem. Qualcosa sta cambiando, sottotraccia. E lo sta facendo in maniera tanto rapida, quanto impercettibile dall’esterno. Guardate questo ultimo grafico, il quale ci mostra come i flussi in uscita dagli Etf legati all’oro stiano entrando direttamente in quelli su Bitcoin: è cambiata la percezione di bene rifugio. Come mai? L’oro non è più inteso come impermeabile alle crisi da finanziarizzazione estrema? No. Ma l’oro è negoziato, cartolarizzato, piegato a logiche come quelle dei futures. Esiste l’oro fisico e quello di carta, esiste il diritto di delivery e la speculazione fine a se stessa. Esiste, soprattutto, una ratio fra contratti e lingotti che vede questi ultimi in quantitativo infinitamente inferiore ai primi. Esiste, di fatto, il trucco.

E Bitcoin? Bitcoin è il trucco, è la scappatoia digitale dal mondo degli schemi Ponzi istituzionalizzati grazie all’operatività delle stesse Banche centrali dalle quali proprio le criptovalute promettono una via di fuga, un by-pass senza intermediazione, né camera di compensazione, né fixing manipolabile tramite spoofing o altre pratiche. Ma se le stesse Banche centrali, a loro volta, stanno correndo nella direzione di un’operatività sul digitale per le loro valute di riferimento, a quale gioco sta giocando il Sistema? Tout se tient, come al solito. C’è un invisibile filo rosso che unisce il silenzio tombale sulla transizione a dir poco balcanica in atto nel cuore del potere Usa agli azzardi terminali di Wall Street fino alle grandi illusioni di universi paralleli, di fatto repliche perfette delle distorsioni fiat ma ancora con intatto l’allure da grande rivoluzione dal basso. Di fatto, la versione criptovalutaria di certi partiti emersi negli ultimi anni, a ridosso di quella che noi definiamo crisi da Covid, ma che è in realtà un grande reset (definizione di cui ho il copyright da tempi non sospetti, mi siete testimoni) che utilizza la pandemia come coperta di Linus: dai Gilet gialli al sovranismo, dall’uno vale uno alle piattaforme digitali (private) che sostituiscono il Parlamento.

Tutto torna, i nodi stanno venendo al pettine. Peccato che stia arrivando anche il conto da pagare. Temo che in molti, fra poco, fingeranno metaforicamente di dover andare al bagno. E mentre noi staremo festeggiando il ritorno della democrazia alla Casa Bianca, l’elemosina di Stato spacciata per diritto o l’ennesimo record di Wall Street, guadagneranno alla chetichella l’uscita. Chi resterà con il cerino in mano, a quel punto?