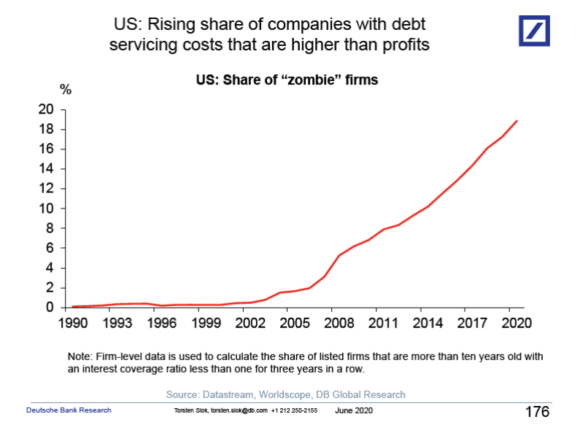

Cos’ha spinto Mario Draghi a tornare in campo con un working paper dai toni allarmanti e durissimi rispetto al rischio che la crisi da Covid si trasformi, terminata l’emergenza, in uno tsunami di solvibilità che veda innescare un effetto domino di default aziendali? Solamente il frutto di uno studio accademico, certamente cominciato settimane fa e portato a termine sotto l’egida del prestigioso “Gruppo dei 30”, di cui l’ex numero uno della Bce è stimato senior member? No. Un dato di fatto. Racchiuso plasticamente in questo grafico, dal quale si evince come il processo di Qe perenne cominciato con la grande crisi finanziaria e di cui lo stesso Mario Draghi è stato protagonista di primissima fila con il suo Whatever it takes abbia permesso – con il tempo – non solo la sopravvivenza, ma la proliferazione delle cosiddette zombie firms. Ovvero, aziende incapaci di onorare il servizio del proprio stock di debito con il solo flusso di cassa. Di fatto, uno schema Ponzi declinato in chiave imprenditoriale. Ormai dilagante.

E la questione in America sta diventando seria, poiché la stessa Bloomberg a metà novembre riportava la notizia in base alla quale questa particolare e contagiosissima categoria di imprese siede oggi su qualcosa come 1,4 triliardi di dollari di debito. Nemmeno a dirlo, l’intervento alluvionale di Fed e Tesoro per contrastare la pandemia ha operato come la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso di una dinamica manipolatoria che durava però da almeno un decennio abbondante. Ora, come sottolinea implicitamente il tono da chiamata alle armi del report curato da Mario Draghi e dall’ex governatore della Banca centrale indiana, il redde rationem pare alle porte.

Perché? Semplice. Se davvero il vaccino si rivelerà efficace a livello globale e i tempi di distribuzione e somministrazione di massa saranno quelli record che vengono prospettati, difficilmente le Banche centrali potranno espandere ancora a questi livelli il loro stato patrimoniale attraverso acquisti con il badile. Tradotto, principio di tapering, sostanziabile se non con un ritiro tout court dei programmi di sostegno, certamente con un loro stop agli aumenti e avvio di gradualissima riduzione. Un bel problema per quelle aziende che, proprio grazie all’alluvione di liquidità delle Banche centrali, avevano finora evitato proprio i problemi di solvibilità evocati dall’ex titolare dell’Eurotower.

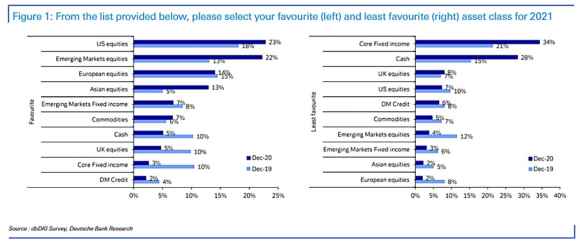

E non pensiate che la questione riguardi soltanto gli Stati Uniti: certo, in quel caso i controvalori sono stellari – stante anche l’ampliamento folle del collaterale attuato dalla Fed a fine marzo, tanto per salvare la ghirba a Boeing e Ford dopo il downgrade -, ma il livello di acquisti di bond corporate da parte della Bce sta assumendo profili di potenziale dipendenza da Qe che, se davvero si entrasse in una fase di normalizzazione, potrebbe vedere molti birilli cadere al suolo, in perfetto stile bowling. Ma c’è dell’altro. E ce lo mostra in prima istanza questo grafico contenuto nell’ultimo sondaggio di Deutsche Bank fra 984 gestori di fondi: come si può notare nelle colonna a sinistra, il bersaglio verso cui tutti intendono lanciare le loro freccette il prossimo anno è l’azionario statunitense.

Un messaggio relativamente chiaro, soprattutto alla luce di quanto atteso questa sera dal Fomc della Fed: la Banca centrale Usa continuerà a sostenere il mercato, magari oggi soltanto attraverso il famoso interim step evocato da JP Morgan attraverso l’allungamento della maturity degli assets acquistati. Ma con la primavera sarà costretta a ricominciare il suo ruolo di stampatore seriale. Senza contare il tesoretto che Steven Mnuchin ha lasciato in eredità a Janet Yellen al Treasury sotto forma di riserve in eccesso, un vero e proprio bazooka da circa 1,3 triliardi di dollari che andrà utilizzato entro il 1° agosto prossimo, quando in periodo di debt ceiling e per legge il Tesoro statunitense dovrà spendere quella supernova di liquidità, citando la definizione di Morgan Stanley.

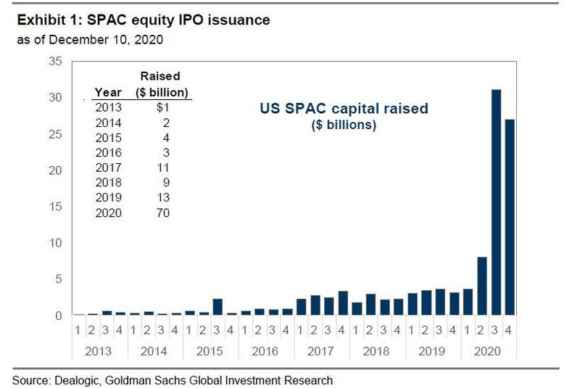

Qual è il problema, quindi? Sostanzialmente sta tutto in questo grafico contenuto nell’ultimo report di Goldman Sachs, dal quale si evince come la montagna di denaro facente capo alle cosiddette Spac – ovvero veicoli finanziari speciali, enormemente utilizzati negli ultimi trimestri per compiere scorribande nel terreno fertile delle Ipo a Wall Street – potrebbe sostanziarsi proprio il prossimo anno in un processo di acquisizioni societarie per un controvalore di circa 300 miliardi di dollari.

Per mettere la questione in prospettiva, nei primi undici mesi di quest’anno l’operatività delle Spac – o blank check firms – ha garantito un capitale di mercato di oltre 70 miliardi attraverso 206 collocamenti azionari. Ma non basta: quanto ottenuto dalle Spac pesa per il 52% di tutto il capitale di collocamento dal 1° gennaio, facente capo a un totale di 356 transazioni. E cosa deve fare paura di questa dinamica, certamente non nuova per la Borsa statunitense, la quale ha già vissuto stagioni da razzia barbarica e cannibalizzazione sull’M&A? Il fatto che quel denaro, ovviamente, oggi sta cercando appunto una preda, un bersaglio su cui essere riversato sotto forma di finanziamento di acquisto. Ma con una ratio equity capital to target che oggi nel ramo M&A corporate – proprio a causa delle scorribande delle Spac – viaggia attorno a 5x, ecco che il controvalore totale arriva attorno ai 300 miliardi prospettati da Goldman. Insomma, alle porte si prospetta una vera e propria guerra, un’attività di acquisizione da Far West, da legge della giungla. La quale, però, porterà con sé uno sgradevole cotè: l’aumento di un’attività seria di due diligence e auditing, prima che gli affari vadano in porto. E il combinato di fine potenziale del sostegno a pioggia delle Banche centrali e disvelamento della finanza creativa sui bilanci che proprio queste ultime avevano garantito per interi trimestri potrebbe portare al proverbiale scoperchiamento del vaso di Pandora, alla rivelazione del segreto di Pulcinella, al grido Il re è nudo che tutti temono ormai da mesi.

Insomma, ciò che finora è stato sottaciuto a livello generale – perché conveniente a tutti, in un contesto di rally sostenuto di default dalla liquidità di Fed e soci -, rischia di venire clamorosamente a galla nel momento in cui in discussione non ci saranno più soldi stampati con il ciclostile, ma, finalmente, capitale privato di rischio che potrebbe terminare verso il bersaglio sbagliato. Ad esempio, un’azienda ancora più indebitata di quanto non fosse già noto agli addetti ai lavori e in maniera ancora più strutturalmente patibolare di quanto i costi di finanziamento a zero avessero finora mascherato.

Insomma, Mario Draghi ha paradossalmente non solo ammesso che il Qe è un generatore di guai strutturali, proprio lui che ne è stato un padre nobile, ma anche che finora il mercato ha vissuto dentro la favoletta delle valutazioni sostenibili e non in bolla, nonostante i fondamentali macro dicano ben altro da almeno un anno. Insomma, Mr. Euro ha messo tutti in guardia dal ritorno a casa, indesiderato e prima del previsto, di Madame Verità. E se Wall Street con i suoi record a infrazione pressoché quotidiana potrebbe uscire con le ossa rotte da un check-up simile – a meno che proprio questa esplosione controllata di singola bolla non sia l’alibi scelto per garantirsi il ritorno in campo della Fed attorno a marzo/aprile -, giova ricordare come oggi la capitalizzazione dei mercati equity globali abbia sfondato quota 100 triliardi di dollari. Insomma, nessuno è al sicuro. Anzi. E anche l’Europa potrebbe piangere, in caso si innescasse una dinamica fuori controllo rispetto al reale valore di Borsa, al netto dell’espansione fantasiosa dei multipli, delle Ipo lisergiche e dei buybacks strutturali.

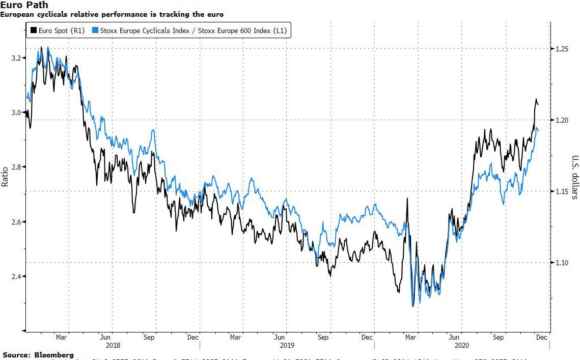

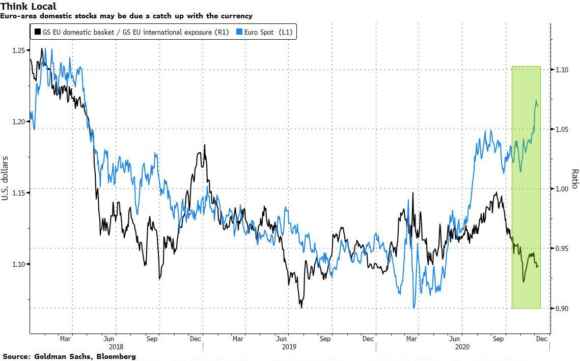

Come mostrano questi ultimi due grafici potrebbe esserci infatti una ragione inconfessabile dietro la decisione della Bce di non intervenire con maggiore risolutezza contro l’eccessivo apprezzamento dell’euro nel cambio sul dollaro. A dispetto dei trend consolidati, il livello di distorsione degli indici generato dall’ultimo round di Qe (quello anti-pandemico) ha infatti portato l’assoluta novità di un euro forte che va d’accordo con i rialzi azionari, soprattutto a livello di titoli ciclici o value, rimessi in pista dalla rotazione figlia della vittoria di Joe Biden e dall’accelerazione sulla disponibilità del vaccino anti-Covid, a sua volta prodromica alla normalizzazione degli outlook per la ripresa.

E il secondo grafico mostra quale sia il potenziale di crescita per l’equity europeo, in caso quel trend di correlazione positiva si consolidasse. Anche perché, a detta di tutti, la debolezza del dollaro appare una dinamica destinata a restare fra noi ancora per un po’. Insomma, la Bce ha pensato che fosse maggiore il beneficio della fine del nanismo azionario europeo rispetto a Wall Street che il danno arrecato all’export da un euro forte, alla luce di un programma di sostegno monetario che proseguirà comunque per almeno tutto il 2021 e che permetterà alle economie di controbilanciare quello squilibrio della valuta.

E se a Francoforte avessero sbagliato i calcoli, mentre quelli fatti da Goldman Sachs e temuti implicitamente nell’allarme di Mario Draghi sulla solvibilità fossero giusti? Potenzialmente, dopo un decennio abbondante di dittatura delle Banche centrali, il 2021 potrebbe rivelarsi l’anno del ritorno in grande stile di agenzie di rating e società di auditing e consulting. Agire di conseguenza.