Nei giorni scorsi ha fatto sensazione la decisione del Governo cinese di alzare a tre il numero di figli consentiti per nucleo familiare. Una scelta con chiare implicazioni di pragmatismo demografico e di sostenibilità economica, cui però Pechino ne ha fatta seguire in rapida successione un’altra. Di cui i media, invece, hanno totalmente ignorato l’esistenza.

Per la prima volta dal maggio 2007, la Cina ha infatti alzato dal 5% al 7% i requisiti di riserva sui depositi di valuta estera delle banche a partire dal prossimo 15 giugno. Tradotto, la guerra valutaria sta tornando in grande stile. E, soprattutto, il Dragone ha raggiunto il livello massimo di accettazione dell’apprezzamento dello yuan.

Di fatto, gli istituti ora dovranno depositare gli extra-dollari presso la Pboc piuttosto che operare prestiti o vendere quei biglietti verdi in cambio di yuan sul mercato interbancario: le autorità stanno perdendo la pazienza e hanno messo in campo uno strumento utilizzato raramente, tradendo la necessità di mettere sotto controllo la situazione il più in fretta possibile. Ma questo è solo l’inizio. Perché la mossa, in sé, appare infatti un mero aperitivo.

Quantificando i depositi valutari in circa 1 triliardo di dollari, le banche dovranno quindi accantonare un extra di 20 miliardi, operazione destinata a contrarre la liquidità e costringere gli istituti a comprare dollari: detto fatto, deprezzando lo yuan. Ma poco. Troppo poco, quantomeno dopo l’aggiustamento iniziale. E, soprattutto, insufficiente a offrire una risposta al vero dilemma che il Covid ha fatto esplodere: come trovare un nuovo equilibrio commerciale a livello globale, stante l’impossibilità acclarata per Stati Uniti e Cina di portare avanti la medesima politica pre-pandemia?

Oggi, infatti, il new normal parla chiaro: Pechino e Washington non possono più permettersi il lusso di lasciar gonfiare bolle nello stesso tempo. Siamo entrati nell’era dell’alternanza forzata e la Cina si è mossa per prima per un’unica ragione: i flussi continui di denaro da supporto pandemico che stanno entrando senza sosta nel suo sistema finanziario, la cosiddetta hot money. Non a caso, poco prima dell’annuncio sul cambio di politica demografica, le autorità cinesi avevano ufficialmente messo in campo l’ennesimo avvertimento rispetto all’esplosione di bolle sugli assets al di fuori dei propri confini ma in grado di riverberarsi a livello globale con il loro fall-out.

La mossa cinese sui requisiti di riserva valutaria nasconde di fatto un cambio di passo epocale, una nuova realtà entrata prepotentemente in gioco: essendo Pechino divenuto un vero e proprio gigante economico, da oggi in poi appare impossibile la convivenza di due politiche di stimolo contemporanee. O gioca la carta della reflazione la Cina o lo fanno gli Usa, il supporto à outrance di entrambi i soggetti è ormai fuori discussione. Quantomeno, volendo evitare appunto l’espansione di pericolose bolle sugli assets e l’emergere di un fenomeno di inflazione globale come quello che il sistema sta vivendo proprio in queste settimane, ancorché ancora solo in sedicesimi.

La conseguenza di questo nuovo assetto? Un gioco a somma zero. Perché entrambi i soggetti rispondono a un imperativo politico di crescita economica. Insomma, Joe Biden non è impazzito di colpo, sdoganando di fatto la tesi del virus sfuggito dal laboratorio di Wuhan: sta semplicemente inviando un messaggio a Pechino, evitando accuratamente di esagerare nei toni. E, soprattutto, di passare dalle minacce verbali ai fatti veri e propri. In tal senso, giova ricordare quanto dichiarato dallo stesso Joe Biden la scorsa settimana, parlando al Cuyahoga Community College di Cleveland: «Nelle prossime settimane, la mia amministrazione prenderà decisioni e porrà in essere atti concreti per combattere le attuali pressioni sulla catena di fornitura globale, cominciando dai materiali per la costruzioni e i colli di bottiglia delineatisi nelle tratte di trasporto. Inoltre, daremo seguito al lavoro che stiamo già facendo, relativamente ai microchip per computer». Un’affermazione, quest’ultima, chiarissima: riporteremo a casa la produzione di un settore fondamentale come i semi-conduttori. Di fatto, facendosi forte dei 25 miliardi di investimento negli Usa già annunciati dal leader mondiale, la taiwanese TMSC, per costruire un mega-hub in Arizona. Come reagirà Pechino?

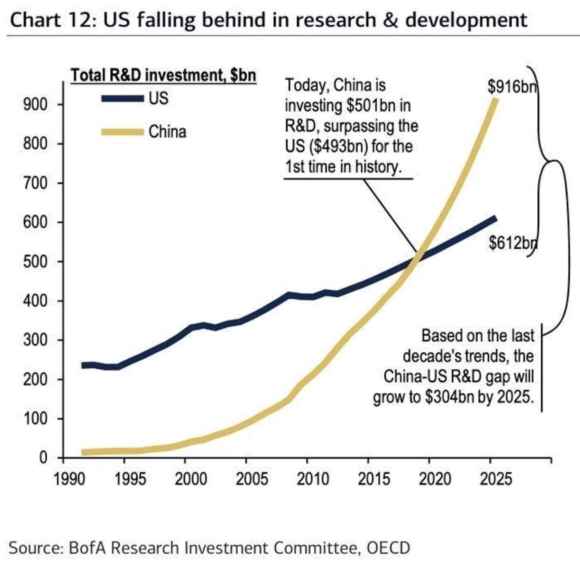

Una prima mossa è stata rimettere in pista una ricetta di guerra valutaria talmente drastica nel suo essere eclatante e simbolica da aver riposato negli arsenali del Politburo per 14 anni. E c’è di più. Perché in questo contesto, sia la Cina che gli Usa hanno necessità di valute indebolite in modalità da reflazione, ma anche di prezzi delle materie prime più bassi: ma questo può accadere solamente in ossequio a un drastico calo della domanda di commodities da parte del concorrente. Impossibile, quando la corsa è appunto quella verso la crescita continua e concorrenziale, senza sosta. Insomma, l’impasse comincia a diventare qualcosa di più: uno snodo geopolitico e geofinanziario senza precedenti. E in grado di determinare gli equilibri globali dei prossimi 50 anni, almeno. I quali, giova sottolinearlo, vedono a oggi la Cina nettamente in vantaggio sugli Usa in una delle voci più qualificanti, come mostra questo grafico: per la prima volta in assoluto gli investimenti annuali del Dragone in ricerca e sviluppo hanno superato quelli degli Stati Uniti (501 miliardi contro 493) e se il trend dovesse rimanere tale e sedimentare, entro il 2025 il fossato fra le due potenze si amplierebbe a 304 miliardi di differenza (916 miliardi per Pechino contro i 612 di Washington).

Quali soluzioni, escludendo un confronto tariffario che risulterebbe inutile e dannoso per entrambi e l’epilogo apocalittico del confronto bellico diretto? Solo due. Primo, un nuovo accordo di Shanghai che eviti un’escalation della guerra valutaria, i cui prodromi sono stati chiaramente palesati dalla Cina con la sua mossa sulle riserve di valuta estera. Secondo, un tentativo di accerchiamento e isolamento del colosso asiatico. In tal senso e nel silenzio generale, infatti, il 20 maggio scorso l’Europarlamento ha congelato l’accordo commerciale con Pechino siglato sul finire della presidenza tedesca di turno (dicembre 2020) come risposta alle nuove sanzioni poste a marzo dal Dragone su entità e rappresentanti politici europei, fra cui alcuni membri del Sub-comitato per i Diritti umani. Un voto a stragrande maggioranza, avendo contato su 599 sì, solo 30 no e 58 astenuti. Insomma, il cammino di ratifica del CAI è sospeso. In attesa di passi distensivi da parte di Pechino. L’Europa ha preso posizione nella guerra sotterranea in atto. E questo grafico mostra plasticamente il rischio appena accettato: l’aver preso posizione nettamente sulla questione di Taiwan e l’aver siglato un patto di cooperazione con gli Usa per la sicurezza nell’area del Pacifico sta costando molto caro alle esportazioni di vino australiano verso la Cina mainland. Meglio mettere in conto epiloghi simili anche per la manifattura e l’industria europee, se il muro contro muro dovesse proseguire.

Ma al netto di quali conseguenze si rischia di dover pagare, appare inquietante la rilevanza offerta dai media alla decisione cinese relativa al terzo figlio per nucleo familiare e il silenzio tombale calato su quelle che emergono come le basi per la costruzione degli assetti commerciali, diplomatici e finanziari del prossimo futuro. Ivi compresa, la scelta di campo dell’Europa.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.