ATTENTATO ROSARIO LIVATINO: “MARTIRE DELLA GIUSTIZIA E DELLA FEDE”

Quest’oggi Rosario Livatino, assassinato dalla Stidda mafiosa nell’oramai lontano 1990 e rimasto nella memoria collettiva come uno dei “giudici ragazzini” che all’epoca combatterono la mafia, sarà beatificato nella cattedrale di Agrigento, la città nei pressi della quale venne barbaramente freddato dai suoi killer. Già venerato dalla Chiesa quale martire, tanto che Papa Giovanni Paolo II lo definì un “martire della giustizia e indirettamente della fede”, il magistrato originario di Canicattì e morto a nemmeno 38 anni è stato definito dall’attuale Pontefice, Jorge Bergoglio, non solo un esempio per i ragazzi in virtù delle sue qualità di anti-eroe ma pure una sorta di “santo della porta accanto”. Ma come è morto Rosario Livatino e chi ha eseguito il brutale attentato andato in scena lungo la SS640 Caltanissetta-Agrigento?

Facciamo un salto indietro nel tempo: siamo nell’Italia uscita dalla sbornia degli Anni Ottanta e fresca organizzatrice del Campionato del Mondo di Calcio che ha riacceso i riflettori sul nostro Paese, ma pure all’alba della nuova stagione stragista che avrebbe mietuto le vite dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino solo due anni dopo. Livatino, divenuto sostituto procuratore già nel 1979, si occupava da tempo di tangenti e corruzione in Sicilia (che poi avrebbe dato origine a una sorta di Tangentopoli isolana) e, parallelamente, aveva dato il via a una delle prime indagini di rilievo su Cosa Nostra nell’agrigentino.

L’ATTENTATO A ROSARIO LIVATINO DEL SETTEMBRE ’90

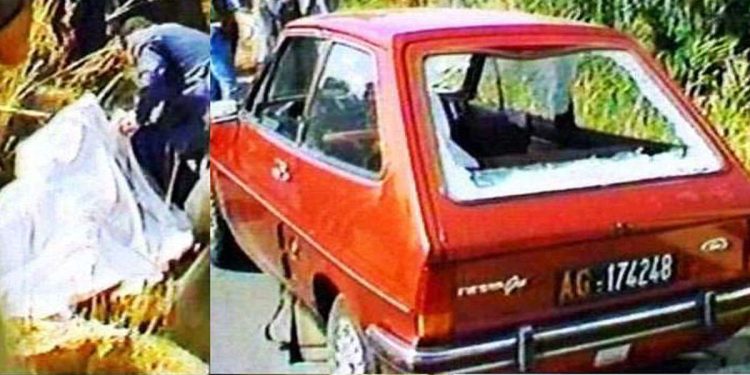

A decidere l’esecuzione del giovane magistrato furono i gruppi mafiosi di Palma di Montechiaro e Canicattì: il 21 settembre, mentre Livatino si recava a bordo della sua Ford Fiesta amaranto e senza scorta in tribunale, venne speronato dall’autovettura dei suoi killer e costretto a fermarsi. Ferito alla spalla, nonostante la fuga a piedi nei campi limitrofi, i quattro uomini lo raggiunsero e lo freddarono a colpi di pistola, nonostante avesse fino all’ultimo implorato i killer. Sulla scena del crimine, come ricordano le cronache dell’epoca, arrivarono gli stessi Falcone e Borsellino e alcuni colleghi storici.

Ed è proprio dalla denuncia di Roberto Saieva e Fabio Salamone, tra i colleghi più vicini a Livatino, che prese le mosse l’indagine per risalire agli esecutori materiali dell’omicidio e i loro mandanti. I giorni successivi furono infatti contrassegnati dalle polemiche sul fatto che, tra disattenzione dei loro superiori e ‘solitudine’ da parte dei servitori dello Stato nella lotta alla mafia da parte delle stesse istituzioni politiche, forse la vita di Livatino poteva essere salvata. Al di là dell’impatto che la vicenda ebbe a livello mediatico, accendendo una luce sull’attività di magistrati e sostituti procuratori contro Cosa Nostra, nelle indagini un ruolo chiave lo ebbe la figura di Pietro Nava, un agente di commercio che fu testimone oculare del crimine: grazie alle sue dichiarazioni si riuscì a risalire agli esecutori ma l’uomo pagò la collaborazione con la giustizia perdendo il lavoro e con notevoli ripercussioni sul piano affettivo, tanto da essere costretto a emigrare all’estero.

L’ESECUZIONE SULLA SS640: ECCO CHI FURONO I MANDANTI

Così, già il 7 ottobre 1990 finirono in manette Domenico Pace e Paolo Amico, all’epoca ancora 23enni e residenti in Germania ma secondo gli inquirenti anche esponenti della Stidda agrigentina. Furono loro due gli imputati nel Processo “Livatino uno” che si aprì nel novembre 1991 e li vide condannati all’ergastolo, sentenza confermata in Appello e Cassazione. Le dichiarazioni di un altro ex membro della Stidda, Gioacchino Schembri, portò al coinvolgimento di altre persone e nel processo “Livatino bis” finirono in manette pure Gaetano Puzzangaro, Giovanni Avarello e Giuseppe Croce Benvenuto, con i primi due condannati anch’essi all’ergastolo in tutti i gradi di giudizio e il terzo che divenne invece collaboratore di giustizia.

Infine nel 1997 iniziò il processo “Livatino ter” con Croce Benvenuto che confessò di aver partecipato alla preparazione del crimine e che portò all’incriminazione dei capi della Stidda di Canicattì e Palma di Montechiaro quali mandanti in quanto credevano che Livatino favorisse uno dei loro rivali, il boss Giuseppe Di Caro (che abitava nello stesso stabile e tuttavia lo definiva con spregio “santocchio”), a scapito loro. Livatino infatti era un cattolico praticante e proprio per questo dai mafiosi era ritenuto inavvicinabile, oltre che incorruttibile.