Meno di 50 anni fa, nell’introduzione ad uno dei primi, se non il primo, saggio di neurolinguistica dove la linguistica non fosse relegata ad una caricatura che trattasse solo di suoni, segni e gesti, Eric Lenneberg, neuropsicologo di Boston, si trovava a scrivere: “Un’investigazione biologica del linguaggio deve sembrare paradossale dal momento che è così ampiamente ammesso che le lingue consistano di convenzioni arbitrarie di natura culturale”.

Questa visione comune oggetto della critica di Lenneberg non era affatto neutrale ed oggettiva, si basava sul pregiudizio secondo il quale il cervello umano fosse, almeno per quanto riguarda il linguaggio, una tabula rasa, come un hardware neutro, sulla quale fosse possibile far girare qualsiasi software, cioè qualsiasi sistema coerente di regole. A sua volta, questa visione era funzionale ad un’idea di uomo come macchina sofisticata senza caratteristiche speciali. Testimone di questa atmosfera di fiducia nella visione del linguaggio umano come algoritmo aspecifico è una frase del grande logico Yeoshua Bar-Hillel che, parlando del laboratorio di elettronica del Mit, dove tra l’altro iniziava a lavorare Chomsky, scrisse: “C’era al laboratorio la convinzione generale e irresistibile che con le nuove conoscenze di cibernetica e con le recenti tecniche della teoria dell’informazione si era arrivati all’ultimo cunicolo verso una comprensione completa della complessità della comunicazione nell’animale e nella macchina».

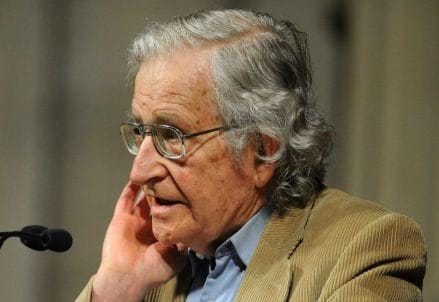

È stato proprio il lavoro di ricerca di Noam Chomsky, alla fine degli anni 50, a smontare questo pregiudizio e ad aprire di fatto la strada per uno studio del linguaggio umano in senso biologico, dove per linguaggio si è inteso in primis considerare quella caratteristica che lo rende unico rispetto a tutti i linguaggi di tutte le altre specie viventi: la capacità di ricombinare le parole in un insieme potenzialmente infinito di sequenze (la sintassi, cioè). Dalle sue parole emerge in sintesi il programma di ricerca che ha inaugurato: «Il fatto che tutti i bambini normali acquisiscano grammatiche praticamente comparabili di grande complessità con una notevole rapidità suggerisce che gli esseri umani siano in qualche modo progettati in modo speciale per questa attività, con una capacità di trattare con i dati e di formulare ipotesi di natura e complessità sconosciute».

Nell’incontro che si svolge oggi al Meeting cercherò di dare una prova concreta di come questa rivoluzione abbia spalancato le porte a nuovi domini di ricerca. Lo farò non in modo sistematico e cattedratico ma utilizzando la mia esperienza personale anche come studente di Chomsky al Mit, concentrandomi su due risultati concreti. È per me di grande importanza notare che la mia spinta verso la ricerca non nasce solo dalla curiosità per la comprensione di un fenomeno ma anche per il fascino che ho subìto rispetto ad un metodo che per la prima volta incontrai quando da ragazzo tradussi in italiano questa frase di Chomsky: “È importante imparare a stupirsi di fatti semplici”.

Questa frase, che racchiude uno dei fattori essenziali della gnoseologia, è al centro non solo del metodo scientifico adottato da Chomsky, ma anche della sua “pedagogia” implicita, cioè della capacità di comunicare ai giovani ricercatori la bellezza e la strada per la comprensione della realtà, ed è da allora un mio punto di riferimento. Gli scrissi chiedendo se era interessato ai lavori che allora stavo completando sul verbo “essere”: la sua risposta immediata e generosa, verso uno studente di un’università che non conosceva e senza credenziali alcune, mi colpì; la fortuna di vincere una borsa Fulbright fece il resto e dal lontano 1988 visito il dipartimento di Linguistica del Mit tutti gli anni.

Se io abbia fatto buon uso di questo metodo e di questa immeritata occasione non è ovviamente compito mio giudicarlo; nell’incontro, tuttavia, cercherò proprio di offrire due casi nei quali questo stupore per fatti semplici ha costituito per me il motore della ricerca; due casi che si legano anche direttamente al tema del Meeting di quest’anno per il loro rifarsi al ruolo euristico dell’assenza.

Il primo lavoro nasce dalla sorprendente assenza in tutte le lingue del mondo di regole sintattiche che si basino sull’ordine lineare delle parole nella sequenza di una frase. Malgrado le apparenze, infatti, tutte le regole sintattiche si basano su costruzioni “ad annidamento”, cioè su costruzioni che incassano progressivamente strutture di un certo tipo dentro strutture dello stesso tipo. Per fare un esempio semplice, basta prendere una frase come: Gianni corre e accorgersi che si può allungare dicendo, il fratello di Gianni corre, un amico di un fratello di Gianni corre, ecc. Ovviamente la frase diventa sempre più innaturale, ma nulla impedisce di allungarla. In questo caso si capisce bene che anche se Gianni precede sempre corre in tutte le frasi cessa di essere il soggetto della frase già dalla seconda, tant’è che se al posto di un amico metto un plurale, gli amici come in gli amici di un fratello di Gianni, il verbo deve poi coniugarsi al plurale: corrono e non corre. Nessuna regola di nessuna lingua al mondo sfrutta l’ordine lineare; tutte si basano su strutture ad annidamento.

Perché? C’erano due possibili risposte: la prima è che questo avviene per caso (sia che si discenda tutti da una stessa lingua, sia che ci siano tanti focolai di lingue diverse nella storia dell’umanità); la seconda è che invece questo derivi dalla struttura neurobiologica del cervello. È stata proprio questa seconda possibilità a farmi pensare di misurare se, apprendendo una lingua artificiale contenente regole del tipo assente nelle lingue del mondo, le reti neuronali che si attivano nel cervello siano le stesse di quando si apprendono le regole con strutture ad annidamento: il risultato, che ho avuto la fortuna di replicare in tre esperimenti diversi con tre gruppi di ricerca diversi, ha mostrato nettamente che quando si apprendono regole non lineari il cervello attiva reti diverse.

Questo di fatto risolve la preoccupazione di Lenneberg che le lingue possano “consistere di convenzioni arbitrarie di natura convenzionale” dal momento che nessun essere umano è in grado di controllare l’attivazione delle reti neuronali e, con questo, consente di dare ragione al pensiero rivoluzionario di Chomsky sulla natura speciale del linguaggio umano. Babele ha dei confini e questi sono inscritti nella nostra carne.

Il secondo esperimento nasce anch’esso da un fatto molto semplice che, in qualche modo, state sperimentando anche voi ora: come mai quando pensiamo con le parole dobbiamo pensare anche al loro suono visto che non serve comunicare? Si tratta di un esperimento eseguito con metodi completamente diversi dal precedente: si passa dalle neuroimmagini alla neurofisiologia ottenuta con operazioni di chirurgia sul cervello di pazienti in stato di veglia. Il presupposto sta in una constatazione semplice: fisicamente, il nostro linguaggio vive fuori e dentro il cervello ma ha una natura simile; è fatto cioè di onde, che sono onde meccaniche d’aria (le onde acustiche) fuori dal cervello e onde elettriche (le onde delle reti neuronali) dentro. La domanda semplice è dunque se e come si assomigliano queste due famiglie di onde.

Ovviamente, che l’onda elettrica possa assomigliare all’onda acustica quando si ascolta qualcuno parlare non è sorprendente. La domanda nuova che è stata posta è se queste onde si assomigliano anche quando non si ascolta un’espressione linguistica ma la si produce e, per di più, la si tiene nella mente. Il risultato strabiliante è che le due onde, quella acustica e quella neuronale, si assomigliano anche in assenza di emissione del suono. Ancora una volta una domanda semplice e un’assenza (l’assenza di suono) sono diventati elemento euristico d’eccezione. In particolare, questa seconda scoperta obbliga a rivedere le teorie sull’evoluzione del linguaggio e, in linea di principio, apre la porta alla possibilità di leggere direttamente il pensiero linguistico dalle misurazioni del cervello senza passare attraverso l’emissione sonora sia che si tratti di aiutare un afasico, sia che si tratti di carpire un segreto. Come al solito, la scienza offre strumenti: sta però alla volontà e al desiderio maturo di bene sapere come usarli e anche in questo caso la vita e il pensiero di Noam Chomsky sarebbero di grande spunto per iniziare una riflessione.

–

Gli esperimenti cui si fa cenno nell’articolo sono descritti in dettaglio nei “Confini di Babele. Il cervello e il mistero delle lingue impossibili”, Il Mulino, Bologna, 2015; seconda edizione rivista con un nuovo saggio di Noam Chomsky.