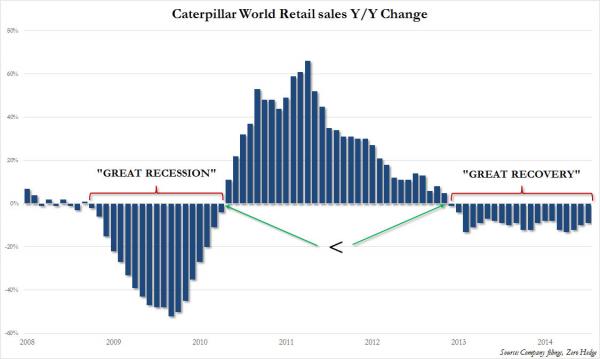

Non c’è che dire, la ripresa a livello globale è davvero in atto. Come sapete, utilizzo indicatori poco ortodossi per valutare quanto siano veritiere le dichiarazioni di regolatori e organismi internazionali riguardo la stato di salute dell’economia, una in particolare è il dato di vendite a livello mondiale di Caterpillar, il numero uno per quanto riguarda i macchinari per l’edilizia e l’industria in genere. Bene, dall’ottobre del 2008, un mese dopo il crollo Lehman e l’inizio della recessione, Caterpillar ha conosciuto 19 cali consecutivi nelle vendite a livello globale, un tonfo terminato solo nel maggio 2010, giusto in tempo per festeggiare il collasso greco e il default. Bene, quel record no è più tale, come ci mostra il primo grafico: a luglio di quest’anno il gruppo industriale ha raggiunto il traguardo dei 20 cali consecutivi, cominciati nel dicembre 2012 con un -1%, mentre un mese fa il crollo è stato, rispetto al luglio del 2013, del 9%.

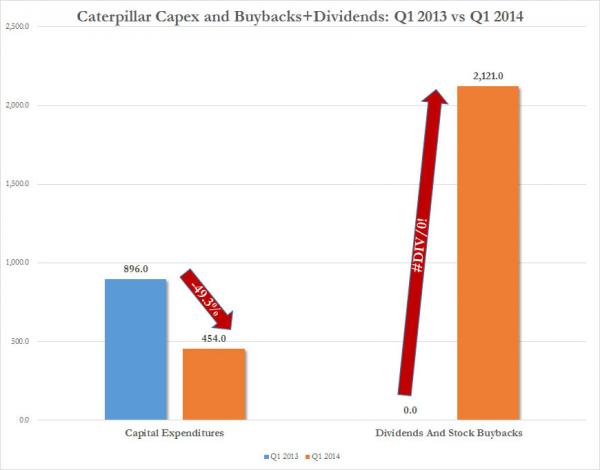

Davvero non male come sintomo di ripresa. Ma siccome viviamo in un mondo sconnesso dai fondamentali e dopato dai soldi facili delle banche centrali, in Borsa il titolo Caterpillar sta flirtando con i massimi di sempre. Come’è possibile, 20 cali consecutivi e la gente si scapicolla a comprare azioni? No, come ci mostra il secondo grafico, anche Caterpillar sta seguendo l’esempio di molte altre grandi aziende quotate, lanciandosi in un furioso buyback dei propri titoli. Anzi, più il titolo sale, più Caterpillar compra, un po’ indebitandosi con banche e attraverso emissioni obbligazionarie e un po’ utilizzando i programmi della Fed, come lo Zirp.

Insomma, la solita follia cui ormai siamo abituati. Ma il dato delle vendite di Caterpillar ci serve anche per introdurre un altro argomento, ovvero il reale stato di salute della locomotiva mondiale, quella Cina che ha fatto del mercato immobiliare e delle infrastrutture il suo driver di sviluppo e crescita. Bene, nel mese di luglio 64 città cinesi hanno visto scendere i prezzi degli immobili, contro soltanto due che li hanno visti salire: ovunque, anche a Pechino che ha conosciuto la prima contrazione da due anni a questa parte. Per Nomura, un 90% di città che vedono calare i prezzi delle case è chiaro sintomo di un eccesso di offerta immobiliare, «un qualcosa di strutturale che potrebbe diventare un argomento di lunga durata e anche il più grosso rischio per l’economia cinese». Ma nonostante questi dati, a Shanghai la Borsa ha chiuso in rialzo dello 0,57%. Ma un’altra minaccia incombe sull’economia cinese e su un altro dei suoi capisaldi, ovvero la manifattura a basso costo capace di creare un dumping competitivo praticamente incolmabile e che ha visto Pechino annegare il mondo intero di merci di ogni genere.

Gli aumenti dei salari e i costi dell’energia stanno infatti mettendo parecchia pressione sul settore, tanto che, stando ai dati pubblicati l’altro giorno dal Boston Consulting Group, il vantaggio a livello di prezzi verso gli Stati Uniti si sta erodendo a ritmo molto alto, con Pechino che divide il poco apprezzato primato con Brasile, Russia, Repubblica Ceca e Polonia. Dal lato opposto, invece, la crescita salariale moderata e i bassi prezzi dell’energia stanno avvantaggiando Stati Uniti e Messico come destinazione per la manifattura: insomma, per gli analisti sempre più aziende statunitensi ei prossimi anni potrebbero tornare in patria a produrre beni.

Per il senior partner del gruppo, Hal Sirkin, «questo comporterà l’addio di molte aziende a Paesi con crescenti costi di produzione, preferendo nazioni con incombenze meno gravose, proprio come gli Usa». Gli ultimi dati governativi parlano di un aumento della produzione industriale statunitense dello 0,4% in luglio, il sesto di fila a livello mensile, mentre l’output manifatturiero sempre in luglio è cresciuto dell’1%, il dato migliore da febbraio. Per Sirkin, «per anni ci siamo basati su un’unica e semplice regola: produrre in Asia e Sud America è più economico. Ora invece è tutto fondamentalmente cambiato».

Certo, non basterà una notte per recuperare le migliaia di posti di lavoro persi negli Usa a causa delle delocalizzazioni all’estero, ma quanto sta accadendo al mercato manifatturiero cinese è davvero serio: se nel 2000 il lavoro nel settore in Messico costava il doppio che in Cina, a partire dal 2004 i salari cinesi sono cresciuti di cinque volte, mentre quelli messicani meno del 67%, ovvero meno del 50% denominando i termini in dollari. Ci sono poi i costi energetici, con quello dell’elettricità a uso industriale cresciuto del 66% in Cina e del 132% in Russia, mentre quello del gas naturale è salito del 138% in Cina e del 202% in Russia tra il 2004 e il 2014, sempre stando a dati del Boston Consulting Group. La Russia, infatti, è esportatore netto di gas naturale, ma l’aumento della produzione dello shale gas ha compresso di molto i prezzi energetici negli Usa, dato comparato al solo gas naturale su cui può contare Mosca e che sta diventando sempre più caro.

Stando all’indice della competitività dei costi del Boston Consulting Group, gli Usa sono a quota 100 mentre la Cina a quota 96: ovvero, produrre in America ora è più caro rispetto alla Cina solo del 4%, un valore che si è ristretto e di molto a partire dal 2004. Alla base di questo risultato, sempre i costi energetici. Il costo del gas naturale è sceso del 35% dal 2004 in Nord America grazie alla produzione su larga scala di shale gas e anche l’aumento dei salari statunitensi è stato molto lento: attualmente lo stipendio minimo a livello federale è di 7,25 dollari l’ora, anche se ci sono forti pressioni politiche – in vista delle elezioni di medio termine – per portarlo a 10,10 dollari l’ora: non solo Matteo Renzi usa trucchetti in vista del voto, ma va ricordato che la gran parte dei lavori nel settore manifatturiero, già oggi, hanno salari minimi che variano nel range tra i 10 e 15 dollari l’ora, quindi un aumento non impatterebbe sul settore ma quasi esclusivamente su quello dei servizi.

E questo non deve essere visto come uno studio meramente empirico e teorico, molti imprenditori stanno già oggi valutando i costi della manifattura in Cina e un sondaggio compiuto a livello nazionale fissa il periodo per un ritorno alla produzione in patria in cinque anni, stando a uno studio sempre del Boston Consulting Group ma del 2012: quindi, fra soli due anni e mezzo si potrebbe cominciare a vedere le prime de-delocalizzazioni. Tra i settori che potrebbero rimpatriare per primi le produzioni ci sono computer ed elettronica, materiale elettrico, arredamento e componentistica per camion e biciclette, questo perché hanno bassi costi del materiale e alti costi per il trasporto dall’estero verso il mercato Usa.

Ma la Cina sembra comunque avere un asso nella manica, dovuto alle politiche di dumping valutario da anni denunciate proprio da Washington e dal fatto di essere il terzo detentore di debito Usa, dopo la Fed e il mitologico Belgio di cui abbiamo ampiamente parlato. Stando all’analista Fielding Chen, infatti, sulla base di un paniere valutario aggiustato sulle dinamiche commerciali, attualmente lo yuan sarebbe addirittura sopravvalutato del 20% e come ci mostra il primo grafico a fondo pagina, in un mondo che vede sempre più Paesi (Russia, India, Cina) abbandonare il dollaro come valuta di riferimento e benchmark a favore di scambi diretti nella propria valuta, un eventuale, ulteriore deprezzamento di questo livello della moneta cinese potrebbe spazzare via qualsiasi tipo di concorrenza e tramutare le analisi del Boston Consulting Group in vane speranze.

Washington lascerà che Pechino permetta allo yuan di imboccare questo nuovo trend, di fatto destabilizzando il mercato valutario e non solo a livello globale? Attenzione alle mosse cinesi, la tentazione di inglobare la Russia post-Putin potrebbe ingolosire non poco le élite di quel Paese (il silenzio sulla questione ucraina, per un alleato storico come Pechino, è quantomeno rumoroso), se dovessero capire che oltre ai 25 triliardi di dollari di debiti sparsi da far sparire o ripulire, anche l’egemonia economico-commerciale potrebbe andare perduta.

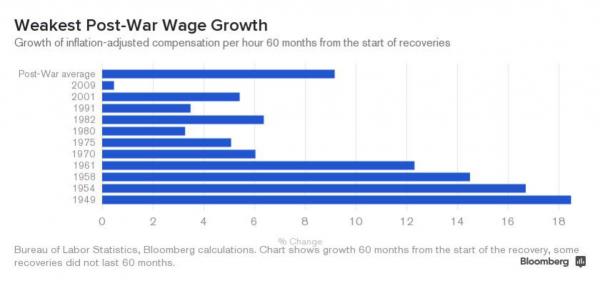

P.S.: Anche a livello di dinamiche salariali globali, come ci mostra l’ultimo grafico, quella che stiamo vivendo è la peggior “ripresa” dalla fine della Seconda guerra mondiale. Non per tutti, però, visto che l’altro giorno Goldman Sachs ha comunicato un aumento degli stipendi del 20% per i suoi dipendenti più giovani, i cosiddetti junior, mentre Morgan Stanley addirittura del 25%. Beati loro, il problema è che qui non si tratta di invidia, si tratta di tirare un po’ troppo la corda. Col rischio che si rompa.