E poi non dite che questo weekend non è stato davvero chiarificatore e non ci ha riservato sorprese inaspettate! Dopo aver scoperto che Giulio Tremonti si candida al ruolo di ministro delle Finanze nel prossimo governo presieduto da Nichi Vendola e l’ennesima tragedia ci ha ricordato che in Afghanistan c’è una guerra a tutti gli effetti e chi va in guerra, spesso, corre il rischio di morire o di uccidere (se volete ancora credere alla barzelletta, tutt’altro che divertente, della missione di pace o del peace enforcement, fate pure), il main issue del fine settimana è stato il flop totale della riunione congiunta G7-Fmi a Washington, chiamata a risolvere la “guerra delle valute” in atto e conclusasi con un colossale nulla di fatto, un rinvio del problema al G20 di novembre (dove saranno presenti Cina e India, figuratevi come finirà) e nemmeno la pubblicazione – per decenza – del documento finale di rito. Complimentoni!

La Cina ha detto chiaro e tondo che continuerà a fare ciò che vuole a livello di politica monetaria, ponendo di fatto in stallo i negoziati: nessuno, d’altronde, può permettersi di alzare troppo la voce con Pechino, la quale vanta tra i suoi alleati tutti i paesi emergenti del Bric, primo quel Brasile terrorizzato dalla sopravalutazione del real. È la globalizzazione, bellezza! Il problema è che tutte le nazioni che sono intervenute sui mercati per deprezzare le loro valute – Cina, Corea, Thailandia, Svizzera, Giappone – sono spesso e volentieri le stesse che vantano grossi surplus commerciali verso gli Usa.

Insomma, stanno ponendo in essere passi molto reali per evitare che gli Usa escano dalla peggiore situazione di disoccupazione dalla Grande Depressione a oggi, un bel 17,1% stando all’ultimo indice U6 e in continua crescita. Ogni nazione ha la sua ragione per agire: il Giappone per evitare una crisi deflattiva, la Cina per mantenere insieme un sistema politico molto più fragile di quanto appaia (e la reazione scomposta al premio Nobel conferita al dissidente Liu Xiaobo lo dimostra). Il problema è che sono bloccati da una politica mercantilistica di export ormai strutturale, dovevano tagliare il cordone ombelicale con la domanda Usa quando le cose andavano bene e non lo hanno fatto.

Ovviamente, per gli Usa questa è una situazione intollerabile: detto fatto, la House of Representatives ha dato il via libera (manca ora il sì del Senato) al Reform for Fair Trade Act, di fatto una legge punitiva verso i cosiddetti manipolatori di valute. La bomba atomica che gli Usa sono pronti a sganciare nel quadro di questa guerra, ovviamente, è una nuova ondata di quantitative easing (QE2) da parte della Fed: gli Stati Uniti sono stati chiari verso tutti in vista del G20: o smettete con la vostra politica predatoria e accettate una formula di compromesso per il ribilanciamento globale, oppure avvieremo un politica di QE2 a oltranza in grado di inondare le vostre economie con liquidità in eccesso, causandovi non pochi problemi di allocazione interna e portando, nell’immediato, al rialzo del costo del lavoro.

Continua

Insomma, gli Usa sono pronti a imporre al mondo una politica di rivalutazione forzata attraverso mezzi brutali e distruttivi e, nei fatti, c’è poco da fare per evitarlo. Cina in testa, costretta ormai a fronteggiare il fatto che nemmeno i suoi lavoratori sono disposti più a lavorare quindici ore per una ciotola di riso: l’instabilità politica e sociale è il vero incubo di Pechino, non l’export. Per la Fed, ovviamente, la politica di QE2 ufficialmente è soltanto uno stimolo all’occupazione, ma tutti sanno che ciò non ha nulla che vedere con la prima ondata di QE, posta in essere come misura obbligata ed emergenziale tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009. Questa volta non è emergenza, è un’arma strategica e a lungo termine.

Guardate i mercati dei cambi di questi giorni, sono bastati i bisbigli al riguardo della Fed per gettare al minimo da quindici anni a questa parte il dollaro contro lo yen, sotto la parità con il franco svizzero e alla “barriera del dolore” di 1,40 contro l’euro. Per Robert Zoellick, capo della Banca Mondiale, «se si lascia scivolare questa disputa monetaria nel protezionismo, rischiamo di correre i medesimi errori del 1930». Ovviamente, certe parole sono d’obbligo quando si ricoprono posizioni in organismi figli di Bretton Woods, la realtà è che guerre di questo tipo divengono necessarie quando lo status quo è giudicato inaccettabile e inemendabile: stiamo giustificando? No, ragioniamo. Lo stesso premio Nobel per l’economia, Paul Krugman, ha dovuto ammettere che «la gente sta cercando metodi innocui con cui affrontare il problema, soltanto che non ne esistono».

D’altronde, la svalutazione fu la cura, non l’errore, del 1930. All’epoca della rottura del Golden Standard, d’altronde, Usa e Francia si comportarono esattamente come la Cina e l’Asia in generale stanno facendo oggi: svalutare strutturalmente le proprie valute e smettere di riciclare i propri surplus commerciali. Questo causò una spirale deflazionaria al ribasso per tutti. Il mercato monetario e gli scontri commerciali, insomma, sono asimmetrici: sono un disastro per paesi con surplus, ma non sempre per paesi con deficit. Dopo il ritiro dall’Empire trade bloc, la Gran Bretagna conobbe cinque anni di crescita boom.

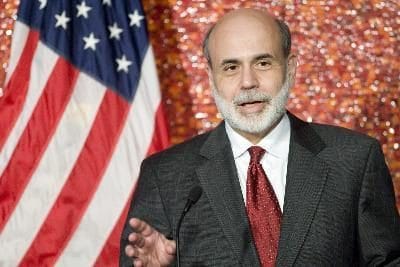

D’altronde, il capo della Fed, Ben Bernanke, è lo stesso uomo che parlando a un gruppo di dirigenti junior della sua istituzione definì «un’arma effettiva e funzionale» contro la deflazione, la svalutazione del 40% operata da Roosevelt contro l’oro, aggiungendo che «il 1934 fu uno dei migliori anni in assoluto per il mercato azionario». La Fed, insomma, punta a spingere il dollaro ancora più al ribasso e mantenerlo tale fino a quando non si saranno preparate le condizioni per un rimbalzo molto potente. D’altronde, gli indicatori Usa parlano chiaro: il CPE inflation index della Fed di Dallas è continuato a salire negli ultimi tre mesi, il credito della banca ha smesso di contrarsi, la crescita della fornitura di massa monetaria M2 è accelerata molto in fretta al 7,2% rispetto alla rilevazione del mese precedente, il moltiplicatore monetario della Fed di St. Louis è risalito: insomma, le paure di recessione double-dip di questa estate sono svanite.

Continua

Ma gli Usa sono proprio certi che una politica di QE2 garantirà anche una crescita dei posti di lavoro interna, invece che farlo in Cina, Giappone o Germania attraverso una politica di dollaro ai minimi? Il problema è che il momento è delicatissimo e già ci sono segnali di corsa verso petrolio e risorse esattamente come nella metà del 2008, una possibile dinamo della grande recessione: c’è quindi il rischio che uno shock della commodities annulli i possibili effetti benefici del QE2 prima che questi si palesino.

Siamo a uno snodo storico, tanto più che nonostante lo si neghi in pubblico, la Francia sarebbe intenzionata – in qualità di presidente del G20 – a proporre un’alternativa al dollaro, ipotesi di cui starebbe ufficiosamente parlando da tempo con le autorità cinesi. Siamo all’idea del Bancor keynesiano, ovvero valute prezzate in base a un paniere di metalli: se così sarà, gli Usa vedranno il loro dominio decennale a forte rischio. E reagiranno senza pietà, inondandoci di liquidità (più qualche dispettuccio gestito da solerti servizi segreti e affini). Resta una questione aperta: può il blocco confuciano di Cina-Asia condividere un sistema commerciale aperto e globale con le vecchie democrazie occidentali? A voi, se vorrete dedicare un po’ del vostro tempo a questa domanda, la risposta.

Un dato di fatto, però, appare certo e acclarato: le riserve in valute estere della Cina hanno toccato il record di 2,5 trilioni di dollari, fatto che per molti rappresenta un freno alla ripresa economica mondiale. Solo nel terzo trimestre, la detenzione valutaria è salita di 48 miliardi di dollari, stando a un dato reso noto da Bloomberg, rispetto ai 7 miliardi del trimestre precedente, l’aumento minore degli ultimi undici anni: la Banca centrale cinese, bontà sua, dovrebbe rendere note le figure ufficiali questa settimana. Per Tom Orlik, analista valutario per la Stone&McCarthy Research Associates a Pechino, «questa enorme crescita di assets in valute straniere non farà altro che offrire altre munizione a quei critici che reclamano a gran voce l’apprezzamento dello yuan».

Per la Standard Chartered, «la debolezza del dollaro, specialmente contro l’euro, probabilmente ha pesato nella crescita delle riserve nel terzo trimestre attraverso l’incremento del valore del dollaro negli assets denominati in altre monete». Insomma, gli eserciti sono schierati. E non per una battaglia, ma per una guerra che si prospetta lunga e in grado di cambiare completamente il volto agli equilibri globali che conosciamo. Mentre a Milano non si è nemmeno deciso tra l’acquisto, l’affitto o l’esproprio dei terreni necessari per l’Expo del 2015, a Shanghai, sede dell’Expo di quest’anno, sono già pronti i piani per radere completamente al suolo le strutture fieristiche e fare posto al più grande polo finanziario asiatico, capace di competere e battere Hong Kong e Tokyo nell’arco di un decennio.

Per He Ying, docente universitario con funzioni di consulente per il governo cittadino, il lavoro è già cominciato, Shanghai sarà la nuova piazza finanziaria del continente». Capito, laggiù non si è nemmeno terminato l’Expo che già si abbatte, si lavora e si ricostruisce: qui, non si comincia neppure. Ecco la differenza tra l’Occidente e la Cina, battaglie valutarie a parte. Il nuovo ruolo, porterà con sé una regolamentazione legale, una nuova politica fiscale e anche una libera convertibilità dello yuan dal 2020: insomma, un nuovo mondo che per Dong Tao di Credit Suisse vedrà Shanghai «emergere come grande centro finanziario al massimo entro dieci anni, visto che l’apprezzamento valutario continuerà e le riserve enormi della Cina le impongono di avere un centro finanziario proprio. E la supervisione finanziaria cinese sta copiando pedissequamente quelle britannica, americana e di Singapore». Già, le enormi riserve cinesi in valuta…

Continua

P.S. In attacco di articolo ho parlato, ironicamente, di Giulio Tremonti e della sua sparata populistica contro “certi bankers” che «hanno ricominciato a organizzare cene in cui si serve champagne». Verrebbe da chiedere al ministro se è conscio del fatto che in quelle cene vengono spesso chiusi contratti e accordi in grado di generare profitti che danno sangue ai mercati e di creare milioni di posti di lavoro subordinati nell’enorme indotto (anche le scrivanie di Goldman Sachs vanno pulite e lucidate e qualcuno lo fa) e soprattutto vengono pagate con soldi privati, champagne compreso.

Non è così per il G7 e il G20, dove dubitiamo vengano servite ai partecipanti cedrata Tassoni e sanguinella Spumador prese in offerta, con l’aggravante che oltre a gravare sui conti degli Stati, quindi sui contribuenti, nel 99% dei casi si concludono con un nulla di fatto e un rimando alla riunione successiva, per antonomasia sempre quella risolutiva. Una bella videoconferenza bevendo acqua o caffè ognuno nella sua città e nel suo ufficio (tanto dove si prendono le decisioni che contano e chi le prende lo sanno tutti) non sarebbe meglio?