“Folle chi pensa di poter fare ameno dell’Euro. L’uscita dall’Euro per l’Italia potrebbe rappresentare un calo del Pil del 30%. Sarebbe come fare un passo indietro di 20 o 30 anni”. Queste sono state le parole del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, in occasione di un incontro dedicato all’Europa svoltosi all’Università Bocconi di Milano. Ci sarebbe da chiedersi dove abbia preso tanta scienza. Lo ha detto lo stesso Squinzi, confermando l’esattezza delle cifre: “Questa è una elaborazione del centro studi Confindustria”. Andiamo bene! Viene il sospetto che tali studi tengano conto degli interessi prevalenti dei grossi gruppi industriali presenti all’interno di Confindustria, piuttosto che della totalità delle imprese, che in Italia sono prevalentemente medie e piccole. Ai grossi gruppi industriali, l’euro fa sicuramente comodo, soprattutto se questo aiuta i loro fatturati sulla pelle delle piccole imprese. Ma non sembra si tenga molto in conto il benessere del popolo intero. Perché le cifre in tal senso raccontano tutta un’altra storia.

Anzitutto, di fronte alla crisi internazionale, ormai è evidente che l’euro non ha costituito un valido baluardo, né una difesa. Anzi, proprio l’Euro, con le rigidità tipiche di una moneta unica imposta su un’area così vasta, ha ovviamente favorito i più forti e reso più fragili i più deboli. Cioè l’Euro ha amplificato i problemi e ha diffuso su tutti le proprie intrinseche fragilità. Ma lasciamo da parte un momento giudizi pure ovvi. Cerchiamo di far parlare i numeri.

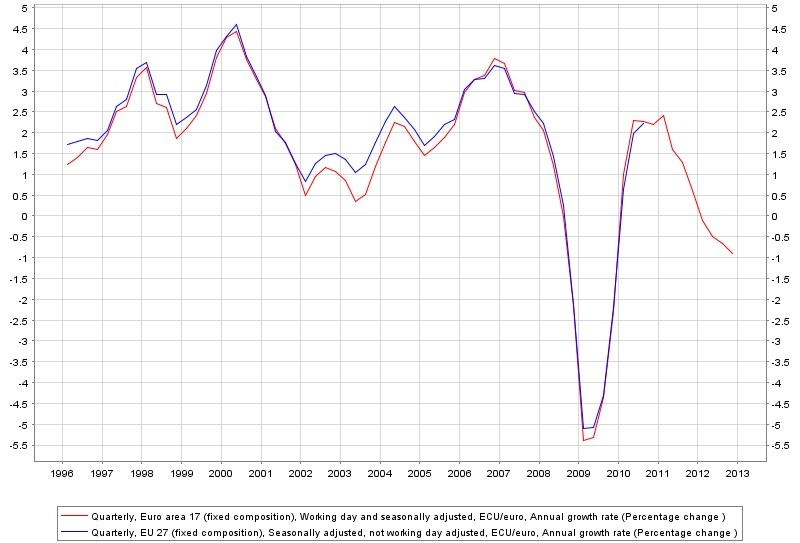

Il grafico a fondo pagina viene da sito ufficiale (Statistical Data Warehouse) della Banca Centrale Europea, e le due linee del grafico rappresentano la variazione di Pil dei 17 paesi che utilizzano l’Euro (linea rossa) e e quella dei 27 paesi che sono nell’Unione europea ma non utilizzano l’Euro, poiché hanno ancora la loro moneta nazionale. Come si vede chiaramente dal grafico, la linea rossa è costantemente sotto (tranne rare eccezioni) la linea blu. In altre parole, i paesi periferici dell’Unione europea sono cresciuti più di quei paesi che invece hanno adottato l’Euro. E la differenza, già presente quando c’era il “serpentone” monetario, cioè la fascia di oscillazione ristretta tra i cambi monetari, diventa marcata dall’introduzione della moneta unica nel 2001. E una differenza costante, che si mantiene nel tempo, vuol dire un divario che aumenta sempre più. Questo dicono i numeri ufficiali, pubblicati dalla Banca centrale europea, non le chiacchiere.

Poi sarebbe utile sapere in base a quali ipotesi il Pil dovrebbe calare del 30%. Ragioniamo un attimo: la moneta non dovrebbe essere uno strumento neutro di misura del valore? Il valore non dovrebbe essere quello dei beni, quello della produzione reale di beni e servizi? Allora, perché, cambiando moneta, il valore di tali beni dovrebbe calare del 30%? Perché mai la qualità dei prodotti o la loro appetibilità sul mercato dovrebbe calare del 30%? Prima di lanciarsi in tali ardite affermazioni (“il Pil calerebbe del 30%”), bisognerebbe almeno avere l’umiltà di imparare qualcosa dalla storia. E senza andare lontanissimo nel tempo e nello spazio, si potrebbe ricordare quello che è stato della cosiddetta “unione monetaria latina”.

La storia è questa. La Francia, nel 1895, decide di imporre una nuova moneta, il Franco. Nel 1865 con un trattato aderiscono alla stessa moneta Belgio, Italia e Svizzera, creando così una unione monetaria, un primo abbozzo della futura unione monetaria europea. A tale unione si unirono in seguito Spagna, Grecia, Romania, Austria-Ungheria, Bulgaria, Serbia, Montenegro. Con la Prima guerra mondiale, le differenze tra i paesi si acuirono e quindi nel 1927 l’unione monetaria si sciolse. Conseguenze? Nulla di traumatico.

Un’indicazione interessante viene anche dalla vicenda dell’Islanda. Il Paese nel 2008 venne travolto da una crisi finanziaria e bancaria spaventosa. Il governo tentò di salvare il sistema bancario, ma le cifre in ballo erano di tale portata che il salvataggio rischiava di portare il Paese in bancarotta. Inoltre, negli stessi anni, i governi stavano valutando la possibilità di entrare nell’euro. Con quella crisi, si colse l’occasione di verificare l’entrata accelerata nell’Unione monetaria e di un salvataggio del Paese condotto dagli aiuti della Bce. Ma l’elemento decisivo fu l’intervento del popolo: il governo chiese al popolo, tramite un referendum, cosa doveva fare. E il popolo scelse: niente Euro e niente salvataggio delle banche.

In una recente intervista, così si è espresso sull’argomento il Presidente della Repubblica islandese Grimsson: “Se fate un paragone con quanto è successo in altri paesi dell’Europa, la riuscita esperienza islandese si è avverata in modo diverso su due aspetti fondamentali. Il primo, consiste nel fatto che noi non abbiamo seguito le politiche ortodosse che da trent’anni in qua si sono imposte in Europa e nel mondo occidentale. Noi abbiamo lasciato che le banche fallissero, non le abbiamo salvate, le abbiamo trattate come le altre imprese. Abbiamo instaurato dei controlli sui cambi. Abbiamo cercato di proteggere lo stato previdenziale, rifiutandoci di applicare l’austerità in modo brutale. Seconda grande differenza: abbiamo subito preso coscienza del fatto che questa crisi non era solamente economica e finanziaria. Era anche una profonda crisi politica, democratica e perfino giudiziaria. Ci siamo quindi impegnati in riforme politiche, riforme democratiche, e anche riforme giudiziarie. Questo ha permesso alla nazione di affrontare la sfida, in modo più ampio e più globale rispetto alla semplice attuazione di politiche finanziarie o di bilancio.”

Ecco le due linee direttrici sulle quali ci dovremo dirigere: primo, cambiare sistema monetario perché l’attuale paradigma è fallimentare; secondo, essere coscienti che occorre un più profondo cambiamento culturale, politico e sociale. Questo è quello che occorre. Occorre esserne coscienti.