Il grande giorno della Scozia è arrivato, oggi le urne diranno se Edimburgo diventerà capitale di uno Stato sovrano oppure se il Regno Unito resterà tale. Fino a oggi abbiamo visto sterlina in fibrillazione e forte tensione nella City: ma davvero la Gran Bretagna deve temere il sempre maggiore consenso che sta guadagnando il fronte del “Sì” all’indipendenza, attualmente al 48% contro il 52% dei “No”? Al netto del principio di autodeterminazione dei popoli e dei sondaggi che, per dirla all’inglese, parlano di un risultato “too close to call”, ovvero troppo ravvicinato per avere delle certezze, ci sono infatti alcune domande che pendono senza risposta: se Edimburgo deciderà per l’addio a Londra, manterrà la sterlina come valuta oppure opterà per una nuova moneta o per l’euro?

A mettere un primo, duro paletto ci ha pensato il governatore della Bank of England in persona, Mark Carney, a detta del quale «una Scozia indipendente non può legittimamente entrare in un’unione valutaria che comporti l’utilizzo del pound, poiché un’unione siffatta comporta un’unione bancaria, libera circolazione delle merci e un backstop fiscale. E basta guardare al di là della Manica cosa succede quando queste tre variabili non sono ben presenti e al loro posto», ha concluso con un chiaro riferimento all’eurozona. A questo punto, il fronte del “Sì” resta con poche opzioni monetarie possibili: o l’utilizzo informale del pound, la cosiddetta “sterlingisation”, oppure provare a lanciare la propria moneta, avendo i funzionari europei già escluso a priori la possibilità di adottare l’euro per una Scozia indipendente.

E poi, il calcolo del debito pubblico e del Pil del Regno Unito verrà scorporato, ovvero la Scozia dovrà cominciare la propria avventura indipendente già con un notevole carico di debito e con parecchie risorse in meno, ad esempio, per finanziare il suo elefantiaco sistema di welfare, sanità in testa? Oppure è la Gran Bretagna a dover temere per l’addio di Edimburgo?

Con la vittoria del “Sì” il Regno unito perderebbe l’8% della popolazione, il 32% del territorio e il contributo del 10% all’economia britannica garantito da quella scozzese, pari a 150 miliardi di sterline, senza considerare l’industria petrolifera, oltre all’8,2% di tasse. Per gli indipendentisti, una Scozia sovrana potrebbe finalmente utilizzare i proventi derivanti dal petrolio per investire nello Stato sociale: il petrolio garantirà entrate fiscali pari a 57 miliardi di sterline entro il 2018 e sarà estraibile per altri 30-40 anni, assicurano i fautori del “Sì”, e il fracking nel mare del Nord potrebbe aumentare la quantità di greggio recuperabile.

Come anticipato, poi, la popolazione scozzese, meno sana e con minori aspettative di vita rispetto alla media britannica, comporterebbe costi rilevanti sulla spesa e la sanità pubblica. Inoltre, a tutt’oggi un milione di posti di lavoro dipende dall’unione e gli scambi commerciali con il resto della Gran Bretagna sono il doppio che con il resto del mondo. In caso di frontiere, dicono i sostenitori del “No”, la Scozia sarebbe indipendente ma meno interdipendente.

Insomma, molte incognite e molte versioni, ovviamente dipendenti dalle persone che le sostengono e dal loro orientamento verso il referendum. Ma ci sono anche delle certezze, tutte legate al fronte economico, che fanno davvero riflettere. Primo, le banche britanniche nelle scorse due settimane hanno spostato milioni di banconote in Scozia presso le loro filiali per evitare che i bancomat restassero a secco venerdì mattina in caso di vittoria del “Sì” e di conseguente bank-run di molti cittadini preoccupati per il proprio futuro e per quello dei loro risparmi. Secondo, ben più grave, gli investitori hanno ritirato circa 27 miliardi di dollari da asset finanziari britannici il mese scorso, il più grosso outflow di capitale dalla crisi di Lehman Brothers nel 2008, un atto che Morgan Stanley ha definito «una delle vendite più grandi di equity britanniche mai registrate prima».

Avete capito bene, sulla scorta dei timori per quanto potrebbe accadere in Scozia e stando a dati di CrossBorder Capital, solo nel mese di agosto si è verificato un outflow di 27 miliardi di dollari, contro un inflow di 8,9 miliardi registrato nello stesso periodo dello scorso anno, una fuga di capitali doppia di quella registrata da Australia e Germania messe insieme, mentre Francia, Usa, Cina e Giappone hanno attratto inflows netti.

E il trend non sembra destinato a ribaltarsi in tempi brevi, nemmeno in caso di vittoria del “No”, visto che in un report pubblicato martedì Bank of America-Merrill Lynch ha definito la Gran Bretagna «il posto al mondo meno popolare tra gli allocatori di assets», ovvero leggi gli investitori. I manager di fondi non solo sono underweight sui titoli del Ftse 100, ma i risultati di un sondaggio contenuto nel report parlano di un atteggiamento destinato a durare, ovvero restare lontani dal Regno Unito per un po’: il 16% degli interpellati dalla banca d’affari si è definito underweight su equities britanniche, mentre il 14% ha dichiarato che il Paese sarà quello verso cui intendono restare meno esposti nei prossimi 12 mesi. Inoltre, un quinto degli investitori interpellati ritiene che il Regno Unito sia il Paese con l’outlook sui profitti meno favorevole, un dato in crescita dal 12% registrato nel sondaggio dello scorso mese.

Il timore è principalmente legato a due soli concetti: la leva e il potere di acquisto, visto che ad esempio una Scozia indipendente si terrebbe per sé il 90% degli introiti delle vendita di petrolio, quindi una leva monetaria-fiscale ma anche di interconnessione con il Regno Unito. Ed ecco il terzo punto, perché attenzione, la situazione di conto corrente del Regno Unito, anche senza revenues dal petrolio, resta abbastanza critica.

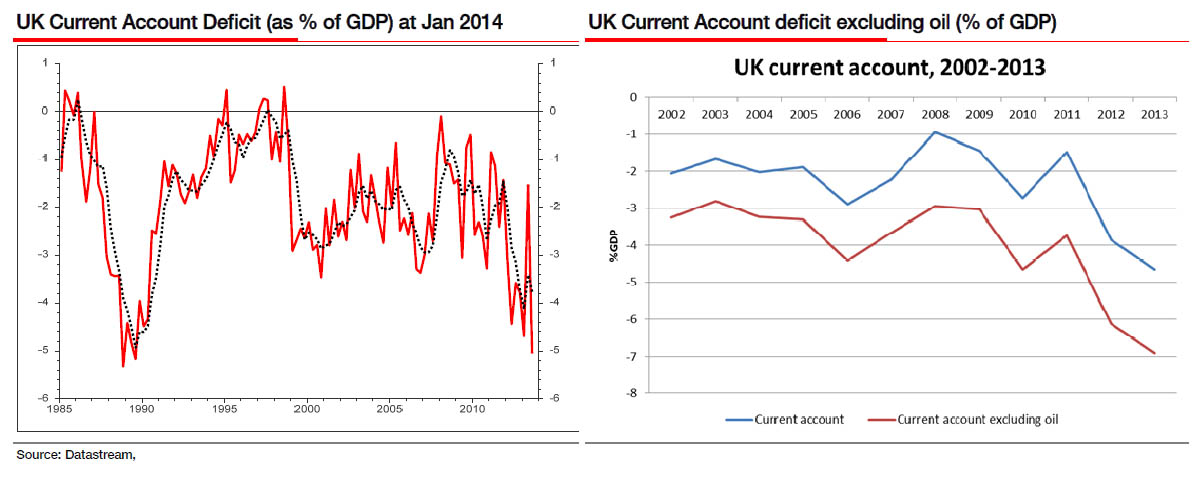

Prendete il grafico a sinistra, ci mostra come sia stato abbastanza straordinario che il Regno Unito abbia abbozzato un inizio di ciclo economico con un deficit di conto corrente attorno al 5-6% del Pil attuale, visto che un livello simile per economie avanzate di solito si tocca nei periodi di boom o dopo anni di sovraspesa per import di consumi: molti analisti giunsero quindi alla conclusione che un ciclo simile non sarebbe potuto che finire, prima o poi, con una pesante crisi della sterlina. Quindi, in base al grafico di destra, di fatto sarebbe nell’interesse di Londra – nonostante i toni duri, precipitati poi nel patetico discorso con lacrimuccia scenografica di David Cameron – mantenere una sorta di unione monetaria con una Scozia indipendente, visto che al netto di Edimburgo in grado di detenere il 90% delle revenues del petrolio, il deficit di conto corrente del Regno Unito quest’anno andrebbe in area 7%, invece del 4,5% preventivato calcolando l’integrità dell’economia della Gran Bretagna.

Insomma, con il rischio di una sell-off sulla sterlina e la perdita degli introiti del petrolio per tamponare i gap del deficit di conto corrente (ciò che hanno fatto gli Usa negli ultimi cinque anni grazie al boom dello shale gas), di fatto è il Regno Unito ad aver maggiormente da perdere nel breve termine da un’indipendenza scozzese. C’è il forte rischio che se Edimburgo dirà addio al Regno Unito, quest’ultimo comincerà a pensare di fare lo stesso con l’Ue, visto che i capitali non si muoveranno più dal Nord del confine scozzese verso Sud, ma andranno fuori dal Regno Unito: proprio per la natura del ciclo economico anomalo che ha innescato, Londra ha un bisogno vorace di attrarre capitali e questo potrebbe diventare uno sforzo di un certo livello, soprattutto se i tassi cominceranno a salire e questa condizione di stress potrebbe farli lievitare in maniera più veloce del previsto e del gestibile, innescando una crisi in grande stile della sterlina, stile 1992.

Addirittura, per Ambrose Evans-Pritchard, «una vittoria del “Sì” potrebbe avere conseguenze impreviste, esattamente come gli eventi accaduti nell’Europa dell’Est nei tardi anni Ottanta, ribaltando l’asse su cui si basa l’Europa per la prima volta dal Trattato di Roma del 1957, con conseguenze davvero imprevedibili». E, sarà forse solo una combinazione, ma Londra appare proprio intenzionata a muoversi con largo anticipo verso un nuovo ordine che sta prendendo forma e che se non gestito con anticipo potrebbe mettere in crisi il motore della sua economia, ovvero quella City che garantisce un posto di lavoro su quattro tra operatori e indotto di servizi vari.

Venerdì scorso, infatti, il ministro delle Finanze britannico, George Osborne, ha annunciato un qualcosa che in molti hanno letto con una minaccia ma anche un grido d’aiuto verso l’alleato di sempre, gli Usa, affinché prendessero posizione contro l’indipendenza scozzese, cosa prontamente accaduta lunedì attraverso un portavoce della Casa Bianca: la Gran Bretagna sarà la prima nazione, eccetto ovviamente la Cina, a emettere bond denominati in renmibi al fine di finanziare le proprie riserve di valuta estera. Di più, lo stesso Osborne, stando a quanto riportato dall’agenzia Xinhua, avrebbe dichiarato che «questo è un momento storico e un’attestazione della fiducia britannica nel potenziale del renmibi di diventare la principale valuta di riserva globale».

Come avrete capito, qui sciovinismi e William Wallace vari c’entrano poco, il folklore di cornamuse e kilt è solo a favore di telecamere. In gioco quest’oggi in Scozia c’è molto ma molto di più.