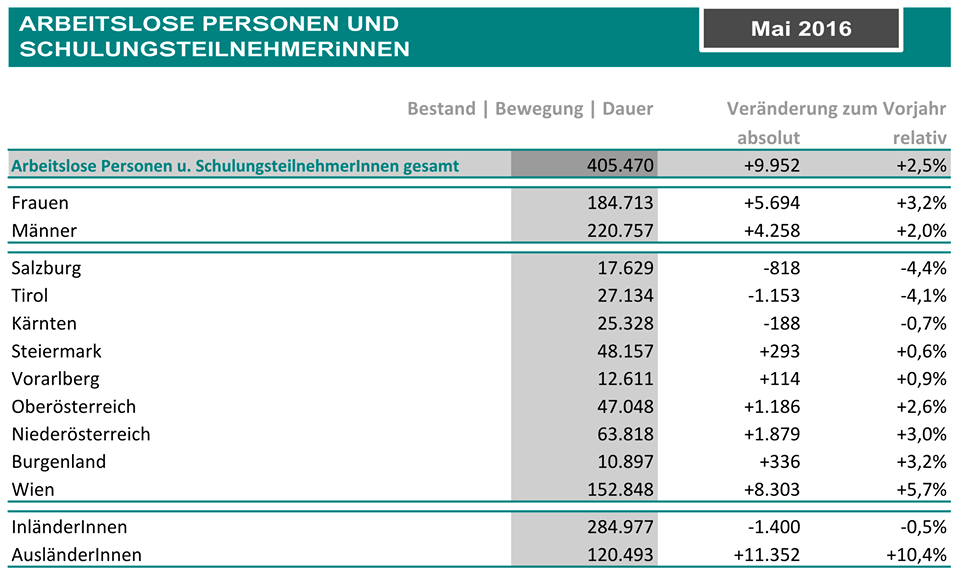

Riprova di quanto scrivevo ieri riguardo all’Europa del lavoro è l’Austria, in sé un Paese piccolo con circa 8,7 milioni di abitanti, ma proprio per questo che patisce più di altri squilibri demografici e instabilità sociale, tanto più quando la crisi comincia a erodere i margini di certezze su cui si aveva costruito la propria vita. La scorsa settimana sono usciti i dati relativi al mercato del lavoro e a maggio di quest’anno i disoccupati erano 405.570, +2,5% su base annua, con il dato della disoccupazione di lungo termine in serio aumento e la sola Vienna che ha visto i senza lavoro aumentare del 2,7% rispetto al maggio 2015.

La tabella ufficiale a fondo pagina mostra la dinamica, ma ci mostra anche altro, basta guardare le ultime due voci in basso: gli austriaci hanno visto un calo degli occupati di 1400 unità, -0,5%, mentre gli stranieri hanno registrato un +10,4%. Rubano il lavoro agli autoctoni?

La questione è differente e ha parecchio a che fare con quanto vi dicevo relativamente alla Germania e alla legge sull’integrazione: le scelte del governo di coalizione austriaco, infatti, facilitano l’assunzione di stranieri quando questi sono richiedenti asilo. In un momento di vacche grasse, questo potrebbe anche essere accettato, ma quando la crisi morde l’intera eurozona, allora certe dinamiche rischiano di andare fuori controllo. Ed è troppo facile ricorrere alla repressione, brandendo il manganello mediatico del politicamente corretto: la gente vuole risposte e comincia a non avere più pazienza nell’attenderle.

Mi ha molto colpito, in tal senso, un articolo apparso venerdì scorso su Repubblica, il quale dava conto del lavoro di due sociologi della Bicocca di Milano, Giovanna Fullin ed Emilio Reyneri, i quali hanno pubblicato sulla rivista Stato e Mercato del Mulino un articolo (“Mezzo secolo di primi lavori dei giovani. Per una storia del mercato del lavoro italiano”) che racconta come eravamo e come siamo diventati proprio attraverso la prima assunzione, dal dopoguerra a oggi. Un’indagine del tutto originale che esamina i primi lavori in cinque periodi diversi: la ricostruzione post-bellica, il miracolo economico, gli anni della rigidità delle regole sul lavoro, poi quelli che della “deregolamentazione strisciante” e, infine, quelli della precarietà.

Tra il 1945 e il 1958 quasi l’80% dei giovani cominciava a lavorare prima dei 20 e nessuno oltre i 29 anni, nel periodo dal 1998 al 2009 meno di un quarto dei giovani ha cominciato a lavorare prima dei 20 anni e quasi il 12% dai 30 ai 34. L’età media di inizio del lavoro è cresciuta da 17 anni fino a oltre 23 anni. È cresciuto anche il livello di istruzione. Se nel primo periodo i laureati erano poco più del 2%, nell’ultimo raggiungono quasi il 25%, mentre i giovani con la sola licenza elementare, che erano quasi il 63% nel primo periodo, nell’ultimo sono quasi scomparsi.

Poi, il dato che a mio avviso deve farci riflettere di più: per i giovani laureati è stato determinante lo sbocco nel pubblico impiego. Considerando tutti i giovani che hanno trovato il primo impiego nei diversi periodi, tra gli assunti nel settore pubblico la percentuale di laureati è stata del 33% contro poco più del 9% nel settore privato e del 21% nell’occupazione indipendente. Di più: dagli anni Sessanta a metà degli anni Ottanta ben oltre la metà dei laureati trova il primo impiego nel settore pubblico e tra le donne si supera il 60%, quote che scendono rispettivamente al 30% e al 20% dal 1985 al 1997. Ma ora che l’elefante pubblico non riesce più a creare occupazione, visto il debito alle stelle e la necessità di razionalizzare costi e organici, la nostra società come può attrezzarsi, visto che il settore privato è stato visto fino a ieri come il nemico della giustizia sociale? Quanto gap saremo chiamati a dover colmare, come italiani, rispetto ad altri Paesi, dove lo Stato era soggetto attivo ma in ottica sussidiaria e non egemone e materna?

Conviene pensarci, anche in ottica di sostenibilità del sistema, perché se è vero che leggi come la Fornero costringono la gente a stare più a lungo sul posto di lavoro, inibendo o rallentando il turnover generazionale, c’è anche la spesa pensionistica con cui fare i conti. Proprio l’altro giorno abbiamo scoperto che le pensioni erogate dall’Inps ai dipendenti pubblici al primo gennaio 2016 sono 2,8 milioni, per un importo complessivo annuo di 66,3 miliardi di euro e un importo medio mensile pari a 1.795 euro. Rispetto all’anno scorso, poi, si registra un incremento nel numero delle pensioni (+0,8%) e negli importi annui in pagamento a inizio anno, cresciuti del 2,1% rispetto ai 65 miliardi del 2015. I dati emergono dall’Osservatorio della Gestione Dipendenti Pubblici, pubblicato sul sito istituzionale dell’Inps, il quale ci dice anche che la distribuzione delle pensioni degli ex dipendenti pubblici per categoria e classi di importo mensile mette in evidenza che circa il 18,2% delle pensioni pubbliche ha un importo mensile inferiore ai 1.000 euro, il 51,3% tra mille e 2mila euro e il 22,8% di importo tra 2mila e 3mila euro e solo il 7,8% ha un importo dai 3mila euro mensili lordi in su.

Cifre sostenibili? Uno studio Eurispes del 2014 mostra come la spesa per il pubblico impiego in Italia pesi per l’11,1% del Pil e come nel nostro Paese si contino 58 impiegati nella Pubblica amministrazione ogni mille abitanti, ai livelli della Germania (54), mentre in Svezia sono 135. L’Italia risulta l’unico Paese in cui negli ultimi dieci anni il numero dei dipendenti pubblici si è ridotto: -4,7%, mentre nel resto d’Europa gli addetti nel pubblico impiego sono cresciuti, soprattutto in Irlanda e in Spagna dove si è registrato un aumento rispettivamente del 36,1% e del 29,6%. Altri paesi mostrano incrementi vicini al 10% (Regno Unito 9,5% e Belgio 12,8%) e, infine, un altro gruppo di Paesi mostra un trend crescente ma contenuto (in Francia del 5,1%, in Germania del 2,5%, nei Paesi Bassi del 3,1%).

I Paesi nei quali la spesa per il pubblico impiego grava maggiormente sul Pil sono la Danimarca, con un rapporto del 19,2% sul Pil, seguita dalla Svezia (14,4%), dalla Finlandia (14,4%), dalla Francia (13,4%), dal Belgio (12,6%), dalla Spagna (11,9%), dal Regno Unito (11,5%), dall’Italia (11,1%), dall’Austria (9,7%), dai Paesi Bassi (10%), e per finire dalla Germania con il 7,9 per cento. La situazione italiana pare quindi perfettamente in linea con la media europea. Dove sta lo squilibrio?

Il vero problema in Italia non è il numero dei dipendenti pubblici, ma dei dirigenti, un rapporto che in alcuni casi può anche essere di uno a dieci e con stipendi che vedono questi manager, come nel caso delle Asl, poter arrivare a guadagnare il doppio del presidente della Repubblica. Ma si sa, certi privilegi non si possono toccare.

Infine, tornando allo studio dei due docenti della Bicocca, la precarietà. Se si confronta il lavoro stabile con quello precario emerge una U rovesciata: con l’occupazione stabile che raggiunge il suo massimo negli anni del miracolo economico e quelli cosiddetti della rigidità (il 63%) e scende fino al 44% nella stagione della flessibilità. I lavori para-subordinati hanno superato il 3% dei primi lavori dei giovani e addirittura il 10% in tre settori ad alta intensità di laureati: istruzione, pubblica amministrazione, servizi culturali e alla persona.

Quale sarà il primo lavoro dopo la rivoluzione digitale? Potrebbe non esserci, sul medio-lungo termine, perché il digitale è già realtà conclamata ma si affaccia la robotica. Il South China Morning Post ha infatti pubblicato la scorsa settimana la notizia che il principale fornitore di Apple e Samsung, Foxconn, ha appena licenziato 60mila operai dalla sua fabbrica di Kunshan, nella provincia dello Jiangsu. Kunshan è la prima contea della Cina, con un reddito pro capite di 4mila dollari e la maggiore crescita economica per sette anni consecutivi. La fabbrica della Foxconn ha ridotto i suoi dipendenti da 110mila a 50mila, introducendo al loro posto dei robot. Almeno altre 600 aziende del Kushan stanno pianificando di fare lo stesso. Kushan ha una popolazione di 2.5 milioni di abitanti, di cui due terzi sono immigrati (interni, non africani o medio orientali), il che significa che i licenziamenti saranno economicamente significativi per la popolazione (solo gli operai licenziati dalla Foxconn rappresentano il 2% circa della popolazione). Recentemente, poi, anche un ex direttore esecutivo di Mc Donald’s, Ed Rensi, ha dichiarato a Fox Business che con il prospettato aumento della paga minima a 15 dollari l’ora negli Usa, diverrebbe interessante per le aziende l’introduzione di robot: «Costa meno comprare un braccio robotico a 35mila dollari rispetto ad assumere un impiegato che riceva 15 dollari all’ora per impacchettare patatine fritte».

Cos’è oggi il lavoro? Sarebbe il caso di cominciare a ragionarci seriamente, perché se una pietra fondante della società occidentale comincia a erodersi giorno dopo giorno, allora rischia di crollare l’intera impalcatura. Con i costi a livello sociale che già stiamo cominciando a pagare, qui come in Francia come negli Usa.

(2- fine)