Prima di tutto, buon Natale a tutti voi e ai vostri cari. Secondo, bando alle smancerie ed entriamo nel vivo, visto che la situazione sta peggiorando rapidamente. E a vista d’occhio. Ma, altrettanto in fretta, chi di dovere ha approntato le sue contromosse. Guardate Donald Trump, per esempio. Appena l’economia e la sua appendice da casinò, ovvero Wall Street, hanno smesso di essere materiale da propaganda, ha immediatamente virato altrove. È tornato sul classico: l’isolazionismo forza quattro, l’America first all’ennesima potenza. Non a caso, la battaglia campale è immediatamente ripiegata su quello che ha rappresentato la punta di diamante della campagna elettorale del 2016, ovvero il muro anti-clandestini al confine con il Messico.

Ve ne eravate dimenticati, vero? Poco male, lo aveva fatto anche il Presidente, impegnato com’era a inventarsi allarmi nucleari con la Corea del Nord (sparita del tutto dai radar, ma, state certi, pronta a rientrare in gioco alla bisogna), baruffe con Cina e Russia a, soprattutto, a twittare tutto il giorno sui numeri record dell’occupazione e degli indici di Borsa. Poi, con i tonfi di Wall Street del mese di ottobre e l’approssimarsi del voto di mid-term di inizio novembre, ecco che una primo deja vù era tornato in campo: la carovana di migranti partita dal Guatemala e divenuta immediatamente l’emergenza nazionale numero uno. Tutto questo, mentre contemporaneamente i bond di General Electrics crollavano e venivano trattati sul mercato come junk, nonostante le tre sorelle del rating avessero letteralmente regalato all’azienda l’investment grade a fronte di 116 miliardi di debito consolidato e General Motors si preparava a dare il ben servito a qualche migliaio di dipendenti, operai e colletti bianchi.

La situazione necessitava un salto di qualità. Ed ecco il muro contro muro, mai come adesso questa metafora calza a pennello, con i Democratici in sede di discussione del Bilancio, passato indenne alla Camera, ma, di fatto, bocciato al Senato. Il motivo? L’assenza nel Budget dei 5,7 miliardi di dollari necessari appunto alla costruzione del muro con il Messico, motivo per cui Donald Trump non ha firmato e ha fatto scattare lo shutdown. Ed ecco la parola chiave di fine anno, ripetuta a macchinetta da tutti i tg e rilanciata in prima pagina da tutti i quotidiani, quasi l’America fosse sull’orlo della tragedia.

Cos’è, in realtà, lo shutdown, scattato ufficialmente alle 6 del mattino ora italiana del 22 dicembre scorso? Di fatto, il blocco parziale delle attività federali, una sorta di esercizio provvisorio che in pratica e nel breve termine ha come unica conseguenza il fatto che 400mila dipendenti pubblici continueranno a lavorare senza essere pagati (ma lo saranno in seguito, non perderanno affatto i loro diritti retributivi relativi al periodo di “chiusura”), mentre per altri 200mila è scattato il congedo forzato (e anch’essi torneranno automaticamente in servizio, nessuno resterà a casa). Attenzione quindi a caricare di significati eccessivi ciò che, in realtà, per ora è solo un atto simbolico o poco più. Quello appena iniziato è infatti il 21mo shutdown negli ultimi 40 anni e l’eventuale rilievo di drammaticità dipenderà unicamente dalla durata, la quale di fatto può portare a un danno economico conclamato per il Pil del Paese. Ma, come avrete letto, già entro questa settimana si potrebbe arrivare a un compromesso sulla proposta avanzata dalla Casa Bianca di uno stanziamento da 2,5 miliardi di dollari e, comunque, i contatti fra le parti non si sono mai interrotti del tutto.

Insomma, nessun baratro all’orizzonte. Tanto più che a oggi il campione del mondo in tal senso resta quel celebrato esempio di buon governo di Bill Clinton, con un blocco dell’attività federale durato 21 giorni, dal 16 dicembre 1995 al 5 gennaio 1996. Secondo Jimmy Carter con 17 giorni e terzo Barack Obama con 16: insomma, tutti Democratici finora sui tre gradini del podio. Qualcuno scatenò allarmi apocalittici? No, per il semplice fatto che la stampa era amica e che, soprattutto, l’accaduto garantiva l’occasione per criminalizzare l’atteggiamento di ostruzionismo cieco, bieco, guerrafondaio, razzista e chi più ne ha, più ne metta, dei Repubblicani. Propaganda, insomma. Anche perché, alla luce di uno shutdown di media ogni due anni, l’America non è certo andata in default, nel frattempo. Certo, in compenso, stava facendo andare in default tutto il mondo una decina di anni fa con i suoi giochini con i subprime. Ma questa è un’altra storia. Una storia che va silenziata, appunto, gettando in pasto all’opinione pubblica altre e più sanguinolenti emergenze (vi ricorda una schema consolidato anche qui, per caso?), come frotte di clandestini pronte ad assaltare i confini della Patria. Alla vigilia del mid-term, d’altronde, ha funzionato, nonostante la carovana fosse distante ancora centinaia di chilometri dal confine texano.

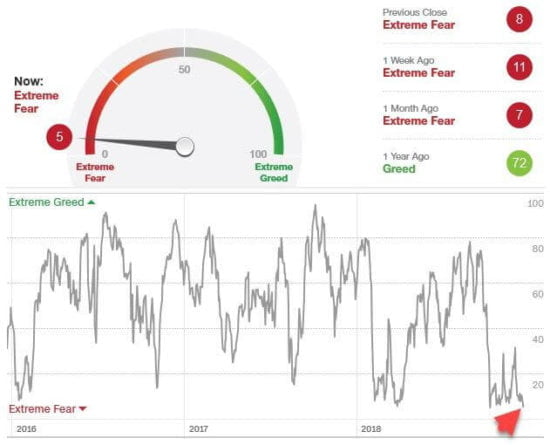

E perché va silenziata? Perché, potenzialmente, potrebbe ripetersi. A breve. E anche in tono maggiore del 2008. Guardate questi due grafici e comincerete a entrare nel mood giusto per capire. Il primo ci mostra il Fear&Greed Index della CNN, il quale soltanto venerdì scorso ha toccato quota 5. Il minimo storico, ovvero il massimo della paura come sentimento prevalente sul mercato. Come vedete, esattamente un anno fa lo stesso indicatore era a quota 72, a ridosso dell’area di estrema avidità, quindi sentimento ultra-ottimistico per gli investimenti. E guardate l’ultimo tratto di schema grafico: un picco al rialzo dopo i tonfi di ottobre, speranza di un rally e poi lo strapiombo, dopo mesi e mesi di ottimismo a oltranza.

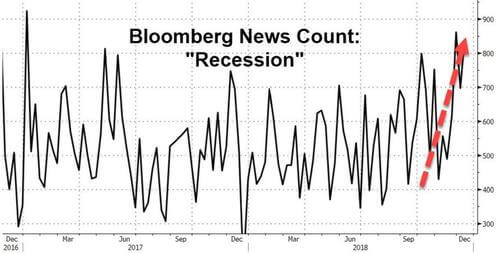

Il secondo è paradossalmente ancora più interessante, dal nostro punto di vista. Ci mostra la ricorrenza della parola “recessione” nei servizi pubblicati da Bloomberg sui suoi terminali. Attualmente siamo ai massimi dalla prima settimana del 2017. Non so se avete visto il film Fight club ma la logica è la stessa: qual era infatti la prima regola del Fight club? Non nominare mai il Fight club. Si chiama profezia auto-avverante. O, nel nostro caso, qualcosa che somiglia molto al condizionamento mentale. Come siamo passati dall’ottimismo a oltranza di inizio autunno a questo pessimismo cosmico? Come siamo passati dalla ripresa globale alla recessione globale, nel tempo in cui le foglie sono stinte e cadute dagli alberi? Perché hanno voluto imporcelo a livello mentale: è una forma mentis, prima che un dato di fatto.

Intendiamoci, i motivi per essere preoccupati ci sono – e ve li sto mettendo in fila da qualche trimestre, ormai, mano a mano che si dipanavano -, ma vi invito a ragionare su un fatto. Stando a un recente sondaggio della stessa Bloomberg, la maggioranza degli economisti interpellati al riguardo ha dato le possibilità di una recessione negli Usa per il 2019 al 15%, nell’eurozona al 18%, nel Regno Unito travagliato del Brexit al 20% e nel Giappone del Qe perenne che non sortisce risultati efficaci solo al 30%. Diciamo che non c’è tutta questa possibilità reale, almeno stando agli economisti. E cosa ci dice allora quella citazione continua e di massa della parola “recessione”?

Tre possibili cose, più o meno antitetiche fra loro. Primo, le preoccupazioni per quello scenario sono sopravvalutate, forse per eccesso di cautela. Secondo, la gente non crede più agli economisti e alle loro previsioni, viste le cantonate prese dal 2007 in poi. Terzo, ci stanno preparando all’evenienza piano piano, un po’ alla volta, come una dose di virus che viene inoculata nel corpo per funzionare a mo’ di vaccino, quando ce ne sarà la necessità. Ci stanno, appunto, condizionando. Lo stesso identico procedimento che hanno usato per almeno 18 mesi in senso opposto, ovvero facendo credere alla massa che la ripresa fosse non solo globale ma sostenuta, sostenibile e addirittura sincronizzata, in un mondo totalmente interconnesso dalla finanza.

Era così all’epoca? No, affatto. Siamo alle soglie della recessione, ora? No, se intendiamo per recessione la definizione economica che si offre a quello scenario macro conclamato. C’è però un problema: siamo alle soglie di una crisi finanziaria stile 2008. E occorre quindi parare il colpo senza però far andare la gente nel panico. E la parola “recessione” fa si paura, ma dà l’idea di un treno costretto a rallentare un po’, un intoppo passeggero. Il termine “crisi finanziaria”, invece, fa pensare al 1929, ai subprime, a Lehman Brothers, alle chiusure di Borsa a -5%. Soprattutto, alla gente che esce dai palazzi con gli scatoloni in mano. Non si può, troppo drastico. Troppo a rischio, soprattutto. Occorre preparare con calma, come un bravo medico che crea le condizioni migliori possibili per comunicare una brutta diagnosi.

Quale? Guardate questo grafico: ci mostra come dal picco del gennaio scorso, la capitalizzazione di mercato bruciata a livello mondiale sia stata pari a 18 triliardi di dollari. Avete letto bene. Ma lo avete letto qui, non sui quotidiani in prima pagina. E non lo avete sentito nemmeno come prima notizia del telegiornale. Mai, nemmeno una volta. E sapete cosa c’è di peggio? Che 6,5 di quei triliardi sono stati bruciati da quando è in vita la cosiddetta “tregua” del G20 fra Stati Uniti e Cina, sancita a fine novembre a Buenos Aires. Alla faccia della tregua che doveva salvare il mondo dalla catastrofe! Nel frattempo, il Nasdaq delle mitiche azioni Faang è in territorio dell’Orso conclamato (-20% dai massimi a 52 settimane) e Dow Jones e Standard&Poor’s 500 stanno per raggiungerlo, rispettivamente a -16% e -17% dai massimi. Tutto in poche settimane, tutto senza fare – di fatto – notizia.

(1- continua)