Per carità, l’allarme questa volta sarà sicuramente reale e imminente. E il grado di pericolo potenziale, sicuramente alto. Dopo quanto accaduto a Strasburgo, poi. Però, signori miei, che coincidenza ulteriore! Mentre il Governo è nel marasma più totale e già agita la questione migranti come un drappo rosso davanti al toro dell’opinione pubblica per distrarla dai criteri attuativi sul reddito di cittadinanza e di quota 100, oltre all’imbarazzante caso Carige in casa 5 Stelle, ecco che il sempreverde della distrazione di massa torna a fare capolino: l’allarme terrorismo. Una bel blitz contro reclutatori nel nostro Paese, oltretutto direttamente legato alla tratta di esseri umani dal Nord Africa e con tanto di pentito che confermerebbe il rischio di “un esercito di kamikaze” pronto a invadere l’Italia.

Accidenti, stavolta con gli allarmi non sono stati a lesinare, sono andati proprio giù con il mestolone da mensa della caserma all’ora del rancio. Ma sicuramente sono io che penso male, sono io il prevenuto e l’allarme è assolutamente casuale nella tempistica e drammaticamente reale nei contenuti. Però, cari lettori, occorre tenere le antenne dritte, perché di cortine fumogene se ne stanno alzando molte in queste ore di tensione palpabile ma dissimulata dalla speranza nei negoziati fra Usa e Cina e dalla retromarcia della Fed, entrambi elementi in grado per ora di calmare i mercati. Ovunque, in Europa, una densa nube di disinformazione e dissimulazione sta oscurando l’orizzonte.

Partiamo dal Regno Unito, ad esempio, dove martedì prossimo il Parlamento di Westminster sarà chiamato a pronunciarsi sull’accordo relativo al Brexit concordato da Theresa May con le autorità europee. Al riguardo, segnatevi questo nome: Yvette Cooper. Perché questa sconosciuta deputata laburista potrebbe, presto, diventare una madre della patria e unire il suo nome a quello dei grandi nell’empireo del Commonwealth, come Winston Churchill o Margaret Thatcher. Il motivo? Martedì sera, proprio la House of Commons del Parlamento britannico ha votato e approvato un emendamento a suo nome alla Legge di bilancio, sostanziatosi in un testa a testa: alla fine, i sì hanno prevalso per 303 a 296. Fondamentali per raggiungere il risultato, i 20 voti di altrettanti membri del Partito conservatore che hanno votato in modo contrario al governo che sostengono (e che ha presentato la Finanziaria in questione). E non si è trattato di peones parlamentari, ma di ex membri dell’esecutivo come Michael Fallon, Justine Greening, Dominic Grieve, Ken Clarke e Sir Oliver Letwinwere. Insomma, pezzi da novanta che hanno ceduto alla più classica delle dinamiche bipartisan.

E cosa prevede quell’emendamento? E, soprattutto, cos’ha a che fare con il voto sul Brexit del 15 gennaio prossimo? È presto detto: incardina nella Legge finanziaria il divieto per l’esecutivo di Theresa May di alzare le tasse per coprire i costi di un eventuale addio No deal all’Unione europea, in caso di voto negativo sull’accordo raggiunto con la Commissione Ue. Di fatto, un colpo mortale. O, dipende dal punto di osservazione, una mossa strategica geniale. Quel voto, infatti, taglia le gambe sul nascere all’ipotesi che stava prendendo sempre più piede nell’ala oltranzista dei Brexiters conservatori, capitanata dal solito Boris Johnson, di giungere a un addio non concordato, una rottura in piena regola, il trionfo della teoria del caos e del “tanto peggio, tanto meglio”. Perché, infatti, se si scegliesse quella strada, legalmente non si potrebbero reperire o stanziare extra-fondi per finanziarne i provvedimenti di emergenza necessari ad evitare proprio il caos totale. Occorrerebbe, di fatto, stornare quelli già presenti nella Finanziaria già approvata da Westiminster e, in questo modo, toglierli a materie e capitoli di spesa sensibili come welfare, pensioni, sanità e servizi al pubblico. Di fatto, suscitando una quasi certa ondata di ribellione popolare che potrebbe costare molto cara al governo May. Forse, addirittura la sua caduta anticipata. E a furor di popolo.

Perché possibile scelta strategica, quindi? Perché se da un lato l’ok a quell’emendamento facilita il lavoro di persuasione interna nei confronti del fronte ribelle da parte della May, mettendo gli oltranzisti alla Johnson all’angolo e scaricando sulle loro spalle l’intero peso di un salto nel buio simile, dall’altro – in caso di fallimento della moral suasion della premier e di bocciatura dell’accordo il 15 gennaio – spalanca la strada alla possibile caduta del governo e al ritorno alla urne. Quindi, al rinvio per ragioni di interesse nazionale della data del 29 marzo prossimo per l’addio ufficiale all’Ue. E, raggiunto quell’obiettivo, diverrebbe pietra fondativa e atto prodromico per un secondo referendum, il quale vedrebbe quasi certamente vincente il fronte del Remain. Punto e a capo, come da copione. Peccato che giornali e tv italiane non abbiamo riferito con una certa enfasi questa notizia, visto che potrebbe potenzialmente cambiare i destini dell’Unione europea. Non vi pare?

E cosa dire della Francia, sempre più arrabbiata con il ministro Di Maio per il suo incauto endorsement dei gilet gialli? Sapete infatti cosa ha comunicato al Paese, nel corso di un’intervista a TF1 lunedì sera, il primo ministro Edouard Philippe? No, non il ritiro dell’ambasciatore in Italia come reazione al post sul Blog delle Stelle, qualcosa di più serio e che rientra in pieno nella strana strategia in atto di cui vi parlavo nel mio articolo di lunedì. Il Governo francese, infatti, come diretta reazione alle violenze di piazza di sabato scorso, starebbe lavorando a una legge ad hoc che metta fuori legge ogni tipo di manifestazione pubblica non concordata preventivamente in ogni dettaglio con l’autorità: un provvedimento così drastico che qualcuno, in Francia, già parla di scenario da legge marziale, visto che già oggi esiste una legge ordinaria che vieta le proteste non autorizzate. Il tutto, mentre la polizia sta già da tempo fermando e arrestando sommariamente chiunque indossi un gilet giallo nei giorni deputati alle manifestazioni.

E attenzione, mai casseurs, mai spaccatutto: nelle maglie di flic e gendarmi finiscono sempre normali cittadini che protestano o vogliono mostrare pacificamente e democraticamente la loro solidarietà alle lotte della stragrande maggioranza del movimento. Quella, per capirci, che non lavora per conto terzi e non ha secondi fini, magari in vista delle europee. Philippe ha detto chiaro e tondo che il governo supporterà «una nuova legge tesa a punire chi non rispetta le condizioni legali richieste per indire una protesta, chi partecipa a dimostrazioni non autorizzate e che si presenta in piazza travisato o con il volto anche solo parzialmente coperto. Dovranno essere i violenti a pagare i danni causati nel corso dei disordini, non i contribuenti francesi. Insomma, pagheranno proprio coloro i quali dicono che le istituzioni repubblicane non avranno l’ultima parola». Et voilà, applausi – giustamente – dell’opinione pubblica indignata e spaventata e una bella tagliola sulla libertà di espressione e manifestazione, in vista di quella che sarà un’infuocata campagna elettorale per le Europee di maggio. La quale, attenzione, una volta approvata, avrà ampia discrezionalità, come ci mostrano gli esempi di applicazione “allegra” del Patriot Act negli Usa dopo l’11 settembre, tanto per citare un Paese democratico e non la Turchia o l’Ucraina con le loro leggi speciali. Chi ci ha guadagnato, quindi, dagli scontri e dell’alzata d’ingegno della ruspa contro il portone d’ingresso di un ministero, a vostro modo di vedere?

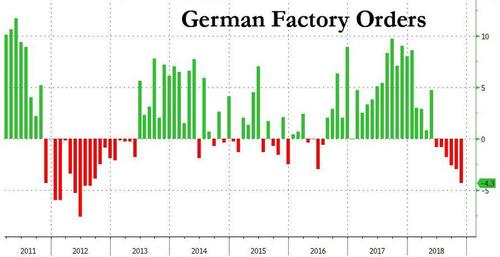

Infine, la Germania. E non mi riferisco al brutale pestaggio di un dirigente di Alternatve fur Deutschland a Brema, cui invio i miei auguri di pronta e totale guarigione e la mia totale solidarietà umana. No, parlo di qualcosa di più strutturale e paradossalmente pericoloso anche del ritorno della violenza politica in quella che è stata la patria della Rote Armee Fraktion di Ulrike Meinhof e Andreas Baader. Parlo di questo, ovvero della conferma della crisi sistemica e conclamata in cui si trova l’economia di quella che fino all’estate scorsa era considerata la locomotiva dell’eurozona e della sua ripresa da record: l’attività industriale tedesca è calata a novembre ai livelli minimi dal 2009.

I grafici parlano chiaro: la produzione è calata per il terzo mese consecutivo, dell’1,9% su base mensile e del 4,9% su base annua, mentre i nuovi ordinativi hanno registrato un calo dell’1% rispetto al dato di ottobre e del 4,3% su base annua, quest’ultima lettura che risulta essere la peggiore da sei anni a questa parte. E come ha reagito la Borsa tedesca martedì alla notizia? Il Dax è andato in rally, proseguendo i rialzi anche ieri. E il Bund? Dopo un rialzo del rendimento sull’onda della conferma del dato, ha immediatamente pareggiato il calo di prezzo, restando ai minimi storici da almeno due anni a questa parte: tutti vogliono Bund, beni rifugio per antonomasia. Il tutto, alla luce delle parole di Mario Draghi durante la conferenza stampa seguita al board Bce di dicembre, ovvero che l’economia dell’eurozona mostrava comunque un momentum abbastanza forte e sostenuto da giustificare la fine degli acquisti del Qe. Davvero?

E attenzione, perché se anche l’economia tedesca riuscirà nel proverbiale colpo di reni di evitare un ingresso anticipato in recessione, rimbalzando ovvero con il dato industriale di dicembre, c’è comunque l’altissima probabilità che anche il quarto trimestre 2018, preso nel suo complesso, mostri una contrazione ufficiale. Questo perché il calo registrato è tale da giustificare un impatto sistemico sul Pil e spingere così l’economia teutonica verso una nuova contrazione strutturale. A vostro modo di vedere, Mario Draghi è ancora convinto delle sue parole dello scorso dicembre? Non sarà che quella reazione “bizzarra” del Dax e del Bund alla notizia ferale di un crollo della produzione industriale rientri a pieno nella perversa dinamica post-2008 del bad news is good news, ovvero se le cose vanno male, la Bce dovrà fare qualcosa? Si comincerà con aste di rifinanziamento a lungo termine per le banche dell’eurozona, magari già a marzo/aprile? Non mi stupirebbe. Affatto.

Certo, dopo l’uscita molto morbida dal Qe, servirebbe un casus belli altrettanto serio delle rinnovate tensioni globali per gli orizzonti recessivi innescati da Fed e disputa sui dazi Usa-Cina. E se i colloqui di Pechino portassero solo parole, auspici, promesse, atti di buona volontà ma niente fatti nel comunicato atteso per stamattina e la deadline della tregua su nuove tariffe sancita a dicembre da Donald Trump e Xi Jinping al G20 divenisse il nuovo spauracchio mondiale, la nuova clessidra della paura finanziaria, come reagirebbero i mercati? Sta succedendo di tutto, sotto il pelo dell’acqua. E, temo, prima o poi una collisione sarà inevitabile. Ma per salvarci di nuovo in grande stile, alla fine sarà quasi auspicata.