Il caso di Giulia Sarti, deputata 5 Stelle finita suo malgrado nella bufera per una storia pecoreccia di foto e video osé, è lo specchio dei nostri tempi malati. Un disgustoso tritacarne mediatico, un misto di voyeurismo politico e ricatti da scadente noir di provincia. Vi siete chiesti, però, perché sia saltato fuori proprio adesso? Oltretutto, almeno stando a quanto sappiamo ufficialmente, per scatti e immagini vecchi, roba che i soliti guardoni travestiti da giornalisti hanno già analizzato approfonditamente in passato. Certo, una legge non scritta del giornalismo dice che “non c’è nulla di più inedito dell’edito”, ma non saremo forse di fronte a un messaggio in codice? Soprattutto dopo l’indiscrezione in base alla quale la stessa Sarti, dopo il primo furto di dati, avrebbe disseminato casa sua di telecamere: come dire, potrebbe esserci molto altro in attesa di uscire. Magari, conversazioni politiche e non nuove immagini a luci più o meno rosse. Roba che può far perdere consenso. O, magari, anche cadere un governo, già non stabilissimo di suo. Chissà. Una cosa è certa: l’acme del caso Sarti ha coinciso con quello relativo al caso ben più serio e con rilevanza internazionale del memorandum fra Italia e Cina sulla cosiddetta “Nuova Via della Seta“. E al centro del dibattito e delle preoccupazioni di Usa e Ue, non a caso, c’è la vicenda 5G e, più in generale, il nodo delle infrastrutture strategiche e di sicurezza. Telecomunicazioni in testa.

C’è il caso Huawei, accusata di spionaggio industriale e militare per conto di Pechino ai più alti livelli globali. Insomma, c’è la possibilità che questa volta la questione non riguardi pruderie legata all’intimità dell’onorevole Sarti o a eventuali segreti inconfessabili in casa 5 Stelle, magari sulla questione rimborsi: il segnale potrebbe essere di livello più alto. Sia per il contenuto, sia per il mittente. Sia, soprattutto, per il destinatario. Dissimulato e deformato, come al solito, attraverso il prisma più innocuo e mediatico dello scandalo sessuale e della tutela della privacy. Un classico che torna in auge, in tempi di lotta per le tecnologie, big data e controllo dell’informazione fra grandi potenze. Vedremo. Una cosa, a mio avviso è già certa, riguardo la liasion Italia-Cina e la sua sospetta accelerazione, dopo anni di disinteresse di Pechino verso una partnership più stretta con il nostro Paese: il Dragone sa che siamo economicamente alla canna del gas e punta a sfruttare quella che possiamo definire la “geopolitica della disperazione”. Ovvero, accettare qualsiasi azzardo pur di trovare un finanziatore e, soprattutto, un acquirente di ultima istanza del nostro debito pubblico.

Il ministro Tria ci provò durante il suo viaggio a Shanghai della scorsa estate e la risposta fu chiara, ancorché ammantata di diplomazia: i nostri acquisti di Btp hanno un prezzo politico, siete disposti a pagarlo? All’epoca si propese per il no. Oggi, invece, anche per tamponare la fuga in avanti nei sondaggi della Lega e portare fieno in cascina prima dell’autunno, occorre agire. Anche prendendosi dei rischi. Grossi. E non mi riferisco alle eventuali ritorsioni Usa, bensì al fatto che basta andare al porto di Napoli per chiedere come lavorano i cinesi, quando entrano in partnership. Lo sanno a MSC, gruppo leader della croceristica, la quale avendo le spalle larghe ha saputo resistere alla strategia del Dragone all’intero del consorzio di joint-venture in cui è presente nel capoluogo partenopeo: ovvero, entrare in punta di piedi nel capitale ma carico di contanti. E poi, strangolarti e prenderti in ostaggio a colpi di aumenti di capitale. O riesci a tenere loro testa – e servono mezzi – o sul medio periodo ti comprano o ti mettono in minoranza, forti della liquidità dello Stato cinese, alla faccia delle normative europee che saranno rispettate nel memorandum.

Ora, torniamo un attimo al concetto strettamente correlato e che mi preme maggiormente, ovvero quello della “geopolitica della disperazione”. La scorsa settimana, nel silenzio generale dovuto alla pantomima del Brexit spalmata su tre giorni, Bloomberg pubblicava un articolo apparentemente innocuo, ma che tale non era. Ne riassumo il senso: in completa antitesi con quanto fatto finora e con quanto si ritiene rituale nel modus operandi di una Banca centrale, il nuovo programma di aste di rifinanziamento a lungo termine per gli istituti di credito dell’eurozona annunciato lo scorso 7 marzo da Mario Draghi è ancora oggi avvolto dal mistero, almeno per quanto riguardo i dettagli. In primis, gli interessi da pagare per ottenere denaro, la platea del collaterale e il calcolo del massimale ottenibile.

Nel suo articolo, l’agenzia finanziaria dice chiaro e tondo che il nuovo bazooka della Bce “rischia di rimanere di fatto segreto per mesi”. Potenzialmente, fino a settembre, quando partiranno le aste. Come mai? Lo stesso giorno, il 12 marzo, il membro del board della stessa Bce ed economista fra i più ascoltati, Peter Praet, dava vita a un domanda e risposta sull’account Twitter dell’Eurotower e, fermi tutti, scoperchiava il vaso di Pandora. Ovviamente, nel silenzio generale dei media. Italiani però, perché in Germania quanto ha risposto a un interlocutore (italiano, oltretutto) ha fatto molto rumore, soprattutto su Die Welt.

La domanda numero 20 – vi evito la rottura di scorrerle tutte – appare semplice ma infida allo stesso tempo. Chiede il signor Gianluca Nervegna: “Da dove avete preso il denaro per il Qe?”. Risposta di Preat: “Come Banca centrale, possiamo creare moneta per comprare assets”. Apriti cielo. Non a caso, il primo a reagire alla risposta è l’onorevole Claudio Borghi dal suo account Twitter, con un sarcastico “Oh davvero?”. Qualcosa alla Bce sta andando fuori giri, per caso? Prima si annuncia un programma di aste di rifinanziamento senza fornire particolari – i quali possono fare la differenza riguardo la sua stessa efficacia, visto che le condizioni determinano anche il grado di partecipazione e quindi la potenzialità di finanziamento delle banche europee -, poi un membro del board ammette candidamente che la Bce, lungi dal limitarsi alla salvaguardia e la stabilità dei prezzi, crea denaro dal nulla per comprare assets, quasi fosse una Bank of Japan qualsiasi. E, infine, venerdì scorso Bloomberg salta fuori con un altro articolo-trappola dedicato alla Bce, di fatto un atto d’accusa – ancorché velato e garbato – verso la decisione di Mario Draghi di boccare i tassi a zero non fino all’estate ma fino a fine anno, di fatto ipotecando il primo atto del suo successore e legandogli le mani. Per Bloomberg, si vuole evitare un “effetto Trichet”, ovvero un incauto primo aumento dei tassi – magari su pressione tedesca, a causa del continuo e ormai sistematico calo della profittabilità bancaria – che mandi completamente fuori giri l’economia dell’eurozona, proprio con il rischio recessivo globale alle porte.

Cosa sta succedendo? Una prima, indiretta risposta l’ha offerta sempre venerdì il principale quotidiano belga, Le Soir, in un articolo dai toni parecchio allarmati: Bnp Paribas ha comunicato che entro il 2021 chiuderà 267 delle 678 filiali nel Paese, lasciando a casa qualcosa come oltre 2.200 lavoratori. Motivo? Digitalizzazione. Almeno formalmente. Perché stiamo parlando della chiusura di un terzo delle filiali, qualcosa che ha le sembianze di un piano di taglio dei costi a dir poco draconiano. Qualcosa che puzza molto di necessità stringenti, di conti che non tornano. Ed eccoci all’Italia e al mio timore, vista l’accelerazione del fidanzamento con la Cina e l’intervento forza quattro della Banca Asiatica per gli Investimenti, veicoli solitamente non messo in campo per operazioni di partnership ordinarie. A fungere da cinghia di trasmissione fra panico latente alla Bce e “geopolitica della disperazione” italiana ci pensano questi due grafici, appena pubblicati da Jefferies nel suo ultimo report riguardante l’eurozona.

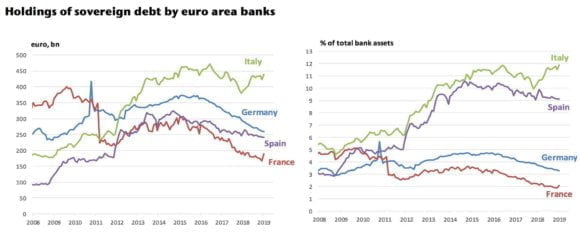

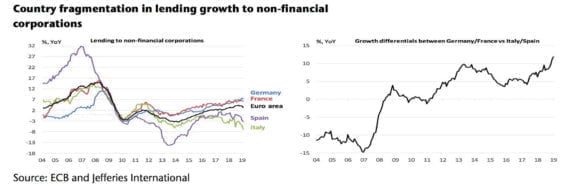

E c’è poco da stare allegri, perché siamo già oggi in modalità di conclamata Europa “a due velocità”. Il primo grafico ci mostra la differenza di impiego dei capitali da parte delle banche europee in fatto di acquisto e detenzione di titoli di Stato: quelle tedesche, ad esempio, nel 2018 hanno scaricato carta sovrana per un controvalore di 100 miliardi di euro, portando la percentuale di detenzione rispetto agli assets totali solo al 3,2%. In Italia, come si vede, il più volte citato doom loop non solo è vivo e vegeto, ma ormai qualcosa di strutturale: le nostre banche sono prestatori di ultima istanza del Tesoro, occorre parlare chiaro. Come, d’altronde, ha fatto – un po’ tardivamente – il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, proprio a poche ore dall’annuncio di nuove Tltro da parte della Bce. Cosa faranno, ora? Continueranno a comprare, operando in tandem con l’Eurotower e il suo piano di reinvestimento dei titoli in portafoglio, di fatto il vero scudo anti-spread che ci vede tranquillamente a quota 240, nonostante dati macro tutt’altro che da applausi? Il secondo grafico, purtroppo, ci offre la risposta: lo spread nel livello di prestiti erogati alle imprese non finanziarie da parte delle banche tedesche e francesi rispetto a quelle italiane e spagnole giovedì scorso ha toccato il suo massimo record.

Significa che mentre in Germania e in Francia le aziende possono comunque contare su un meccanismo di trasmissione del credito bancario, prestiti e fidi, che funziona, quelle italiane e spagnole vedono quella misurazione del finanziamento dal canale principale sempre più in contrazione. Il tutto, prima ancora che la recessione abbia colpito in maniera diretta e frontale, dando quindi vita a un anticipo molto pericoloso di credit crunch, di contrazione creditizia. Insomma, un binomio faustiano. Da un lato le banche sono obbligate a continuare a comprare debito, altrimenti lo scudo garantito dalla Bce con il re-investimento verrà fiaccato e il costo del servizio salirà pesantemente per il Tesoro, leggi aumento dei rendimenti in asta. E dall’altro già oggi, ovvero con l’Eurotower attiva via proxy sulle detenzioni ancora in portafoglio, le banche italiane (e spagnole) concedono alle aziende prestiti non solo con il contagocce ma anche a caro prezzo, rispetto almeno ai termini ufficiali di mercato e ai riferimenti principali sull’overnight di Francoforte. Insomma, o si salva il Tesoro o si finanzia l’economia reale. Oppure, la Bce riparte con il Qe. Ma a pieno regime, esattamente come fino allo scorso autunno.

Non a caso, non più tardi della scorsa settimana, il ministro Tria ha dato vita a un vero e proprio corteggiamento di Generali, il principale detentore interno di Btp con i suoi oltre 60 miliardi di controvalore in detenzioni, affinché continuasse a operare in tal senso. Ma Generali, di fatto, è a guida francese ormai. Occorrerà stare attenti alle loro mosse, un domani. A meno che la Cina non punti anche a quello, ovvero al bersaglio grosso dentro cui sta già mettendo un piede. L’interesse di Pechino per Trieste, in questo momento preciso, potrebbe quindi andare al di là delle infrastrutture portuali? E con recessione ormai alle porte e le europee pure, forse a qualcuno è sembrato giunto il momento di quella che gli anglosassoni chiamano last resort, l’ultima speranza: la liquidità cinese. Poiché o la mancanza di dettagli sulle aste Tltro presuppone che Mario Draghi stia prendendo tempo per modellarle in modo tale da garantire un cuscinetto d’emergenza molto ampio alle nostre banche oppure il tempo sta davvero per scadere, poiché un ammontare come quello paventato il 7 marzo – 30% dello stock di prestiti eligibili al 28 febbraio scorso – sarebbe acqua fresca per le esigenze dei nostri istituti. Oltretutto, acqua fresca in un bicchiere molto piccolo.

Siamo alla canna del gas a tal punto da accettare qualsiasi azzardo politico-diplomatico-industriale pur di fare il pieno di yuan e garantirci un acquirente di ultima istanza del nostro debito? Temo di sì. Non a caso, la Lega ha immediatamente mostrato un sussulto di distinguo e dubbi molto atlantisti rispetto al memorandum, nonostante sia stato un suo esponente a concepirlo e seguirlo in seno al ministero del Lavoro. Il tutto, a pochi giorni dal ritorno del sottosegretario Giancarlo Giorgetti dal suo tour di “rassicurazione” negli Usa. E venerdì sera, casualmente, appena chiuse le contrattazioni a Wall Street, la più “cattiva” delle tre sorelle del rating, quella Moody’s che ci tiene solo a un passo dal baratro della perdita dell’investment grade, ha comunicato di aver aggiornato il suo calendario, rinviando quindi il giudizio sul nostro rating.

Usando la metafora del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, possiamo leggere quella mossa come un sospiro di sollievo. Ma anche come una presa di ostaggio.