E ora che la grande arma di distrazione di massa è venuta a mancare, cosa accadrà? La montagna dell’indagine sul Russiagate condotta dal super-procuratore Mueller, infatti, ha partorito il topolino della farsa: nessuna collusione, Donald Trump totalmente scagionato non solo dall’accusa di aver tramato con il Cremlino, ma anche di ostruzione alla giustizia. Insomma, da qui alle presidenziali dell’autunno 2020, mano formalmente libera alla Casa Bianca. E noi, novelli Sun-Tzu all’amatriciana, cosa abbiamo appena fatto? Un bell’accordo, vincolante (eccome che lo è!), con la Cina! Non c’è che dire, la disperazione gioca davvero brutti scherzi. Nel frattempo, casualmente, accadono altre cose. Tutte ruotanti attorno agli Stati Uniti, in un modo o nell’altro, dopo che in Europa le cose stanno mettendosi su binari molto chiari, dal Brexit agli ormai defunti “gilet gialli”.

Benjamin Netanyahu, a poche settimane dal voto anticipato in Israele, era in visita proprio negli Usa questo weekend. E lo era non solo in concomitanza con l’appuntamento annuale della lobby ebraica (Aipac), ma anche e soprattutto per incassare l’ennesima vittoria diplomatica e politica, ovvero il riconoscimento da parte dell’amministrazione Trump della sovranità di Tel Aviv sulle Alture del Golan. Per il resto del mondo, Onu in testa, dal 1967 quello è un territorio indebitamente occupato da Israele: da domenica, per Washington non più. E, piaccia o meno, è ancora quello il parere che conta nel mondo.

Stranamente, ieri mattina il presidente israeliano, rafforzato da questa mossa dell’alleato storico, è dovuto tornare d’urgenza e anticipatamente in Israele, causa l’ennesimo lancio di razzi da Gaza, questa volta in grado di bucare l’impenetrabile schermo difensivo, Iron Dome, e colpire una casa a Tel Aviv. Ma guarda che combinazione, il perfetto sistema anti-missile dello Stato ebraico proprio stavolta ha fatto cilecca. Capita. E per questo, esercito schierato ai confini dei Territori. La campagna elettorale di Bibi, da tutti definita un azzardo figlio della disperazione (così come la decisione stessa di indire elezioni anticipate), meglio di così non potrebbe proseguire. Real politik, piaccia o meno: i laburisti israeliani certamente non hanno regalato al mondo approcci più “idealistici”, quando chiamati a governare.

Ma non basta, siamo solo all’inizio. Perché dagli Usa venerdì scorso è giunta anche la conferma più temuta, in ambito economico: l’inversione dei tassi di interesse fra le scadenze più strategiche per definire il grado di rischio recessivo all’orizzonte, quello fra titoli a 3 mesi e decennali. Non accadeva dal 2007. Bruttissimo segnale. Non a caso, ieri mattina Tokyo ha iniziato la settimana perdendo il 3% secco e gli indici cinesi il 2%, mentre l’Europa si è aggrappata al buon dato dell’indice Ifo tedesco e all’attesa per l’ennesima “rivoluzione” di Apple, ovvero il nuovo servizio destinato a fare concorrenza diretta a Netflix.

Ma unendo i due temi, ovvero economia e campagna elettorale, ecco che sempre dagli Usa è arrivato il messaggio più netto, quello che dovrebbe farci temere – come sistema Paese – per un’eventuale vendetta statunitense in risposta allo sgarbo del memorandum con Pechino. Sempre venerdì scorso, di buon mattino, due analisti di JP Morgan hanno pubblicato un report sulla Turchia, anche in vista del voto locale di domenica prossima (31 marzo), nel quale invitavano i clienti ad andare short sulla lira turca, addirittura con un target molto audace nel cross con il dollaro, 5.90. Eppure, apparentemente Ankara era uscita dai radar dell’attenzione internazionale, nei quali era terminata la scorsa estate proprio a causa dei tonfi della sua moneta, dovuti alle mosse aggressive della Fed e all’indebitamento estero che le rendeva così strategiche. Questo grafico mette in prospettiva temporale l’accaduto.

Nel frattempo, infatti, il buon sultano Erdogan aveva gonfiato il petto e sdegnosamente rifiutato l’aiuto (garbato eufemismo) del Fmi, divertendosi a giocare al governatore della Banca centrale e bruciando riserve estere per sostenere la valuta, quasi fossero fascine in un camino. Nemmeno a dirlo, sovranisti nostrani dell’ultim’ora e apologeti dell’epica tragedia moderna del popolo greco, applaudirono alla scelta di Ankara, maledicendo il Fondo monetario (un po’ tardivamente). Ecco quindi, con l’approssimarsi del voto di domenica prossima, la ragione di quel report e di quell’indicazione di andare short sulla lira turca: per JP Morgan, il ritmo a cui Ankara sta ancora bruciando riserve estere per sostenere la sua moneta senza dare troppo nell’occhio e senza bussare al Fmi, era “insostenibile”. E visto l’approssimarsi dell’appuntamento con le urne e il conseguente ricorso di Erdogan a ulteriori promesse per fini elettorali e di propaganda patriottica, era giunto il momento di colpire.

Parliamo, signori, di una banca d’affari che ha come compito quello di aiutare i clienti a fare soldi, non di una Onlus per l’aiuto ai bisognosi. Sarà brutto, ma è così. Detto fatto, venerdì la lira turca ha perso un bel 5,5%, arrivando a fine giornata proprio molto vicino al target di JP Morgan: apriti cielo, l’autorità di vigilanza bancaria turca, Brsa, ha immediatamente bollato come “manipolativa” la nota di JP Morgan, spianando la strada per la retorica di Erdogan. Giunta, ovviamente, a stretto giro di posta: “I manipolatori pagheranno un prezzo molto alto dopo le elezioni”. Di fatto, una minaccia diretta. E, conoscendo i metodi spicci del Sultano, non c’è da aspettarsi una “Trani sul Bosforo”, ovvero un processo farsa come quello che ha visto alla sbarra le società di rating per la speculazione sui nostri titoli di Stato nel 2011. Lì si rischia davvero la galera, senza nemmeno bisogno di troppe accuse o spiegazioni.

Ovviamente, JP Morgan non ha agito solo su mandato istituzionale e statutario, ovvero garantire ai suoi clienti il business più fruttuoso. Ha operato anche politicamente, come fanno tutte le banche d’affari e tutte le società di rating. Inutile negarlo, è così da sempre. Quando infatti queste ultime dipingevano Ankara come il nuovo Eldorado degli emergenti, non più tardi di quattro anni fa e già con una propensione di sudditanza strutturale all’indebitamento estero allegro che oggi chiede il conto, nessuno alla corte di Erdogan ha avuto infatti alcunché da ridire o gridare alla manipolazione. Cosa paga Ankara, di fatto? Perché questo timing e quel target così netto sul cross, roba che puzza di segnale politico lontano un miglio?

Paga l’essere membro Nato, ma aver comprato sistemi anti-missile S-300 dalla Russia, paga l’atteggiamento più che ondivago in Siria, paga il voler tenere il piede in più scarpe, essendo la Turchia la pietra angolare geostrategica fra Oriente e Occidente. E il prezzo pare davvero alto. Perché nell’arco di 24 ore, da Washington è arrivato uno tsunami in direzione Bosforo. Prima il crollo della lira sui mercati, poi la liberazione di Baghouz da parte delle odiate milizie curde assistite proprio dai militari Usa, quelli che dovevano abbandonare la Siria e invece sono ancora lì e infine il riconoscimento delle Alture del Golan come parte di Israele, mossa che ha spinto un Erdogan già nervosissimo a preannunciare il suo ricorso all’Onu contro la decisione. Inutile spacconata, dato il diritto di veto di Washington. Un tracollo. Il tutto, a una settimana dal voto amministrativo che dovrebbe nelle sue intenzioni cristallizzare del tutto il suo ruolo di Sultano assoluto.

E attenzione, perché ormai ogni voto conta, lo dimostrano plasticamente quelli appena tenuti in Italia: in Sardegna, Abruzzo e infine Basilicata. E, soprattutto, ormai i voti locali sono non più soltanto dei proxy, ma veri e propri appuntamenti elettorali a carattere nazionale. Tanto più in un Paese come la Turchia dove proprio le banche locali, su ordine diretto del governo, la scorsa estate hanno tenuto in piedi in qualche modo la lira durante il turbine valutario scatenato dalla Fed, visto che Erdogan volava mostrare al mondo come lui non avesse bisogno di muovere la Banca centrale per contrastare i nemici della Turchia. Lo faceva fare, con soldi di quest’ultima, alle banche locali. Le quali, però, oggi chiedono il conto. Esattamente come ha fatto Washington.

A breve toccherà anche a noi il trattamento riservato alla Turchia, magari per scontare il peccato originale del cedimento verso Pechino? Voi forse non ve ne siete accorti, ma qualche segnale, chiaro e molto eclatante ma magistralmente dissimulato per essere colto solo da chi di dovere, è già arrivato. Prima del voto in Basilicata. E prima anche della visita di Xi Jinping. Attenzione, il rapporto Mueller e il totale esonero di Donald Trump da responsabilità politiche a rischio impeachment è un segnale chiaro: gli Usa sono ufficialmente entrati nella campagna elettorale per le presidenziali del 2020. Le più importanti, perché si terranno a cavallo di una recessione degna del 2008-2009 e in piena lotta di sopravvivenza come potenza mondiale, status del dollaro come benchmark valutario in testa. E le mosse di questi giorni parlano chiaro, non si faranno prigionieri. E non solo ad Ankara.

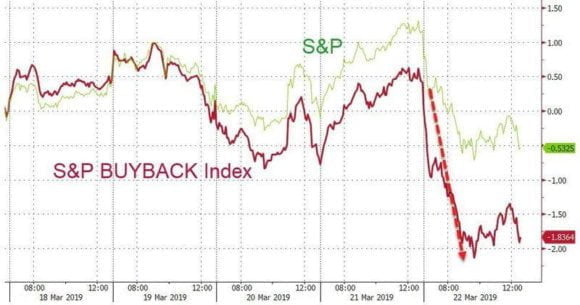

Qualcuno, quantomeno in casa Lega, ha capito il messaggio. E l’atteggiamento di Matteo Salvini rispetto al memorandum con la Cina è stato fin troppo chiaro: lui, onnipresente a ogni photo-opportunity, ha totalmente snobbato l’appuntamento. Preferendo la Basilicata prima e Confcommercio poi. A Washington hanno gradito, così come hanno gradito il commento del ministro dell’Interno alla firma apposta sul documento: va bene tutto, ma non dite che la Cina è un libero mercato. Il mantra storico di Washington, soprattutto in sede Onu e Wto. Guardate questi due grafici, mostrano cosa sia accaduto venerdì a Wall Street, in perfetta corrispondenza con l’inversione sulla curva dei rendimenti obbligazionari: dopo una settimana positiva, nonostante la tensione rispetto al board della Fed, gli indici venerdì sono andati in picchiata. E con loro, il livello di sostegno garantito dai buybacks.

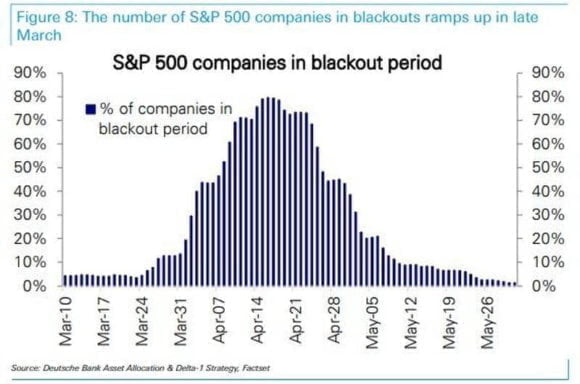

Il secondo grafico ci mostra il perché: da qui a inizio maggio, negli Usa il mercato vieta di operare appunto riacquisto di azioni proprie, si entra in una delle due finestre annuali di cosiddetto blackout period. E la Borsa ha inviato il suo grido di dolore: è libero mercato, a conti fatti, questo? No, è un mercato manipolato. Da denaro a costo zero e da buybacks di massa delle grandi corporations, le quali hanno rimpatriato quel cash senza troppi oneri dall’estero grazie allo scudo fiscale varato la scorsa primavera da Donald Trump. È come in Cina, pianificano tutto la politica e le Banche centrali, ma non si deve dirlo o renderlo troppo visibile, a differenza di quanto accade a Pechino. Non a caso, la Fed nel suo comunicato dopo il board di mercoledì scorso ha detto che le redemptions di Mbs e Treasuries dal suo stato patrimoniale, oltre a essere dimezzate da un cap fisso, partiranno da maggio e si concluderanno a fine settembre.

Non solo il minimo sindacale a livello temporale e di controvalore, ma lasciando il mercato senza drenaggi impliciti di liquidità per tutto aprile, ovvero proprio quando sarà operativa la finestra di blackout sui vitali riacquisti di propri titoli. Signori, è guerra. Ai massimi livelli. E noi abbiamo appena indossato una divisa. Sbagliata, temo. Il ministro Salvini, seppur goffamente e all’ultimo momento, pare averlo capito. Basterà per evitarci un “trattamento turco”, magari questa estate?