Le cifre snocciolate dal meritevole rapporto Cun (Consiglio universitario nazionale) sul sistema universitario italiano sono certamente preoccupanti: calo dei finanziamenti e del numero di immatricolati, riduzione del numero di docenti, nuovo aumento degli studenti fuoricorso, stagnazione del numero di dottorandi di ricerca, ecc. Un quadro a tinte fosche che non può che allarmare chi ha a cuore la formazione del capitale umano del Paese, e il contributo della ricerca e dell’innovazione al suo sviluppo socioeconomico. Eppure, il rapporto non s’interroga sulle cause profonde di tale situazione problematica, e sembra imputare tutta la responsabilità alle imposizioni burocratiche del ministero dell’Università, che hanno assorbito gli atenei in adempimenti talvolta inutili, impedendo loro di focalizzarsi sulle proprie missioni fondamentali: didattica e ricerca di qualità, e contributo allo sviluppo dei territori di riferimento (terza missione). Non si può, peraltro, non concordare con questa diagnosi (ancorché parziale), visto il modo assai centralistico con cui il ministero (qualunque colore politico o tecnico lo abbia governato) si è rapportato alle università negli ultimi dieci anni.

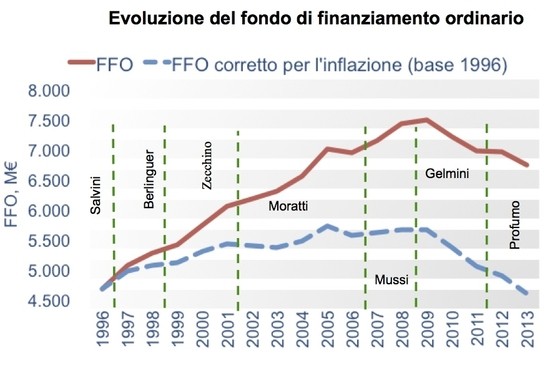

Tuttavia, c’è un altro modo di leggere i dati contenuti nel rapporto Cun: se è vero che negli ultimi tre/quattro anni le risorse sono diminuite, è altresì innegabile che, dall’inizio degli anni novanta fino ad almeno il 2009, il sistema universitario abbia goduto di risorse pubbliche crescenti e di miglioramenti in termini di numero di laureati, iscritti, ecc. Si osservi, ad esempio, proprio la figura sull’andamento del Fondo di Finanziamento Ordinario (Ffo) contenuta nel rapporto Cun: si evince che, tra il 1996 e il 2009, il Ffo è cresciuto del 66% in termini reali!

Fonte: Cun 2013

Eppure, il sistema di istruzione terziaria non è riuscito ad emergere dallo stato di crisi in cui si trovava e che ora pare, purtroppo, quasi irreversibile. Perché si è verificata incapacità di miglioramento?

La risposta a questo interrogativo è molto complicata, ma occorre ricercarla in ogni modo: solo dall’approfondimento del problema potranno derivare possibili soluzioni, nel prossimo futuro, per tentare di invertire la rotta.

Una possibile chiave di lettura risiede nell’incapacità del sistema universitario di riconoscere, ed accettare, la diversificazione al suo interno. Oggi convivono, al suo interno, atenei a vocazione fortemente internazionale ed altri vocati al sostegno dello sviluppo locale; alcuni molto orientati alla ricerca, ed altri alla didattica; taluni con specifiche eccellenze in alcuni ambiti, ed altri che hanno performances medie su tutte le discipline; certi hanno capacità di attrarre risorse da privati e da finanziatori istituzionali, ed altri meno (o per niente).

Un tale grado di disomogeneità rappresenta un problema? Probabilmente no; ed in ogni caso – al netto delle opinioni personali di ciascuno di noi – si tratta di una realtà evidente che non può essere più negata. Questi ultimi anni di regolamentazione centralistica e uniformante non hanno fatto altro che esacerbare queste differenze, ed hanno ulteriormente aggravato la situazione mettendo in moto politiche perverse di umiliazione degli atenei migliori.

Un esempio basti a rendere conto di questo modus operandi: la scelta di bloccare il turnover del personale, finalizzato a contenere la spesa pubblica (che andava crescendo fuori controllo) da parte di atenei poco attenti, ha di fatto penalizzato quegli atenei che, negli anni, avevano invece gestito in modo oculato le proprie risorse e che avrebbero potuto, mediante l’assunzione di nuovi giovani ricercatori o professori, migliorare la qualità delle proprie attività didattiche e di ricerca. Perché il ministero non ha applicato la regola del blocco del turnover solo ad alcuni atenei, e non ad altri? Perché il ministero vive nella paura di trattare in modo diverso le diverse università, in nome di una presunta (ma irragionevole e anti-meritoria) “parità di trattamento”.

Quale strada occorre dunque intraprendere per provare a cambiare la situazione, cercando di migliorare la qualità del nostro sistema universitario? Il documento del Cun sembra suggerire che andrebbe favorito un nuovo aumento di risorse (pubbliche) per le università. L’evidenza empirica sembra suggerire, purtroppo, che quando nel passato si è perseguita questa via i risultati sperati non sono stati conseguiti: molte università hanno utilizzato le risorse in modo “allegro”, e il ministero non ha fatto valere il suo ruolo di controllore. Peraltro, la situazione contingente delle finanze pubbliche sembra rendere la prospettiva di un aumento dei finanziamenti non solo incerta, ma improbabile.

Perché non tentare, invece, la via della differenziazione e della virtuosa competizione tra università? Si potrebbe rivoluzionare il modo con cui il ministero assegna le risorse alle università, sperimentando un meccanismo di finanziamento degli atenei basato su due dimensioni:

1. con riferimento alla didattica, si dovrebbe assegnare una “dote” a ciascuno studente universitario, da spendere presso un qualunque ateneo (statale o non statale); così, le risorse “seguirebbero” le scelte degli studenti, e gli atenei sarebbero costretti a migliorare la propria offerta didattica per attrarre più studenti (“pesando” i finanziamenti sul numero di studenti regolari e laureati, si eviterebbero anche gli incentivi perversi al puro marketing attrattivo);

2. con riferimento alla ricerca, i finanziamenti pubblici dovrebbero essere proporzionali alla capacità di attrarre finanziamenti da soggetti esterni alle università (imprese, bandi competitivi di enti pubblici e privati, ecc.), prevedendo un peso diverso per le discipline scientifiche ed umanistiche, in modo da non penalizzare queste ultime.

Con un sistema di finanziamento così congegnato, si metterebbero in competizione gli atenei, per incentivarli ad un miglioramento qualitativo costante. Inoltre, si definirebbero in modo esplicito gli obiettivi dei diversi atenei: ciascuno di essi, infatti, sarebbe portato a specializzarsi su quelle discipline e su quelle tipologie di attività (lauree triennali o specialistiche, dottorati, ricerca di base o applicata) sulle quali ha migliori chance di ottenere vantaggi competitivi rispetto alle altre istituzioni.

Due effetti collaterali importanti di un tale sistema di governance e finanziamento, inoltre, sarebbero (i) quello di legare meno le risorse a un sistema tecnocratico di allocazione centralistico in capo al ministero, e (ii) far emergere con chiarezza la differenziazione tra i diversi atenei. Infine, occorre sottolineare che questo approccio di regolazione del sistema universitario avrebbe il grande pregio di eliminare la burocrazie di molte procedure che oggi sono utilizzate per determinare i meccanismi di allocazione delle risorse, e spingerebbe ciascun ateneo a valorizzare, al proprio interno, le proposte provenienti dai tanti singoli e dei gruppi di ricerca di qualità che pure oggi, in mezzo a tante difficoltà, continuano a lavorare e a portare avanti la didattica e la ricerca.

La proposta qui delineata vuole essere di natura esemplificativa, e serve solo come spunto di riflessione per interpretare alcune delle cause profonde della crisi del sistema universitario nel nostro Paese. In altre sedi, si potrebbe discutere dei dettagli tecnici, organizzativi e operativi per poter avviare un ripensamento del modello di governance del nostro sistema universitario. Perché questo sia possibile, comunque, occorre una classe politica interessata, persuasa dell’importanza del capitale umano per lo sviluppo del Paese, e coraggiosa nell’intraprendere strade che appaiono controcorrente. Speriamo che, in occasione delle imminenti elezioni, si trovi tempo e spazio di affrontare anche questi temi.