L’astrofisica, tra le scienze naturali, presenta alcuni aspetti metodologici peculiari. Anzitutto l’oggetto dell’indagine è per sua natura inaccessibile, non è in alcun modo manipolabile o riproducibile in laboratorio. Gli astrofisici si danno molto da fare per costruire strumenti ingegnosi, naturalmente, ma alla fine non possono far altro che raccogliere quello che arriva dal cielo. Nel caso della cosmologia inoltre l’oggetto d’indagine, l’Universo nel suo insieme, è unico, caso assai insolito in campo scientifico1. E come se non bastasse, quello che vediamo in cosmologia ci mostra realtà del passato, poiché la luce impiega molto tempo ad attraversare le distanze cosmiche. Risulta quindi interessante domandarsi che cosa significa sperimentare e osservare in campo astrofisico. Più semplicemente ci chiediamo che cosa intendiamo quando affermiamo di «vedere» qualche cosa nel cielo.

L’astronomia, come è ben noto, è la scienza più antica. Molte sono le ragioni di ciò, tra le quali la facilità dell’osservazione e la semplicità dei fenomeni. È molto più facile osservare la Luna e le stelle che gli atomi o le molecole. I movimenti dei corpi celesti nel cielo sono molto più semplici, regolari e lenti di qualunque altro movimento in natura, come lo scorrere dell’acqua in un ruscello o il rotolare di una pietra da una scarpata. Il cielo è uguale a se stesso sempre e ovunque (quasi), così che la conoscenza pregressa si è accumulata di generazione in generazione con maggiore continuità che in altri settori della conoscenza.

Potremmo dire che l’astronomia, fin dall’inizio, è la scienza del «vedere». Lo è ancora naturalmente. Ma è utile rendersi conto di quanto le cose siano cambiate nel frattempo. Paradossalmente infatti, come discuteremo, quasi tutto quello che noi oggi osserviamo in astrofisica è «invisibile». Osservare implica processi altamente indiretti, secondo mediazioni che si realizzano in diversi gradi. Il concetto stesso di «vedere» si è esteso enormemente, dandoci l’opportunità di porci alcune domande di fondo.

La scienza del vedere

Dalla preistoria fino al 1609, quando Galileo puntò per la prima volta il suo telescopio al cielo, l’occhio umano è stato l’unico sensore dell’osservazione astronomica. Ciò non significa che prima di Galileo siano mancate osservazioni di grande ingegno e di portata straordinaria.

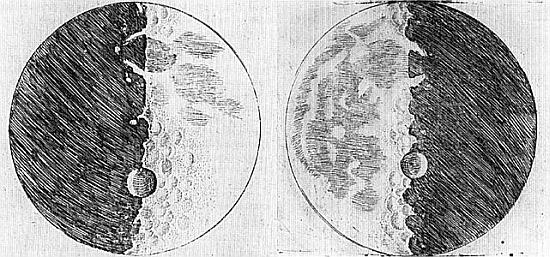

Le misure delle parallassi planetarie di Tycho Brache nella seconda metà del XVI secolo, compiute a occhio nudo con estrema cura e sistematicità, raggiunsero la precisione dell’arco-minuto e furono decisive per le fondamentali scoperte di Keplero. Ma l’introduzione di quel modesto strumento ottico permise a Galileo di compiere in pochi anni scoperte epocali. Da abile disegnatore quale era, Galileo produsse nel Sidereus Nuncius alcune bellissime mappe della Luna, mostrando per la prima volta che conteneva montagne e crateri.

La Luna disegnata da Galileo nel Sidereus Nuncius, pubblicato nel 1610

La Luna disegnata da Galileo nel Sidereus Nuncius, pubblicato nel 1610

Per noi è scontato che ciò che arrivava agli occhi di Galileo fosse un’immagine potenziata e fedele della Luna, ma non lo era affatto per le persone di media cultura del suo tempo, a cominciare naturalmente dai suoi detrattori. E in effetti, benché Galileo avesse utilizzato per il suo strumento le migliori lenti dell’epoca, prodotte dai vetrai di Murano, chiunque di noi avrebbe avuto serie difficoltà a vedere i fini dettagli della superficie lunare attraverso quel cannocchiale, che l’occhio allenato di Galileo riusciva a sfruttare al limite delle sue performance. Nel tempo, poi, tutti si convinsero.

L’uso del telescopio ottico è un primo elemento di mediazione, qualcosa che si frappone tra l’osservatore e l’oggetto, ma non sembra mutare in modo significativo l’osservazione mantenendo l’occhio umano come terminale diretto della visione. Un importante passo fu l’introduzione in astronomia delle lastre fotografiche, a partire dalla metà del XIX secolo presso l’Harvard College Observatory, che fecero fare enormi balzi in avanti all’osservazione. La tecnica fotografica consentiva di produrre immagini stabili e ripetibili, senza fare ricorso alla mediazione soggettiva dell’astronomo-disegnatore, e inoltre permettevano di accumulare la luce degli oggetti celesti con lunghi tempi di esposizione, moltiplicando così il potere osservativo dei telescopi.

Qualcosa di più radicale avvenne all’inizio degli anni Trenta del XX secolo. Presso i laboratori della Bell Telephone, nel New Jersey, si studiava la possibilità di utilizzare le «onde corte» (lunghezze d’onda di 10-12 metri) per telecomunicazioni telefoniche fra Europa e Stati Uniti. L’ingegnere Karl G. Jansky (1905-1950), fin da giovane appassionato di astronomia, fu incaricato di studiare potenziali disturbi e interferenze.

Jansky costruì un’antenna sensibile alla lunghezza d’onda di 14,6 metri, assemblata su una piattaforma girevole (battezzata Jansky’s merry-go-round) in grado di rivelare, sia pure approssimativamente, la direzione dei disturbi radio. Fra i vari segnali spuri, individuò un debole disturbo statico di origine sconosciuta (a faint steady hiss of unknown origin)2.

Nel tempo si rese conto che tale segnale si manifestava con una periodicità di 23 ore e 56 minuti, cioè esattamente in fase con il giorno siderale, sincronizzato quindi con lo spazio profondo e non con la posizione del Sole come aveva inizialmente sospettato. Infine Jansky scoprì che il picco di quel segnale proveniva dal centro della Via Lattea, nella costellazione del Sagittario. La scoperta di Jansky aprì la strada alla prima astronomia al di fuori del visibile.

Fu annunciata sul New York Times del 5 maggio del 1933, ma fu accolta con un certo distacco dalla comunità astrofisica, forse perché troppo al di fuori della linea di ricerca di qualunque astronomo dell’epoca. Le prime conferme vennero qualche anno dopo da un entusiasta e geniale radio amatore, Grote Reber (1911-2002), e solo a partire dagli anni Quaranta, sulla scorta dei progressi tecnologici legati alla seconda guerra mondiale, la radioastronomia ebbe un impulso crescente.

Fu un nuovo inizio, destinato a rivoluzionare l’astrofisica. Negli anni Sessanta seguì l’altrettanto avventuroso esordio dei raggi X nell’astronomia, con l’osservazione della sorgente Scorpius X-1, della Crab Nebula e di altre sorgenti da parte di Riccardo Giacconi (1931-…) e collaboratori con strumenti lanciati a bordo di razzi Aerobee a circa 200 km di altitudine. In seguito lo sviluppo di satelliti e telescopi spaziali rese definitivamente praticabili regioni dello spettro inaccessibili dalla Terra a causa dell’assorbimento atmosferico. Oggi l’intero spettro elettromagnetico, dalle onde radio ai raggi gamma, è terreno d’indagine degli astrofisici che sempre più si avvalgono di osservazioni combinate in diverse bande spettrali, rivelatrici di meccanismi di emissione diversi e complementari.

Quando oggi diciamo di «vedere» una sorgente con un telescopio X intendiamo qualcosa di piuttosto diverso da quello che intendevano Tycho Brache o Galileo.

I raggi X provenienti dalla sorgente vengono intercettati da un sistema di concentratori a riflessione radente, che li convoglia in una camera CCD, governata da una sofisticata elettronica in grado di misurare la carica prodotta dai fotoni, discriminati a diverse energie, il tutto montato su un satellite in orbita intorno alla Terra; queste informazioni sono poi trasformate in comandi di telemetria e vengono mandati a terra per essere processate fino alla produzione di un’immagine o di uno spettro.

Naturalmente non esistono «colori» nella banda X, ma possiamo utilmente assegnare a diverse lunghezze d’onda (o energie) un diverso colore, che ci restituisce un’immagine ricca di dettagli e informazioni astrofisiche. Usando un telescopio X o un radiotelescopio possiamo ancora dire di «vedere» la sorgente, ma è evidentemente un vedere più indiretto.

L’avvento della tecnologia digitale ha fatto sì che anche un’osservazione nel visibile ha di fatto le stesse caratteristiche di un’osservazione X o Radio. Il telescopio punta l’oggetto, normalmente senza la necessità della presenza fisica dell’osservatore, si ottengono delle matrici in opportuni formati che possono essere analizzate e tradotte in immagini scegliendo opportune scale di colore. Tutto questo non toglie affatto solidità e consistenza al processo dell’osservazione, anzi ne estende enormemente la portata, ma implica un livello più mediato di quanto accadeva all’inizio del XVII secolo.

Vedere con la gravità

Ci sono modalità ancora più indirette con cui gli astrofisici «vedono» ciò che ci circonda nell’Universo. Anche qui le radici metodologiche ci portano indietro di qualche secolo. A metà del XIX secolo il pianeta Urano stava completando la sua prima orbita da quando era stato scoperto da William Herschel nel 1781, il che consentì di rivelare alcune lievi anomalie rispetto all’orbita ellittica prevista dalla legge newtoniana.

La grande fiducia nella gravitazione universale di Newton aveva condotto due astronomi, John C. Adams (1819-1892) e Urbain Le Terrier (1811-1817), indipendentemente l’uno dall’altro, a studiare il caso ed entrambi pervennero alla medesima conclusione: le anomalie di Urano erano spiegabili ammettendo la presenza di un pianeta più esterno, sconosciuto, di cui stimarono la massa e l’orbita. La notte del 23 settembre 1846 presso l’osservatorio di Berlino, Johann G. Galle (1812-1910) scoprì il pianeta Nettuno proprio dove i calcoli avevano indicato.

Qualcosa di altrettanto notevole, ma meno noto, accadeva proprio in quegli anni. Lo scienziato tedesco Friedrich W. Bessel (1784-1846) era all’avanguardia nelle misure della posizione angolare delle stelle (un pioniere di quella che oggi chiamiamo «astrometria di precisione»). Nel 1844 si rese conto i piccoli spostamenti angolari (il cosiddetto «moto proprio») delle stelle Sirio e Procione presentavano una piccola componente anomala, di qualche secondo d’arco, che poteva essere spiegata assumendo la presenza di una stella compagna, invisibile al telescopio, la cui forza gravitazionale perturbava i movimenti della stella principale.

Ci vollero altri venti anni perché le deboli stelle compagne di Sirio e Procione venissero osservate direttamente. Oggi sappiamo che entrambe sono stelle della classe delle «nane bianche», oggetti di estremo interesse astrofisico. Si tratta di stelle al termine del loro ciclo evolutivo, sostenute dalla pressione degenere degli elettroni, con masse dell’ordine di una massa solare e dimensioni simili a quelle della Terra, il che comporta densità straordinarie, dell’ordine di una tonnellata per centimetro cubo.

Queste scoperte ci mettono davanti un’altra modalità di osservazione: scorgiamo la presenza di materia attraverso i suoi effetti gravitazionali. In modo del tutto analogo in tempi più recenti gli astrofisici hanno determinato che le galassie contengono molta più materia di quella ascrivibile alle stelle che esse contengono. Misurando la curva di rotazione delle galassie a spirale viste di taglio è possibile stimare con precisione il profilo di massa dal centro della galassia fino alla sua periferia. I dati mostrano che le stelle e il gas interstellare costituiscono soltanto il 10-20% della massa totale delle galassie: la gran parte della materia è sotto forma di qualcosa di invisibile, la cosiddetta «materia oscura». Ma la gravità ci permette di «vedere» realtà astrofisiche anche in altri modi. La teoria della Relatività Generale prevede che la massa deforma lo spazio circostante, sicché un raggio di luce quando passa nelle vicinanze di un campo gravitazionale sufficientemente intenso viene deviato, proprio come quando transita fra due mezzi con diverso indice di rifrazione.

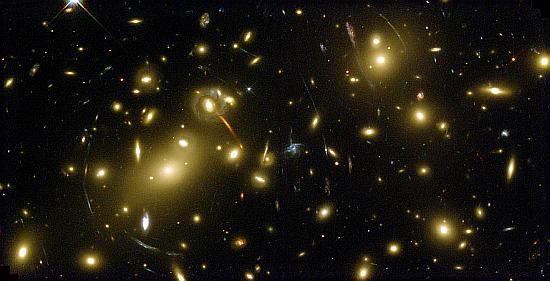

Oggi gli astrofisici sfruttano questo fenomeno, chiamato lensing gravitazionale, utilizzando la gravità letteralmente come una lente o un telescopio naturale. L’imaging ad alta risoluzione di ammassi di galassie o in direzione di alcuni quasar, mostrano esempi spettacolari di questo fenomeno.

L’ammasso di galassie Abel 2218. Gli archi luminosi visibili nell’immagine sono galassie di molto distanti la cui luce è stata amplificata e distorta dall’effetto di lensing gravitazionale [Credit: NASA/ESA]

L’ammasso di galassie Abel 2218. Gli archi luminosi visibili nell’immagine sono galassie di molto distanti la cui luce è stata amplificata e distorta dall’effetto di lensing gravitazionale [Credit: NASA/ESA]

Oltre a consentirci di osservare oggetti molto distanti, la cui luce è amplificata dalla lente gravitazionale, lo studio dettagliato delle distorsioni consente di evincere la massa dell’oggetto che agisce da lente. Anche in questo caso si trova che è necessario ammettere l’esistenza di una componente dominante di materia oscura per rendere ragione delle distorsioni osservate.

Vedere l’infanzia dell’universo

La missione spaziale Planck dell’ESA, lanciata nel 2009, fornisce un ulteriore esempio della profonda generalizzazione del concetto di «vedere» nell’astrofisica attuale. Qual è lo scopo di Planck?

Nientemeno che «vedere la prima luce dell’Universo». Più gli oggetti sono distanti e più ci appaiono come erano in epoche remote. Planck raccoglie luce che si è propagata per quasi 14 miliardi di anni e quindi ci mostra un’immagine di come era il nostro Universo 14 miliardi di anni fa, in un’epoca molto vicina al cosiddetto big bang, l’inizio dell’espansione cosmica. Inizialmente i fotoni erano in equilibrio con la materia ad altissima temperatura, ma quando l’espansione raffreddò il plasma al di sotto dei 3000 K la materia divenne neutra e trasparente alla luce. Da allora i fotoni hanno viaggiato in uno spazio in espansione, che ne ha «stirato» le lunghezze d’onda di circa un fattore 1000, portandole nel regime delle microonde. Per questo la prima luce dell’Universo prende il nome di Fondo Cosmico di Microonde (Cosmic Microwave Backround, CMB).

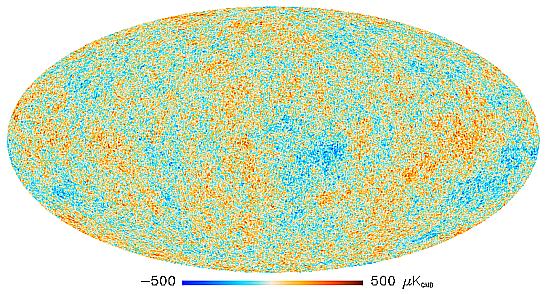

Lo scopo di Planck è mappare l’intera sfera celeste registrando le minime variazioni di intensità della CMB (circa una parte su 100 mila) in ogni punto del cielo e costruire in tal modo una mappa ad alta risoluzione dell’Universo primordiale. L’intera impresa Planck in un certo senso è la costruzione di una sofisticatissima macchina fotografica che ha lo scopo di scattare quell’unica immagine. Dopo 17 anni di sviluppo e 4 anni di osservazioni la Collaborazione Planck, composta da circa 400 scienziati, ha recentemente rilasciato i primi risultati cosmologici.

La strategia di scansione di Planck è fatta in modo tale che ogni 6 mesi ogni punto del cielo viene puntato dal telescopio, producendo così diverse mappature successive, in linea di principio identiche, che vengono confrontate tra loro per eliminare effetti spuri con altissima precisione. Al segnale cosmologico si sovrappongono emissioni nelle microonde provenienti dalla nostra galassia e da sorgenti extragalattiche che si trovano fra noi e il fondo del cielo.

Per questo Planck è sensibile a 9 diverse frequenze, fra 30 e 850 GHz, il che consente di separare accuratamente le varie emissioni locali sfruttando la loro diversa dipendenza spettrale. Mettendo insieme tutto ciò gli scienziati della Collaborazione Planck hanno recentemente ottenuto l’immagine più precisa mai realizzata dell’universo primordiale3.

La mappa full-sky del Fondo Cosmico di Microonde del satellite Planck [Credit: Planck Collaboration]

La mappa full-sky del Fondo Cosmico di Microonde del satellite Planck [Credit: Planck Collaboration]

In questa immagine la forma ellissoidale è una proiezione della sfera celeste in coordinate galattiche. La granulazione messa in evidenza dalla scala di colore dal blu al rosso mostra regioni in cui la CMB è, rispettivamente, un poco più debole o più intensa del valor medio.

Queste lievi differenze tracciano perturbazioni di densità nell’Universo primordiale, di cui le regioni di sovra-densità rappresentano i «semi gravitazionali» a partire dai quali la gravità formerà nei miliardi di anni le galassie, gli ammassi, e tutte le strutture che osserviamo nell’Universo presente.

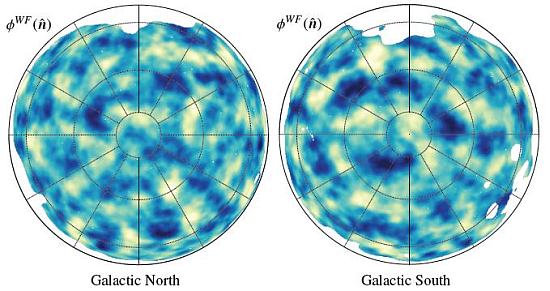

Uno dei risultati più interessanti di Planck è che, per la prima volta, è stato possibile mappare la distribuzione su larghissima scala della materia in tutto l’Universo osservabile. Come? La luce, come detto, è distorta nel suo percorso rettilineo dalla presenza di materia lungo il suo cammino. Questo vale evidentemente anche per i fotoni della CMB, che vengono leggermente deviati a seconda della materia che incontrano lungo le loro traiettorie. Ebbene, con opportuni metodi statistici è possibile stimare quanto significativa è stata l’incidenza di questo lieve lensing gravitazionale sui fotoni CMB nelle diverse direzioni.

Il risultato4 è mostrato nella immagine che segue.

Mappe della distribuzione della materia, dominata da dark matter, su larghissima scala. Le mappe riportano il potenziale gravitazionale rivelato dal satellite Planck attraverso il lensing sul fondo di microonde [Credit: Planck Collaboration]

Mappe della distribuzione della materia, dominata da dark matter, su larghissima scala. Le mappe riportano il potenziale gravitazionale rivelato dal satellite Planck attraverso il lensing sul fondo di microonde [Credit: Planck Collaboration]

Usando queste mappe i cosmologi possono per la prima volta correlare la distribuzione di materia, dominata dalla dark matter, con quella di galassie e quasar, e ottenere stime accurate di alcuni parametri cosmologici fondamentali.

Questo è un grande risultato, ma in questo contesto è menzionato come esempio nel percorso metodologico che stiamo seguendo. Paragoniamo per un momento la mappa del satellite Planck dell’immagine precedente con la mappa della Luna di Galileo riportata nella prima immagine. Entrambe rappresentano cose «viste» dagli scienziati in questione. Galileo letteralmente guarda con i suoi occhi dentro un telescopio e disegna ciò che vede.

La mappa del satellite Planck traccia su tutto il cielo la quantità di materia in ogni direzione, dedotta dalle distorsioni statistiche dovute al lensing gravitazionale, dominato da materia invisibile (la dark matter), che agisce su una «luce» a sua volta invisibile agli occhi (in quanto si trova nelle microonde), proveniente dal fondo dell’Universo, rilevata da uno strumento, raffreddato a temperature vicine allo zero assoluto, in orbita a una distanza di un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, dopo una complessa analisi dati che ha coinvolto centinaia di scienziati per molti anni.

Questo paragone non ha lo scopo di gettare un dubbio sulla credibilità della mappa di Planck rispetto alla mappa lunare galileiana; al contrario, qui ci rendiamo conto di quanto straordinariamente più ampia e potente è diventata la nostra capacità di «vedere» l’Universo. Il paragone ci può dare una sensazione di quanto la tecnologia e il progresso scientifico hanno esteso i nostri sensi rendendo accessibili aspetti della realtà molto lontani dalla nostra diretta esperienza.

Siamo confidenti che ciò che «vediamo», pur in modo così mediato, è reale perché abbiamo motivi ragionevoli per ritenere affidabile ciascun passo della catena di elementi che entrano nel processo di osservazione. Ogni passo è il risultato di attente analisi incrociate, fatte da persone diverse, con metodi diversi, affidandosi il più possibile a tecniche – sia sperimentali sia di analisi dati – ben consolidate e assimilate nel tempo, verificando con la massima ridondanza e attenzione tutto ciò che di più innovativo viene introdotto. Ogni componente, dispositivo, algoritmo, viene verificato accuratamente, fino a raggiungere la confidenza della sua affidabilità, ripetibilità, durata. Questo richiede molti test incrociati e indipendenti con riscontri quantitativi. Certo si può sbagliare qualcosa. Ma neppure la mappa di Galileo è esente da imperfezione. Per essere sicuri che «gli occhi» di Planck ci vedessero bene, ed essere certi di interpretare bene i dati che ci avrebbe inviato, ci abbiamo messo 17 anni. Poi lo abbiamo lanciato.

L’esempio della mappa di dark matter è metodologicamente interessante anche per un’altra ragione. In questo caso, oltre che fare affidamento sulla catena di elementi di hardware e software utilizzati nell’osservazione, stiamo di fatto coinvolgendo nel nostro «vedere» anche processi naturali tutt’altro che scontati. Quando diciamo che quella è una mappa della distribuzione della materia nell’Universo, chiamiamo in causa indirettamente la validità della Relatività Generale, di cui il lensing gravitazionale è conseguenza. Ancora una volta si tratta di un’assunzione estremamente fondata, alla cui validità contribuiscono una grande quantità di esperimenti diversi e indipendenti tra loro. Ma qui ci rendiamo conto che nel giudicare l’esito di un esperimento possono essere coinvolti processi fisici sofisticati.

Qui al Gran Sasso, per fare un altro esempio splendido, si «vedono» i neutrini grazie al fatto che essi interagiscono in modi diversi con i detector producendo segnali rilevabili. L’interazione del neutrino con il detector è in alcuni casi parte integrante dell’esperimento.

Di questo tipo sono anche gli esperimenti che cercano di rilevare particelle di materia oscura. Lo stesso si può dire della recente importantissima scoperta degli scienziati del CERN: hanno visto, dopo tanti anni, il bosone di Higgs; ma quanta fisica e quanta tecnologia è racchiusa in quel «vedere»!

Vedere e riconoscere

Quasi tutto quello che vediamo in cielo è invisibile, e lo possiamo osservare solo indirettamente. L’uso del telescopio di Galileo fu la prima e più semplice – ma anche più rivoluzionaria – estensione della nostra naturale capacità visiva.

Oggi abbiamo raggiunto una capacità osservativa enormemente più potente, e anche più indiretta. I livelli di mediazione sono molti, tutti profondamente ragionevoli e attentamente verificati. I grandi telescopi ottici oggi ci consentono di osservare sorgenti fino a 100 milioni di volte più deboli di quelle visibili a occhio nudo. La tecnologia spaziale ci ha spalancato l’intero spettro elettromagnetico, estendendo la stretta banda del visibile su ben 11 ordini di grandezza.

Altre particelle, oltre ai fotoni, possono essere usate per «vedere» l’Universo, come i neutrini e i raggi cosmici. La gravità, come abbiamo visto, ci offre altre opportunità di osservare l’Universo. Forse l’estremo livello di questa catena è la capacità dell’uomo di «vedere» (cogliere, scoprire) le leggi fondamentali, realtà per loro natura «immateriali» che si manifestano attraverso fenomeni visibili e misurabili.

Viene a questo punto da chiedersi fino a che punto possiamo parlare di un’osservazione diretta, di un «vedere» senza mediazione. Perché in fin dei conti, anche vedere qualcosa a occhio nudo è un’ultima forma di rapporto mediato con l’esterno, così intimamente unita alla nostra normale relazione col mondo da apparirci ovvio o meccanico.

Ma la complessità di quello che accade a livello della nostra fisiologia visiva (i meccanismi fisico-chimici coinvolti nell’azione del cristallino, nell’interazione dei fotoni con la retina, nella trasmissione al nervo ottico, eccetera) è paragonabile e forse superiore ai più sofisticati dispositivi dei nostri più avanzati strumenti spaziali. Ma, evidentemente, registrare un segnale o fissare un’immagine, con uno strumento o con i nostri occhi, non è lo stesso che «vedere qualcosa».

Non è sufficiente che i nostri strumenti siano correttamente calibrati e neanche che la fisiologia dell’occhio funzioni a dovere. «Vedere» in senso compiuto implica qualche tipo di «riconoscimento» di ciò che si vede. Forse possiamo dire che noi vediamo quando riconosciamo un segnale significativo. Una scoperta è tale quando si vede qualcosa e si riconosce ciò che si è visto.

Diversi astronomi avevano fotografato Urano prima di Johann Galle, e alcune misure prese al Bell Lab prima della scoperta di Arno A. Penzias (1933-…) e Robert W.Wilson (1936-…)5 mostravano l’eccesso di segnale dovuto alla CMB. Ma costoro non avevano riconosciuto ciò che avevano davanti agli occhi.

Il riconoscimento del senso di ciò che l’osservazione porta a galla non avviene con un ulteriore esperimento o con un calcolo, ma chiama in causa un uso sintetico della ragione umana, richiede un giudizio risolutivo sulla base di molteplici indizi convergenti. È un’obbedienza all’insieme dei dati disponibili che implica una responsabilità e una condivisione nel tempo all’interno di una comunità umana.

Consideriamo l’immagine precedente che mostra la mappa full-sky del Fondo Cosmico di Microonde del satellite Planck. Noi diciamo: «Ecco, la mappa della prima luce dell’Universo», e lo diciamo con disinvoltura, con confidenza. Com’è possibile? Planck registra un segnale, che poi viene elaborato e disteso su una mappa. Ma che cosa ci permette di dare un nome a ciò che vediamo, di riconoscerne il senso fisico?

La CMB fu scoperta nel 1964 dai due radioastronomi, Penzias e Wilson, i quali studiando l’emissione radio della Via Lattea con la nuova antenna a riflessione parabolica del Bell Lab a 4GHz (ben più evoluta di quella di Jansky trenta anni prima), si imbatterono casualmente in un debole segnale (circa 3 Kelvin), di origine ignota.

Rimasero perplessi di fronte a quell’ «eccesso di temperatura di rumore», come lo chiamarono prudentemente, ma ebbero il grande merito di non mollare la presa, di voler capire, cioè di voler vedere di che si trattava. Dopo molti mesi di pazienti verifiche si arresero all’evidenza che quel segnale veniva effettivamente dal cielo, non era un difetto strumentale, e ci volle poi un dialogo con i colleghi di Princeton per rendersi conto che la più verosimile delle spiegazioni era che si trattasse niente meno che del residuo luminoso dell’Universo primordiale, la prima luce dell’Universo.

Allora la cosmologia era ai suoi primi passi, e si dibatteva tra uno scenario evolutivo (scherzosamente chiamato big bang dal suo oppositore Fred Hoyle) e uno scenario stazionario. L’origine cosmologica del segnale di Penzias e Wilson confermava definitivamente lo scenario del big bang. Per quanto audace, l’interpretazione di quel debole segnale poggiava su molti indizi convergenti, metteva insieme elementi diversi, tanto che già nel 1978 la scoperta fu riconosciuta con il premio Nobel.

Oltre venti anni prima infatti il russo George Gamow (1904-1968) con i suoi studenti Ralph A. Alpher (1921-2007) e Robert Hermann (1914-1997) aveva previsto l’esistenza di un fondo di radiazione termica di pochi Kelvin, residuo della fase iniziale calda dell’Universo, ma nessuno aveva dato seguito alla sua indicazione. Gamow fu uno dei pochi che aveva preso sul serio la scoperta dell’espansione cosmica, scoperta nella seconda metà degli anni Venti da Hubble6 e Lemaitre7.

Ignaro dei lavori di Gamow era anche il gruppo di Princeton, guidato da Robert Dicke (1916-1997), che era giunto alle sue stesse conclusioni e proprio nel 1964 stava preparando un esperimento ad hoc per rivelare la radiazione del big bang. Inoltre già nel 1941 gli astrofisici Walter S. Adams (1876-1956), Theodore Dunham (1897-1984) e Andrew McKellar (1910-1960) avevano notato un misterioso eccesso nel fondo di radiazione millimetrica nelle loro osservazioni di molecole interstellari, che veniva pienamente spiegato dall’ipotesi cosmologica del segnale di Penzias e Wilson. Le tessere del mosaico andavano insieme. Era la convergenza di tutti questi indizi a rispondere. Fu così possibile riconoscere la natura di quel segnale, vederne l’importanza e il significato.

Questo non fu il termine, ma l’inizio di un processo di conoscenza. Vedere, infatti, fa venir voglia di vedere più in profondità. Oggi, quasi cinquanta anni dopo la scoperta, abbiamo imparato molto di più sulla CMB.

Lo spettro di frequenza, la presenza di anisotropie, la forma dello spettro angolare di potenza, il grado di polarizzazione e la sua correlazione con la temperatura, il lensing gravitazionale, l’interazione con il gas caldo degli ammassi di galassie, la dipendenza della temperatura con il redshift… tutti questi elementi si uniscono meravigliosamente e senza sforzo, ci danno un quadro tanto vertiginoso quanto sicuro sulla natura di quel segnale dal quale abbiamo imparato moltissimo sulla natura del nostro Universo, e che ci permette di vedere fino ai più lontani confini dello spazio e del tempo.

Vai a questo articolo in formato PDF

Vai al sito del Workshop per scaricare le Presentazioni dei vari relatori

Marco Bersanelli

(Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano)

Note

I sostenitori di scenari altamente speculativi di multiverso potrebbero obiettare che in realtà il nostro Universo può essere visto come uno di una vasta quantità di altri Universi paralleli. Tuttavia tali Universi non sono accessibili alla nostra osservazione, e quindi non sono falsificabili. Proprio qui si insedia la profonda debolezza metodologica, dal punto di vista scientifico, di tali speculazioni.

Serendipitous Discoveries in Radio Astronomy, Ed. by K. Kellermann, B. Sheets, NRAO, Green Bank (USA) 1983.

Planck Collaboration, Planck 2013 results. I. Overview of products and results, Submitted to Astronomy and Astrophysics, 2013.

Planck Collaboration, Planck 2013 results. XVII. Gravitational lensing by large-scale structure, Submitted to Astronomy and Astrophysics, 2013.

A. Penzias and R. Wilson 1965, A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s. ApJ, vol. 142, p.419-421.

E. Hubble, A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae, Proceedings of the National Academy of Sciences, 15 (1929), 168.

G. Lemaître, Un Univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extra-galactiques, Annales de la Société Scientifique de Bruxelles, April 1927, 47: 49.