Com’è noto, con il contratto a tutele crescenti – introdotto dal D.Lvo n. 23/2015 – è profondamente mutata la tutela per il lavoratore in caso di licenziamento. Ciò vale, in particolare, per il caso di licenziamento intimato per ragioni economiche od organizzative (c.d. giustificato motivo oggettivo o g.m.o.) da aziende con più di 15 dipendenti. Il D.Lvo n. 23/2015, che si applica a tutti gli assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, prevede che laddove non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo, “il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità” (art. 3 primo comma, D.Lvo n. 23/2015).

Dunque: in caso di licenziamento illegittimo non c’è più la reintegrazione nel posto di lavoro (“confinata” alle sole ipotesi, non molto frequenti, di nullità del licenziamento per discriminatorietà “a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni”, ovvero di licenziamento “riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”, art. 2 del D.Lvo n. 23/2015). Al lavoratore resta “solo” una tutela di natura economica, di consistenza differente a seconda degli anni di servizio (di qui le “tutele crescenti”) e stabilita in misura fissa dalla legge, senza che la valutazione espressa dal Giudice circa la gravità della illegittimità del licenziamento possa incidervi in alcun modo.

A coloro che sono stati assunti prima del 7 marzo 2015 si applica invece l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nel testo modificato dalla c.d. Legge Fornero. In particolare, nei casi in cui il Giudice “accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, il datore di lavoro è condannato alla reintegrazione dell’ex dipendente nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nei limiti di dodici mensilità (art. 18, comma VII) cit. “Nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo”, il Giudice dichiara invece comunque “risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.

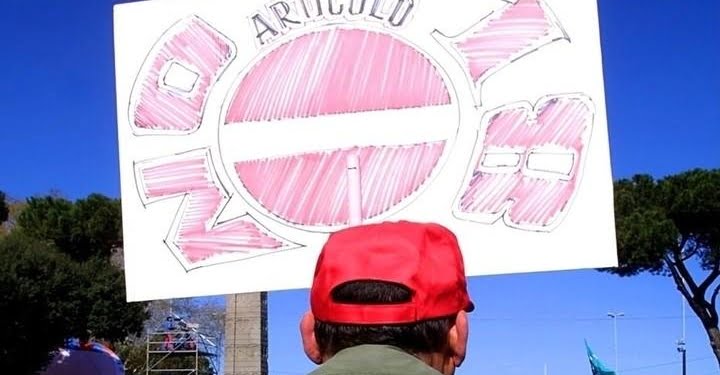

L’innegabile e significativa diversità esistente tra la tutela offerta dal “Jobs Act” e quella offerta dall’articolo 18 ha alimentato un articolato e vivace dibattito (non solo tra giuristi…) circa l’adeguatezza o meno della protezione offerta al lavoratore in caso di “contratto a tutele crescenti” (anche con riferimento a questioni diverse, attinenti al regime dei licenziamenti intimati per giusta causa o all’esito di una procedura di licenziamento collettivo).

Da ultimo, nella trascorsa estate, il confronto ha avuto una “escalation” da tempo auspicata dai detrattori del “Jobs Act”: per la prima volta dall’entrata in vigore del D.Lvo n. 23/2015 un Tribunale (nella specie quello di Roma, con Ordinanza del 26.7-2.8.2017) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla norma che sanziona l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo “solo” con la ricordata sanzione economica. Il caso da cui ha tratto spunto il Tribunale di Roma era particolare: si trattava di una lavoratrice licenziata dopo appena 5 mesi dall’assunzione, sulla base di una motivazione così generica da doversi ritenere pressoché inesistente.

A fronte di un’illegittimità indiscutibilmente molto grave ed evidente del licenziamento (tanto che il datore di lavoro non si era neppure costituito in giudizio per difendersi), il Tribunale di Roma ha giustamente rilevato che la lavoratrice, se fosse stata assunta prima del 7 marzo 2015, sarebbe stata o reintegrata nel posto di lavoro e risarcita con il pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (seppur nei limiti di 12 mensilità), ovvero avrebbe beneficiato della tutela indennitaria ricevendo un’indennità compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Essendo stata assunta dopo il 7 marzo, la lavoratrice aveva diritto solo a 4 mensilità.

Dopo aver illustrato la “paradossalità” del caso, il Tribunale di Roma ha quindi affermato che le norme contenute nel D.Lvo n. 23/2015 che si applicano ai licenziamenti per g.m.o (gli articoli 2, 3 e 4), violerebbero a suo giudizio numerose norme costituzionali. Più precisamente, il Tribunale di Roma ha affermato che “l’importo della indennità risarcitoria disegnata dalle norme del c.d. ‘Jobs Act’ non” rivestirebbe “carattere compensativo né dissuasivo ed” avrebbe “conseguenze discriminatorie” e che “l’eliminazione totale della discrezionalità valutativa del giudice finisce per disciplinare in modo uniforme casi molto simili tra loro” (di qui la ritenuta violazione del principio di uguaglianza). Il Tribunale ha ritenuto altresì che il Jobs Act violerebbe anche gli articoli 4 e 35 della Costituzione perché “al diritto al lavoro” verrebbe “attribuito un controvalore monetario irrisorio e fisso”, nonché violerebbe gli articoli 76 e 117 “la sanzione per il licenziamento illegittimo” essendo ritenuta “inadeguata rispetto a quanto stabilito da fonti sovranazionali come la Carta di Nizza e la Carta Sociale”.

Gli argomenti utilizzati dal Tribunale di Roma sono seducenti, ma qui non si vuole discutere della loro fondatezza giuridica o meno (anche perché – alla fine – si tratterebbe di un mero pronostico e tutti sanno che rispetto a un pronostico quel che conta davvero è l’esito della partita, qui costituita dalla decisione della Corte Costituzionale). Qui ci pare interessante segnalare che il Tribunale di Roma non ha censurato il Jobs Act nella parte in cui ha eliminato la possibilità della reintegrazione per i lavori assunti con contratto a tutele crescenti e illegittimamente licenziati per il g.m.o., ma “solo” nella parte in cui ha stabilito il meccanismo e la misura del ristoro economico spettante al lavoratore. Anche per il Tribunale parrebbe “archiviata” (vieppiù dopo gli insuccessi dei referendum aventi ad oggetto l’articolo 18 e l’abrogazione totale del D.Lvo n. 23/2015) la questione relativa all’insopprimibilità della reintegrazione per tutti i lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti: il che non è affatto cosa da poco, viste tutte le polemiche che hanno accompagnato l’entrata in vigore del Jobs Act.

Visto l’angolo da cui muove il suo “attacco” il Tribunale di Roma, viene però da chiedersi se non si tratti comunque di una battaglia di retroguardia, il vero campo di confronto essendo altrove. Come ha ripetutamente evidenziato il Papa, stiamo vivendo un “cambiamento d’epoca” sotto ogni punto di vista. In un contesto economico, tecnologico e sociale in vorticoso cambiamento, dal quale emergono e continueranno a emergere “nuovi lavori” e conseguentemente “nuovi lavoratori”, non è più interessante interrogarsi su tutto ciò che può favorire un più ampio accesso al lavoro piuttosto che discutere sulle misure per tutelarlo quando lo si perde?