Per sfidare il nuovo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e mettere alla prova le sue intenzioni di discontinuità e di cambiamento (immaginiamo rispetto alle scelte politiche compiute dal governo Renzi), Giggino Di Maio ha proposto l’istituzione di un salario minimo legale, che si affiancherebbe (non si capisce bene come) al reddito di cittadinanza (RdC) ormai prossimo alla sua approvazione. Ovviamente, il vicepremier “giallo” crede sempre di essere lui ad aver scoperto l’acqua calda, mentre in precedenza gli italiani erano costretti a lavarsi con quella fredda, incuranti dei raffreddori e della tosse. Qualche cosa di simile al salario minimo legale (d’ora in poi useremo l’acronimo francese dello smic) era contenuto nella riforma del mercato del lavoro del 2012 e nel Jobs Act del 2014. In questa legge, il tema era previsto in una delle deleghe, la sola che poi non ha avuto attuazione per la contrarietà dei sindacati.

Così recitava la norma: “Introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Nella norma di delega si faceva riferimento a un’eventuale fase di sperimentazione. Soprattutto, vi era una chiara delimitazione della platea “a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione di lavoro subordinato”: il che significa – se le definizioni conservano il loro significato – che gli interessati al “compenso orario minimo” sarebbero stati i lavoratori dipendenti sul piano giuridico, non avendo ancora rilievo nel nostro ordinamento il concetto di dipendenza su quello economico.

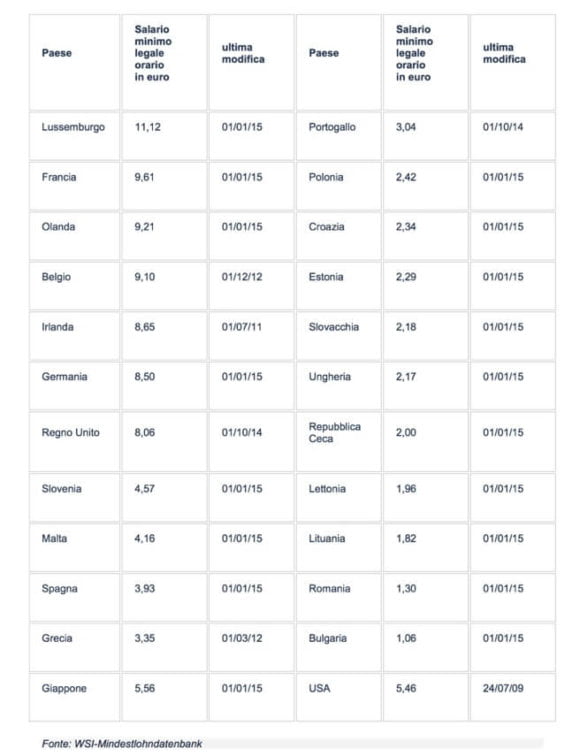

Se questa resta l’interpretazione corretta è opinione di chi scrive che l’introduzione di un salario minimo, nel nostro sistema, non sarebbe solo inutile, ma persino non conveniente per i lavoratori. Certo, a questa considerazione tante “anime belle” replicano che nell’Unione europea ben 21 paesi hanno istituito il salario minimo (si veda la tabella qui sotto) e che l’Italia è inadempiente anche sotto questo aspetto.

Senza voler trasformare un dibattito pratico in un conflitto ideologico, sarebbe bene valutare la struttura delle relazioni industriali di ciascun Paese, la funzione dei suoi istituti contrattuali e retributivi e gli orientamenti consolidati della giurisprudenza. Si scoprirebbe, allora, che, in generale, lo smic è previsto laddove non esiste contrattazione nazionale di minimi retributivi uniformi su tutto il territorio nazionale e che, pertanto, da noi, il salario minimo esiste già anche se non si chiama così. E a prevederlo è, niente meno, un articolo della Costituzione ritenuto percettivo da una giurisprudenza consolidata. Nell’articolo 36 della Carta è sancito che il lavoratore ha diritto a una “retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”.

I giudici, chiamati a definire tale trattamento, hanno fatto costantemente riferimento alla retribuzione di base (i cosiddetti minimi tabellari) previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria o di settore produttivo (il cosiddetto meccanismo di estensione indiretta del contratto nazionale). Così, le retribuzioni individuate in rapporto alle tabelle fissate nei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative costituiscono, in giudizio, il livello minimo vincolante per tutti i rapporti di lavoro di quella categoria o di quel settore. E in Italia esiste una rete contrattuale nazionale che praticamente non lascia scoperto nessun lavoratore (anche se comincia a diffondersi il fenomeno dei cosiddetti contratti pirata).

In sostanza, con l’interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 36 Cost. si è giunti al riconoscimento di un salario minimo garantito. Il canone giurisprudenziale di “retribuzione minima” si è, dunque, storicamente consolidato, diventando di generale applicazione. Che senso avrebbe, allora, cimentarsi con un problema già risolto, almeno per i lavoratori dipendenti, finendo per abbassare il livello di tutela ora assicurato dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza, dal momento che, per definizione, il salario minimo legale non può che essere inferiore a quello contrattuale?

A parte le palesi ragioni di carattere economico, da noi ce ne sarebbe una in più. Se il salario legale coincidesse con quello tabellare previsto dai contratti, sarebbe esplicita la violazione dell’articolo 39 Cost. il quale dispone una particolare procedura, inattuata (e forse inattuabile) per definire contratti validi erga omnes. Quanto ai lavoratori parasubordinati (non coperti – è bene ricordarlo – dalla norma di delega del Jobs Act) sarebbe saggio dare attuazione a quanto già previsto dalla legge Fornero che (diversamente dai criteri indicati nel Jobs Act) ha introdotto anche per i collaboratori a progetto un compenso minimo da stabilire attraverso la contrattazione collettiva, in assenza della quale, esso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti nazionali di categoria applicati – nei settori di riferimento – alle figure professionali con un profilo analogo a quello del collaboratore a progetto.