La scena si svolge una decina d’anni or sono nella saletta dove si riunisce, in modo naturalmente riservatissimo, la commissione di concorso per una nomina a cattedra di ruolo in un dipartimento umanistico presso una grande università dell’area newyorchese. Tutti i membri hanno letto le pubblicazioni dei pochi candidati arrivati alla selezione finale, e hanno ascoltato le conferenze che ognuno di loro ha in giorni successivi tenuto di fronte ai professori e ai dottorandi; le impressioni dei quali (piccola nota comparativa rispetto alle università italiane), anche se non hanno una valenza ufficiale, sono già state ascoltate con attenzione. Si sta dibattendo il caso di uno dei migliori candidati, sul quale però le opinioni sono divise; e a un certo punto uno dei più autorevoli membri della commissione, non particolarmente favorevole a quel candidato, osserva con un sorriso lievemente ironico: “Beh, lui cita ancora Harold Bloom…” (a proposito: il docente in questione non ottenne quella cattedra, ma adesso insegna serenamente e produttivamente in un’università del Sud negli Stati Uniti).

Sorgono allora spontanee un paio di domande: Come mai Harold Bloom (1930-2019), una delle star della critica letteraria internazionale, poteva, ancora vivo e attivo, essere diventato poco “citazionale” (come dicono i francesi) negli ambienti intellettuali più schizzinosi? E correlativamente: Come mai per questo grande personaggio, scomparso alla metà del mese scorso, il problema non è quello espresso dall’abituale linguaggio giornalistico: “È troppo presto per” (fare un bilancio della sua attività, esprimere un equilibrato giudizio critico, ecc.) bensì quasi l’opposto, cioè: meglio affrettarsi a spiegarne l’importanza, prima che la sua opera venga dimenticata? Per comprendere come stia accadendo ciò, bisogna avere un’idea dell’atmosfera in cui vive la cultura statunitense, con la sua peculiare mescolanza di studiosità universitaria e mode mediatiche.

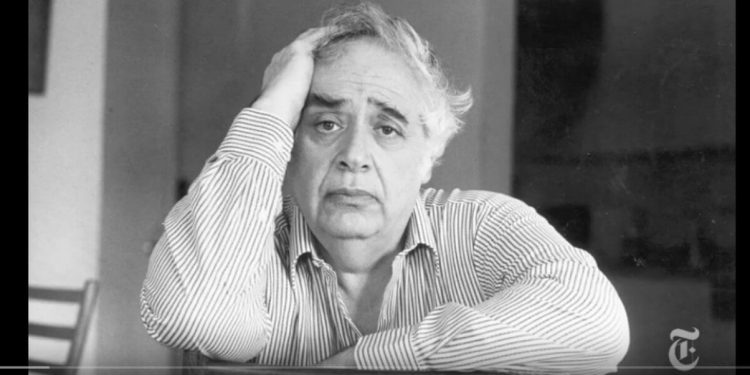

Harold Bloom ha cominciato la sua carriera di brillante giovane professore come autore di studi sui Romantici inglesi e su William Blake. Ma negli anni seguenti, mentre restava saldamente ancorato, proprio fino ai giorni della morte, alla sua istituzione universitaria (l’Università di Yale a New Haven, nello stato del Connecticut), Bloom compiva una svolta intellettuale tanto importante quanto difficile da definire.

Da un lato sviluppava un eloquente stile discorsivo, saggistico e aforistico, nella grande tradizione della critica inglese rappresentata soprattutto dal suo eroe settecentesco Samuel Johnson (1709-1784) e dall’altro suo eroe tardo-ottocentesco Oscar Wilde (1854-1900), e già questa combinazione di modelli critici così diversi rivela la grande versatilità e raffinatezza del suo ingegno; dall’altro lato svolgeva un revisionismo, insieme estetico e teologico, della tradizione giudaico-cristiana (inventandosi una sua categoria di “giudaismo non-normativo”), che faceva leva su studi esoterici: soprattutto ma non solo la Kabbalah (nell’ultima visita che ebbi il privilegio di fargli durante la primavera scorsa vidi un Bloom stanco ed emaciato, che però stava preparando quelle che sarebbero state le sue ultime lezioni, e che aveva ancora l’eroica energia di guidare la sua assistente verso i titoli delle opere di Gioacchino da Fiore).

Ma in fondo questa tendenza allo studio della letteratura come mito e mistero affiorava già nelle sue prime opere: il libro su Shelley parlava del suo mythmaking (“far mito”), l’opera sui Romantici era intitolata a una Compagnia visionaria, il libro su Blake si concentrava sulla Apocalisse creata da questo poeta.

Questa eccezionale combinazione di bellezza di stile, erudizione e varietà ermeneutica resta la cifra non riproducibile della grandezza di Bloom, e spiega anche perché sia difficile se non impossibile parlare di una sua scuola. Le opere che segnano le tappe del suo originale metodo critico, e che sono in generale libri piuttosto brevi e molto intensi, si snodano nel ventennio fra i primi anni Settanta (L’angoscia dell’influenza; Una mappa della dislettura) e gli anni Ottanta fino alle soglie dei Novanta (Agone. Verso una teoria del revisionismo; I vasi infranti). E questa per così dire sinfonia critica aveva come accompagnamento il basso continuo delle sue analisi dei drammi di Shakespeare, che Bloom ha esaltato come il creatore della coscienza dell’uomo moderno.

Ma poi Bloom ha avuto una fortuna che si è tradotta al tempo stesso (come purtroppo accade quasi sempre in questi casi) in un fatale salto di qualità. È diventato cioè quello che in Usa si chiama un public intellectual: insomma un famoso opinionista (ruolo che peraltro egli ha gustato e svolto con brio fino all’ultimo), dopo che invece era stato un maestro di pensiero. Ma anche come opinionista, Bloom (a conferma della sua straordinaria agilità mentale), ha coltivato un doppio registro, non limitandosi alle interviste giornalistiche irte di frecciate contro le correnti critiche alla moda e i mostri sacri della scrittura letteraria contemporanea, dove affioravano a volte anche le sue personali (e quale intellettuale non ce le ha?) angosce o almeno ansie dell’influenza – come la sotterranea emulazione rispetto al teorico della letteratura di una generazione precedente, il critico e pastore evangelico Northrop Frye studioso fra l’altro di Blake; o come il senso di competitività verso colui che fu per un paio d’anni (anni di cui si parlò a lungo) suo collega a Yale: il decostruttivo, filosofico, e spettacolarmente “francese” Jacques Derrida. Ma, a proposito di doppio registro, Bloom ha anche coltivato un’inesauribile attività di tipo pedagogico: edizioni di drammi shakespeariani, curatele di raccolte di saggi scritti da altri critici sui più svariati autori, antologie.

L’opera forse più nota di Bloom è (ironie della storia letteraria), un libro monumentale ma debole: Il canone occidentale. I libri e le scuole delle età (fra parentesi: le traduzioni italiane di Bloom rendono spesso opaca la grande eleganza della sua scrittura; la bizzarra resa italiana di quel sottotitolo, “I libri e le scuole delle età”, che fa pensare a libri di testo per ragazzi, si riferisce in realtà a “I libri e le scuole di pensiero che sopravvivono attraverso i tempi”).

Ecco: questo diluviare di opere mediatiche aiuta a spiegare (ma non a giustificare) lo snobismo dei critici di nuova generazione cui si riferiva l’aneddoto iniziale. In fondo c’è una rassomiglianza conturbante (uncanny: uno degli aggettivi preferiti da Bloom, sulle orme di Freud) fra la parabola di Bloom e quella del suo personaggio shakespeariano preferito (e qui il critico ironizzava allegramente sulla propria corpulenza negli anni migliori), Sir John Falstaff. Falstaff è il battutista ricco di ingegno e finezza che si muove confidenzialmente alla corte del futuro re d’Inghilterra solo per essere brutalmente rinnegato da quest’ultimo, quand’egli ascende al trono col nome di Enrico V. Non potrò più rileggere gli straordinari e commoventi dettagli dell’agonia di Falstaff così come Shakespeare ce la presenta in Henry V: “sorrideva alle estremità delle sue stesse dita […] il suo naso era appuntito come una penna”, senza pensare al viso affilato del mio mentore e amico, in quella mattina di aprile a New Haven.