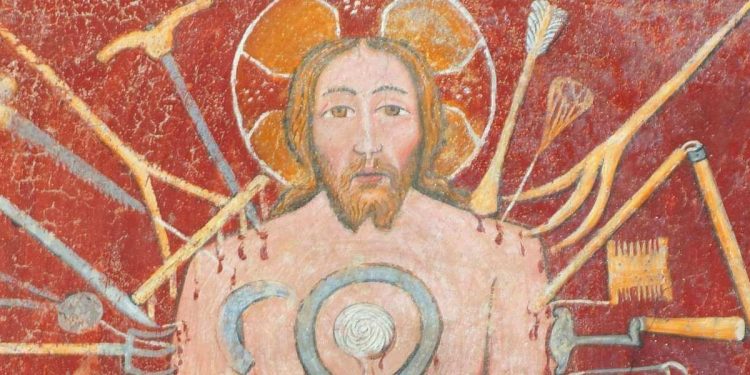

Gli apparati decorativi delle chiese medievali si rivelano pieni di sorprese inaspettate. A Biella, in territorio piemontese, un dipinto riscoperto solo nel 1957, a fianco dell’antica porta laterale della chiesa di Santa Maria, oggi trasformata in cattedrale, ci restituisce un’immagine del Cristo sofferente che, ai nostri occhi moderni, appare decisamente poco convenzionale.

Il corpo del Salvatore è stretto da ogni lato nella morsa degli attrezzi tipici dei lavori manuali più largamente praticati al momento della realizzazione dell’opera (siamo all’altezza del 1460-65). Vediamo coltelli, forbici, asce, mannaie, punteruoli, rastrelli, forconi, zappe che si dispongono a raggiera intorno all’uomo della Passione. In molti casi, sulle sue carni innocenti le punte degli attrezzi arrivano a incidere, facendo fuoriuscire flutti di sangue che si mescolano a quello delle canoniche piaghe della crocifissione. Sul davanti, il petto è coperto da grandi cesoie, che Cristo stesso sorregge con le braccia stese in segno di ormai vana difesa.

Il senso che si sprigiona è, senza dubbio, quello di una forte connessione tra la figura divina e la fatica materiale imposta all’uomo come via obbligata per la sua esistenza nel mondo: “Con il sudore del tuo volto mangerai il pane”. Difatti, l’antico dipinto è stato frettolosamente ribattezzato con il titolo di “Cristo degli artigiani”, o anche come “Cristo dei lanaioli”, immaginando che potesse essere stato commissionato da una confraternita, o meglio da una corporazione di mestiere che riuniva, un tempo, gli addetti alle professioni da cui è scaturita la fortuna delle industrie tessili fiorite nella zona. Un mercante intento alla vendita di tessuti, con a fianco un mulo che trasporta sacchi di contenuto imprecisabile, compare nell’angolo sinistro inferiore dell’immagine. E questa potrebbe essere la conferma del legame tra una specifica attività lavorativa e l’onore reso al Figlio di Dio che si è fatto uomo, calandosi fino a interferire con le più terrestri implicazioni del destino dei comuni mortali.

L’interpretazione più istintiva è però fuorviante. Se si osserva meglio, si vede che tra la figura di Cristo e il mercante non c’è simbiosi armoniosa: dal banco di lavoro di quest’ultimo si diramano linee che sono come frecce infitte negli arti inferiori del Redentore. Tra i piedi che ostentano la foratura dei chiodi, in aggiunta, un mazzo di carte da gioco imprime una ferita ulteriore ai calcagni. Mentre, sul lato destro, da una coppia di danzatori con il tamburello partono strali che, a loro volta, fanno sanguinare il corpo oggetto di offesa impietosa.

I dettagli della rappresentazione mettono sempre in rapporto le realtà più banali e quotidiane della vita dell’uomo con il riferimento ultimo della fede cristiana. Ma l’accento è posto sulla precedenza che, nella cornice di un tale intreccio, doveva essere attribuito al vero dominatore del vivere collettivo: a lui andava l’ossequio supremo, quello che imponeva la sospensione di ogni altro genere di attività quando l’invito alla preghiera faceva sentire il suo richiamo e il fermento del teatro comunitario si placava per fare posto alla convocazione dei fedeli nei luoghi delle celebrazioni festive. Era nei giorni del riposo dedicato al culto divino che la pressione delle necessità materiali faceva sanguinare il corpo di Cristo, qualora entrassero in contraddizione con l’osservanza del precetto della Chiesa, sentito come vincolante per tutti.

Per questo le antiche pitture murali con il Cristo lacerato dai segni del lavoro umano e dalle occupazioni del tempo profano, collocate a baluardo delle zone di ingresso, o anche all’esterno delle pareti degli edifici sacri, in modo che restassero visibili a chiunque senza sosta, erano un proclama risoluto contro il rischio dell’appiattimento del flusso del tempo. Esaltando l’intangibilità del giorno del Signore, puntellavano il calendario dell’alternanza tra ciò che è feriale e ciò che doveva restare momento riservato al commercio con il divino. Così salvaguardavano lo spazio di cui l’uomo non può pretendere di farsi padrone, se si dispone ad accettare di essere figlio e creatura.

I documenti del passato vengono in nostro soccorso per aiutarci a fare luce sulla tradizione da cui questo genere di immagini artistiche è scaturito. Già una visita vescovile del 1571 richiamava l’attenzione del clero di Biella sull’immagine che abbiamo appena commentato denominandola, esattamente, con il titolo “vulgato” che allora la contraddistingueva: “que dici solent la Domenica”. Gli storici dell’arte, dal canto loro, hanno offerto da tempo indizi innumerevoli che consentono di completare il puzzle, decifrando l’intenzionalità originaria dei dipinti murali del “Cristo della domenica”: confermano che si trattava di una immagine di ammonimento, con il compito di rivendicare la superiorità del culto festivo rispetto agli obblighi del lavoro umano e delle responsabilità familiari e sociali. Basta scorrere le pagine di un bel volume del 2005 di Dominique Rigaux (Le Christ du dimanche. Histoire d’une image médiévale) per essere messi in grado di reinserire il piccolo affresco biellese nella sontuosa costellazione della fortuna che ha conosciuto in tutta l’area alpina, con significative proiezioni anche verso l’Inghilterra meridionale, l’area asburgico-croata e l’Italia centrale, la tipologia iconografica del Cristo ferito dal mancato riconoscimento dei suoi diritti di principe del tempo mondano.

Il picco di questa fortuna iconografica si raggiunse tra XIV e XVI secolo. Il “Cristo della domenica” di realizzazione più tardiva, fra quelli datati con almeno relativa sicurezza, ci porta a Tesero, in Val di Fiemme, e reca la data del 1557. Poi iniziò una fase di declino irreversibile, parallela allo svuotamento di tante altre forme di pubblica enfatizzazione dei messaggi religiosi tramite segni figurati che facevano leva sulla materialità esplicita del registro comunicativo: pensiamo alla perdita di prestigio delle Madonne del latte, alla proibizione delle rappresentazioni triandriche della Trinità come insieme di persone con il medesimo volto umano, all’innalzamento della soglia del pudore che spinse a censurare la messa in evidenza della carnalità di Cristo in termini troppo fisicamente eloquenti. Anche la visita pastorale biellese del 1571 citava il dipinto della “Domenica” solo per prescrivere di distruggerlo. Quelle “imagines” erano ormai ritenute eccessive e di cattivo gusto da una sensibilità nuova che andava prendendo piede in seguito alla spiritualizzazione del culto cristiano voluta dalle élite del mondo colto e da una parte delle autorità ecclesiastiche superiori.

A Biella, lo si intuisce subito, i detrattori della concretezza realistica dell’arte modellata da una larga tradizione di consumo collettivo rimasero inascoltati. Anche altrove, relitti di un grande naufragio provocato dalle ondate di modernizzazione, sopravvissero i frammenti di un corpus di immagini “parlanti” che fino a un certo punto era stato capace di mantenersi florido e capillare, giungendo a invadere le periferie più sguarnite. Ed è impressionante constatare che in molti contesti, esattamente come accaduto a Biella, la volontà di tutelare il culto del corpo di Cristo nei giorni di festa, proteggendolo dalle intrusioni abusive degli affari e degli interessi mondani, sia stata frequentemente interpretata, in senso positivo, come un incitamento a coltivare il legame di fondo tra la fede religiosa e l’impianto globale, concreto e materiale, della vita degli uomini in società, che trova nel lavoro una delle sue espressioni privilegiate. Al punto che il divieto di lavorare nei giorni di festa, per i modi in cui era recepito in una mentalità diffusa, poteva capovolgersi nella più estesa percezione che la fede aveva qualcosa da dire su tutte le dimensioni della realtà umana, lavoro e professione compresi. In questo modo il Cristo eretto a signore del riposo festivo poteva trasformarsi, agli occhi di tanti che lo guardavano con volontà di sincera adesione, nel Cristo “dei mestieri”, patrono degli addetti agli esercizi del lavoro umano, consacratore del valore buono della fatica che passa anche attraverso la forza fisica delle mani e la creatività dell’intelligenza applicata.

Partendo dall’apologia dell’insindacabile primato divino, si era messi di fronte all’idea che questo primato stava comunque dentro il nesso strutturale con l’ossatura della materia grezza dell’intera esistenza. Per martoriare un corpo vivente, bisognava, prima ancora, che lo si sentisse vicino, raggiungibile e familiare. Si poteva “cristianizzare” anche il più umile operare di ogni giorno, a patto di imporgli dei limiti che non era ragionevole per nessuno scardinare.