“Lei ha pochi mesi di vita” – dice il dottore. “Faremo il possibile per curarla al meglio ma, glielo diciamo subito, una sua guarigione è praticamente impossibile”. Come si reagisce ad una notizia del genere? Difficile a dirsi, almeno a priori. Perché, come ebbe a dire Bob Dylan, la morte non è accettata universalmente.

Bene, dopo questo discorso, uno come Wilko Johnson avrebbe avuto una sola reazione: si sarebbe strizzato i cosiddetti e, strabuzzando gli occhi, avrebbe preso su la sua chitarra e avrebbe cominciato a randellarci sopra un riff apotropaico.

Chi è Wilko Johnson? Wilko Johnson è semplicemente il leader di una delle più grandi band di rock’n’roll della terra d’Albione: i Dr. Feelgood. Mai sentiti? Peccato per voi, perché in questi anni vi siete persi una fonte di eccitamento quasi imparagonabile ad altri fenomeni terrestri ed ultraterreni. Vi raccontiamo una storia, allora.

C’era una volta l’Inghilterra. Nick Hornby, uno di cui ci si può fidare certamente sia in fatto di gusti musicali che in fatto di acutezza nel percepire lo spirito dei tempi, racconta che l’Inghilterra degli anni Settanta era un posto veramente triste, in cui si viveva una soffocante atmosfera di dopoguerra permanente. E soprattutto, gli inglesi erano piuttosto inaciditi dall’invidia: “Avremo anche inventato il gioco del calcio ma, maledizione, il rock and roll, il blues, il soul l’hanno inventato LORO!” Loro chi? Loro gli americani, razza barbara e senza storia ma che ha saputo inventare il bene di consumo più eccitante della storia. (Anni dopo avrebbe implicitamente risposto a questa affermazione Chris Robinson, leader dei Black Crowes, che avrebbe detto senza mezzi termini: “Il rock and roll è americano, è cosa nostra, e gli inglesi si tengano pure il fottuto gioco del calcio.”)

Così, dopo la sbronza degli anni Sessanta e la reazione dei primi Settanta – il progressive, che palle! – ci fu l’intuizione geniale: “LORO avranno anche inventato il rock’n’roll, il soul, il blues (ecc. ecc.) ma noi abbiamo inventato…i PUB!”. Una intera generazione di musicisti che amavano il rock americano, quindi, si trasferì proprio in quei locali, dove la torrida ed umida temperatura di quei posti, generalmente scuri, generalmente molto fumosi, era portata ancor di più all’estremo dalla birra a fiumi e dalle chitarre elettriche, dal whisky e dalle armoniche sferraglianti.

Lo chiamarono, con non troppa fantasia, pub rock. Da quella scena, fra il 1973 ed il 1977 (anno in cui scoppiò la rivoluzione britannica. A saltare non fu però la testa della Regina quanto le palle di Sid Vicious, ma questa è un’altra storia) vennero fuori Graham Parker coi suoi Rumours, il primo Elvis Costello, i Brinsley Schwarz, i Ducks Deluxe, Nick Lowe e, appunto, i Dr. Feelgood.

Erano tutti giovani, carichi di soul, sudore e rhythm’n’blues e suonavano esclusivamente per uno scopo: divertirsi e fare casino, tanto casino. Avevano imparato dalla generazione precedente, dagli Who, dagli Stones, dai Kinks, dai Pretty Things. Ascoltavano James Brown, Otis Redding, i Meters e tanti tanti altri. Possibilmente, neri. Vestivano in modo normale, si vestivano da persone ordinarie, erano lontanissimi dal mito della sacra trimurti “sesso-droga-rock’n’roll”, che uno di loro, Ian Dury, assieme ai suoi BlockHeads, prese bonariamente per i fondelli intitolandoci una canzone che finì per diventare un successo internazionale.

Fra di loro, i Dr. Feelgood erano quelli con la carica più nera di tutti. I più funk, certamente, ma anche quelli che suonavano più forte, più veloce, più selvaggio, più sguaiato, più strafottente. Non avevano l’aura da maledetti. Visti sul palco, anzi, avevano proprio l’aria da gran cazzoni. A sempiterna testimonianza della loro cazzonaggine incomparabile sta la copertina del loro primo disco dal vivo, intitolato emblematicamente “Stupidity”, dove dietro a Lee Brilleaux (il cantante) impegnato a soffiare come un ossesso nell’armonica, si intravedeva la sagoma del chitarrista Wilko Johnson, ritratto in una improbabile smorfia facciale. Se non avete mai ascoltato “Stupidity”, la vostra deve essere una vita veramente molto molto triste.

L’anima della band, oltre al cantante Brilleaux, era la chitarra ruggente di Johnson, costantemente impegnata a spezzare frasi e costruire riff funky-ma-funky-che-più-negroidi-non-si-può, dal suono secco e saturo allo stesso tempo. Un chitarrista di quelli che non si trovano più, un treno ritmico capace di dare il tiro all’intero gruppo. Con lui i Dr. Feelgood hanno prodotto i loro migliori dischi fra il ’75 ed il ’77, che vi consigliamo caldamente di procurarvi e che sono raccolti in un cofanetto quadruplo dal titolo “All through the city” recentemente ristampato e dal prezzo decisamente conveniente.

Nel 1977, proprio durante la deflagrazione del punk, Johnson lasciò la band e girò con diverse band i palchi più o meno scalcagnati di mezzo mondo, unendosi per un breve periodo anche ai BlockHeads di Ian Dury, di cui abbiamo detto sopra, e continuando a divertirsi, finendo a fare persino l’attore nella popolare serie televisiva “Il trono di spade”.

“Lei ha pochi mesi di vita” – dice il dottore. “Faremo il possibile per curarla al meglio ma, glielo diciamo subito, una sua guarigione è praticamente impossibile”. “Devo crepare. Va bene. Devono crepare tutti prima o poi. E visto che devo crepare, lo farò divertendomi”. Probabilmente deve aver pensato questo, Wilko Johnson, quando nel 2013 i medici gli hanno diagnosticato un cancro in stadio terminale che aveva aggredito il pancreas. E così, chitarra in spalla, è partito per un tour di commiato al proprio pubblico. Un tour senza nemmeno l’ombra di toni elegiaci o da viale del tramonto. Solo rock’n’roll, niente altro.

I colleghi, da sempre prodighi nel riconoscere Johnson come grande ed influente artista (Paul Weller lo cita fra le sue principali fonti ispiratrici) non mancano di fargli avere il loro sostegno.

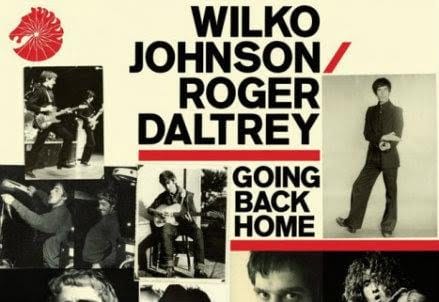

È stato così che un giorno Roger Daltrey, storico cantante degli Who – le cui influenze sono lì per lì le stesse subite anche dai Dr. Feelgood – ha pensato bene di far visita a Wilko. Il risultato è che i due sono finiti in sala di registrazione, insieme al batterista Dylan Howe (figlio di Steve Howe degli Yes. Suo padre NON deve essere orgoglioso di lui…), al bassista Norman Watt-Roy (ex BlockHeads) e al tastierista Mick Talbot (ex Style Council), per registrare una manciata di classici provenienti dal repertorio dei Feelgood, oltre ad una potente cover di Can you please crawl out your window? di Bob Dylan.

Il risultato è “Going back home”, pubblicato dalla recentemente rinata Chess Records (altro marchio storico e leggendario), ed è semplicemente una goduria, una sequela di riff potenti e precisi, di sventagliate di rock’n’roll sporcato di negro, di suoni decisamente rétro. Non c’è spazio per la malinconia. Non l’ombra di autocommiserazione. Neppure la serena rassegnazione che – per citare un esempio simile – permeava in alcuni episodi i solchi di The Wind, il disco testamento di Warren Zevon.

“Going back home” è un disco che trabocca di vita: protagonista è, manco a dirlo, proprio la chitarra di Wilko Johnson, il cui tiro inconfondibile è il tappeto su cui si appoggia la potente voce di Daltrey che, nonostante sia quasi irriconoscibile rispetto ai tempi gloriosi degli Who, causa un notevole restringimento dell’estensione, si cala nella parte del cantante di blues e tira fuori la sua anima più rhythm’n’blues. A volte diventa quasi un cantante soul (come in Turned 21, l’unica ballata del disco), a volte si immerge nel rock’n’roll ora più spinto (I keep it to myself, Going back home) ora vagamente più swingante (Everybody’s carrying a gun). In altri episodi, lui e Johnson giocano a calarsi nelle atmosfere blues che furono care a Dylan (la citata Can you please crawl out your window? ed una Some kind of hero che sembra uscita dritta dritta dalle sessions di Highway 61 revisited). La grandezza del Johnson chitarrista, le cui doti ritmiche sarebbero da far studiare e ristudiare a chi prende lo strumento in mano, emerge poi in pezzi come Sneaking suspicion o Keep on lovin’ you, in cui da solo è capace di costruire le impalcature ritmiche dell’intera band e, nel mezzo, di inserire fill solistici brevissimi e ficcanti.

Potente, incredibilmente potente, rugginoso e ruggente. Questi sono gli attributi di Going back home. Altro che testamento: questo disco è una celebrazione. Una celebrazione della forza naturale del rock’n’roll. Non si avverte, nemmeno per un secondo, neppure l’istinto di esorcizzare la morte attraverso l’intensità della vita. No, niente di tutto questo. È una boccaccia, una smorfia ironica di quelle che Wilko è solito mostrare durante i suoi spettacoli. Eccolo lì, ce lo vediamo Wilko Johnson che se la ride dicendo a tutti: “fanculo, sono ancora vivo!”. Lunga vita a Wilko Johnson! Lunga vita al rock’n’roll.