Il disastro di Chernobyl accade il 26 aprile 1986. Due giorni dopo un noto Dj di una altrettanto nota radio britannica, rende nota la notizia facendola seguire da “I’m Your Man” degli Wham, non esattamente la colonna sonora che ti aspetteresti per commentare una simile tragedia.

La leggenda narra che Morrissey e Marr, che si trovavano all’ascolto, furono a tal punto colpiti da quel contrasto surreale, da comporre quasi immediatamente “Panic” col suo celebre refrain “Brucia quella benedetta discoteca, impicca il Dj”, che tante polemiche creò nella rigida e moralistissima Gran Bretagna. Se avessero letto un po’ più al fondo il testo, i benpensanti avrebbero magari scoperto come proseguiva: “perché la musica che sta suonando non ha niente a che vedere con la mia vita”. Era il periodo di un altro singolo, “Rubber Ring”, dove Morrissey esortava ad “aggrapparsi alle canzoni che ti hanno salvato la vita”.

Il giornalista Len Brown, nel suo bellissimo “Meetings with Morrissey”, che raccoglie vent’anni di interviste col cantante di Manchester, ad un certo punto racconta del fratello, morto suicida poco dopo che Ian Curtis dei Joy Division aveva compiuto il medesimo gesto (non per la scomparsa del suo idolo, anche se questo fatto aveva indubbiamente pesato sulla sua depressione). E scrive di essere convinto che, se avesse aspettato qualche anno e avesse visto nascere gli Smiths, di sicuro avrebbe avuto un valido motivo per rimanere in vita.

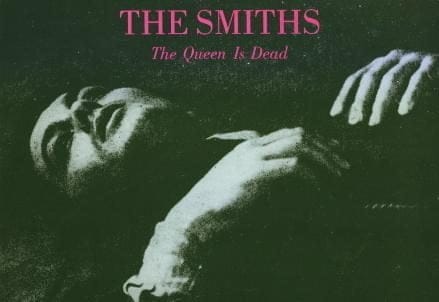

Perché se le canzoni ti possono salvare, quelle degli Smiths riescono a farlo più di tutte le altre. Oggi, esattamente trent’anni fa, veniva pubblicato “The Queen Is Dead”, il terzo disco in studio del quartetto britannico, acclamato quasi ovunque come il loro capolavoro, indicato pressoché all’unanimità come uno dei dischi più belli della storia del rock.

Morrissey, che è sempre stato un personaggio sopra le righe, recentemente ha fatto parlare di sé per aver invitato i fan ad acquistare la title track del disco su iTunes in modo da farla finire in classifica, dopo che la Warner, che detiene i diritti sul catalogo del gruppo, si è rifiutata di ristamparlo in occasione dell’anniversario.

Gli Smiths non esistono più da tempo, sciolti praticamente l’anno successivo all’uscita di quel disco, logorati dalle tensioni interne, dalle divergenze artistiche e da questioni economiche mai veramente affrontate e quindi mai veramente risolte. Dopo quella dei Led Zeppelin (che comunque almeno per un concerto è avvenuta), la loro è l’ultima grande reunion che manca al mondo del rock. Ma non avverrà mai (benché i due membri “deboli” Andy Rourke e Mike Joyce la implorino da anni, stando a fonti attendibili) perché Morrissey e Marr non sono mai stati due che tornano sui loro passi, oltre al fatto che nessuno garantisce sui loro problemi personali.

Ma forse non ne abbiamo nemmeno bisogno. Come disse Morrissey qualche anno dopo lo scioglimento: “Abbiamo dato ai fan una sessantina di grandi canzoni, dovrebbero essere contenti di questo”. In effetti lo siamo. La loro è stata una storia troncata quasi sul nascere, una band dalle potenzialità impressionanti che non è mai esplosa come avrebbe dovuto, come avrebbe meritato. Una band che non ha mai risolto certi problemi strutturali, che li ha lasciati crescere fino a quando è divenuto troppo tardi. Una band che avrebbe potuto dare ancora molto, quindi, se solo non si fosse arresa alla fatale mistura di errori personali e circostanze sfortunate.

Però forse è giusto così. Quando ascolti un disco come “The Queen Is Dead” la domanda ti sorge spontanea, benché probabilmente inutile: “Cosa avrebbero potuto scrivere, più di così”.

Se c’è una cosa di cui gli Smiths sono sempre stati accusati, è quello di essere stati grandissimi sui singoli ma mai al top della forma sugli album. Il disco d’esordio, che conteneva comunque una meravigliosa raccolta di canzoni, fu eccessivamente penalizzato dalla produzione e da una performance vocale a tratti imprecisa. Quegli inni pop definitivi furono valorizzati molto di più dalle versioni “live” suonate al celebre programma di John Peel, tanto che “Hatful of Hollow”, raccolta di quelle registrazioni e di altro materiale inedito, è una delle poche uscite di questo tipo ad essere considerata meglio di un disco vero e proprio.

“The Queen Is Dead” è invece un altro discorso. Il gruppo è riuscito questa volta a trovare la quadratura del cerchio ed è davvero difficile individuare un solo momento debole, all’interno delle dieci tracce che compongono il lavoro. Persino episodi come “Vicar in a Tutu” o “Frankly Mr. Shankly”, che potrebbero essere considerati minori a fianco di canzoni assolute quali “Bigmouth Strikes Again” o “There Is A Light That Never Goes Out”, se prese singolarmente risultano degli autentici gioielli.

È un lavoro che ha una sua coerenza interna, che appare omogeneo musicalmente e attraversato da uno spesso filo conduttore nei testi, in misura nettamente superiore a quanto accaduto coi due precedenti dischi.

Un disco forte, sin dalla copertina, uno scatto di Alain Delon tratto dal film “L’Insoumis”, del 1964; una testimonianza ulteriore della passione viscerale, quasi ossessiva, che Morrissey nutriva per film e soap opera di culto, tanto da infarcire i suoi testi di citazioni varie tratte da oscure pellicole e da scegliere sempre con cura gli artwork di singoli e album all’interno di questo immaginario.

Un disco forte anche nel titolo: “La regina è morta”, in Gran Bretagna non è proprio un messaggio simpatico e beneaugurante. E pensare che avrebbe dovuto chiamarsi “Margaret on the Guillottine”, come atto di eterno amore alla Thatcher, che all’epoca era nel pieno del suo secondo mandato e che stava facendo infuriare i sindacati e i gruppi di opposizione con la sua politica liberista, che stava provocando anche un bel trambusto sociale.

Il cambio di titolo fu operato per evitare problemi con la censura ma anche e soprattutto perché nella title track il discorso è molto più ampio: c’è una canzoncina, all’inizio, che è “Take Me To The Dear Old Blighty”, nella versione di Cicely Coutneidge. Sempre, ovviamente, tratta da un film (“La stanza a forma di L”, del 1962). La canzone era cantata durante la Prima guerra mondiale dai soldati che volevano così esprimere il senso di nostalgia verso la loro terra lontana. Qui il contesto è radicalmente diverso e contribuisce a delineare il quadro di un paese in rovina dal punto di vista politico, economico, sociale e culturale. È una dura requisitoria, velata però di sarcasmo e di una buona dose di humor surreale, soprattutto perché contiene un riferimento ad un curioso episodio del 1982, quando un giovane di nome Michael Fagan riuscì ad entrare nella camera da letto della regina a Buckingham Palace, eludendo in maniera inspiegabile la sicurezza. Ben lontana dal mostrarsi allarmata, Elisabetta II conversò amabilmente con l’uomo per una decina di minuti, prima che questi venisse individuato e scortato fuori. “Ti conosco, tu sei quello che non sa cantare!” Morrissey fa dire alla regina in una comica rivisitazione dell’episodio. “E questo non è niente, dovresti sentirmi suonare il piano!” è l’altrettanto esilarante replica del diretto interessato.

Musicalmente, il pezzo è duro, un autentico assalto frontale dove Johnny Marr ha sovrainciso un sacco di chitarre, in modo da creare un muro sonoro che desse l’impressione di un treno lanciato a tutta velocità. Con un biglietto da visita così, non poteva che annunciarsi un qualcosa di epocale.

“Frankly Mr. Shankly”, col suo ritmo incalzante e ballabile, è uno dei brani più apparentemente frivoli del disco. Geoff Travis, il boss della Rough Trade, ci ha voluto vedere un attacco personale, per quei versi che dicono: “Francamente, Sig. Shankly, il posto che occupo mi dà da vivere ma corrode la mia anima. Voglio andarmene, non sentirà la mia mancanza, voglio entrare nella storia della musica.”. La diatriba tra la band e la storica etichetta indipendente era iniziata da tempo e verteva soprattutto intorno alla promozione: Morrissey soprattutto sosteneva che gli Smiths avrebbero potuto vendere molto di più se fossero stati adeguatamente supportati. Al contrario, Travis si lamentava spesso che i brani scelti dal gruppo per divenire dei singoli, non fossero sufficientemente forti per schizzare in cima alle classifiche.

Ma questo brano può avere altre linee interpretative perché Bill Shankly fu il grande allenatore del Liverpool dal 1959 al 1974 e all’epoca in Inghilterra era ancora tra gli sportivi più famosi del paese. Impossibile non pensare a lui, utilizzando un cognome del genere in una canzone. Soprattutto quando si considera che il tecnico era celebre per la sua ironia tagliente, molto simile per certi versi a quella di Morrissey. Si allenava tantissimo, era ossessionato dalla forma fisica e una delle sue frasi celebri era “Quando morirò, voglio essere il più in forma di tutto il cimitero!”. Un qualcosa che, ne siamo certi, il leader degli Smiths avrebbe potuto pronunciare senza problemi.

Al di là di qualunque ipotesi sul significato di questo pezzo, il disagio del cantante nei confronti del music business e la difficile gestione della fama (“Preferirei essere famoso che virtuoso o santo”, canta nella stessa canzone ma poi le cose erano più complicate) sono uno dei temi principali di questo disco. Solo qualche mese prima aveva bidonato clamorosamente un’apparizione al famoso talk show di Terry Wogan (ma lo aveva fatto anche a Roma, quando all’ultimo momento decise di non esibirsi ad una trasmissione della RAI) e per lungo tempo si era rifiutato di girare dei video per le sue canzoni, sostenendo che fossero inutili.

In “Bigmouth Strikes Again”, che è una delle loro canzoni più belle, una cavalcata dove la chitarra di Marr fa il bello e il cattivo tempo ispirando generazioni di chitarristi a venire (tra cui Bernard Butler degli Suede, che dirà appunto di aver imparato a suonare su questa canzone), arriva il paragone con Giovanna D’Arco, come se il frontman fosse un eroe troppo pericoloso, che il mondo della musica voleva eliminare.

A ben vedere, “The Queen is Dead” vive di un’intesa che non è mai stata così perfetta tra i testi e le linee vocali di Morrissey e le melodie chitarristiche di Johnny Marr. Sono sempre stati loro due, l’anima degli Smiths, ma a questo giro si sono ritrovati più ispirati che mai ed ogni cosa che scrivevano insieme usciva in fretta e diventava un capolavoro (il già citato singolo “Panic” è dello stesso periodo, anche se non finirà sul disco).

“I Know It’s Over” da questo punto di vista, rasenta la perfezione: una ballata triste e trascinata, intrisa di una sofferenza che sa di abbandono ed inadeguatezza, un senso di solitudine, di fallimento affettivo che Morrissey qui ha saputo esprimere al meglio e che per anni ha toccato migliaia di adolescenti in tutto il mondo, che hanno trovato nelle sue parole la perfetta descrizione dei loro turbamenti esistenziali (“Oh madre, sento la terra che mi cade sulla testa. E mentre mi arrampico su un letto vuoto, oh va bene, basta così. So che è finita ma ancora mi ci aggrappo, non so dove altro andare.”).

L’interpretazione vocale è qui al limite della perfezione: Johnny Marr ricorderà più tardi che il momento in cui sentì per la prima volta il suo partner artistico cantare le sue parti sulla musica da lui composta, fu uno dei più intensi ed indimenticabili di tutta la sua vita.

E ancora “The Boy With The Thorn in His Side”, che fu anche il primo brano ad uscire come singolo, un brano pop irresistibile nel suo riff di chitarra e nella sua atmosfera solare che contrasta con la malinconia del testo, dove il personaggio della canzone è un’allegoria dello stesso Morrissey (“Il ragazzo con la spina nel fianco, dietro all’odio si nasconde un devastante desiderio d’amore (…) Come possono guardarmi negli occhi e non credermi? Come possono sentirmi dire quelle parole e non credermi?”).

Il brano simbolo di questo disco è comunque “There Is A Light That Never Goes Out”, probabilmente la canzone simbolo degli Smiths, ancora oggi accolta da scene da folla impazzita le volte in cui Morrissey decide di eseguirla dal vivo. Autentico inno generazionale, giocato su una strofa in crescendo ed un ritornello esplosivo , impreziosita da archi e flauti sintetizzati (non c’erano soldi per una vera orchestra) che testimoniano il desiderio di Johnny Marr di rendere sempre più complesse le partiture da lui composte, questa canzone è entrata a bomba nell’immaginario culturale dell’adolescente medio ed è divenuta pietra di paragone per qualunque musicista che avesse voluto cimentarsi con un brano di quello che più avanti si sarebbe chiamato Brit Pop.

“E se un autobus a due piani si schiantasse contro di noi, morire al tuo fianco sarebbe un modo celestiale di morire.”. Romanticismo decadente, struggente dichiarazione d’amore da parte di un individuo troppo timido per osare, ma ardente del desiderio di un amore che possa cambiare la vita. Quanto di autobiografico ci fosse in questa canzone, non lo sapremo mai (il suo autore è sempre stato riservatissimo sulla sua vita privata, persino nella sua recente autobiografia non ha rivelato alcunché); di sicuro c’è che tutti gli amanti insicuri, tutti coloro che hanno cercato negli occhi di una ragazza quella “luce che non si spegne mai” hanno eletto questa canzone a loro colonna sonora personale.

Una canzone talmente bella che non uscì mai come singolo (successe solo nel 1992, ma ormai era tutto finito da tempo). Geoff Travis aveva caldeggiato in tal senso, riconoscendo immediatamente le potenzialità del brano ma il gruppo preferì ripiegare su “Bigmouth Strikes Again” che a detta loro aveva un messaggio più potente ed un maggiore impatto sonoro. Si rivelò un errore fatale: il pezzo non funzionò benissimo e probabilmente i quattro videro così sfumare la loro ultima possibilità per potere davvero arrivare alle stesse altezze di Beatles e Rolling Stones.

Ci sarebbe tanto altro da dire, ma bisognerebbe fare un libro per tenere dentro tutto. “The Queen Is Dead” fu l’ultimo vero disco degli Smiths. Il successivo, pur bellissimo, “Strangeways, Here We Come”, uscì postumo, frutto di una band ormai disgregata, cosa che si riflette bene nei contenuti vari ed eterogenei.

E a ben guardare, è sorprendente anche che un disco capolavoro come quello del 1986 abbia visto la luce, con la situazione non proprio semplice che regnava a casa loro. Dai problemi di droga del bassista Andy Rourke (che per un breve periodo sarà allontanato e sostituito da Craig Gannon, poi assunto come chitarrista ritmico in vista del tour americano), allo stato di continuo stress di Johnny Marr, dovuto al fatto che al gruppo mancava un manager che ricomponesse le tensioni tra loro e si occupasse di quegli aspetti finanziari che non potevano in alcun modo essere gestiti dai quattro. Infine, ai problemi contrattuali con la Rough Trade, con la band che se ne voleva andare per accettare l’offerta della EMI, e Geoff Travis che per tutta risposta li portò in tribunale, tenendo i nastri del disco a prendere polvere finché il giudice non gli diede ragione ed obbligò gli Smiths ad incidere ancora tre album per lui (in realtà poi il gruppo passò alla EMI l’anno successivo ed il contratto con la vecchia label fu onorato con un live ed una raccolta).

Troppo sfortunati, troppo tormentati ma anche troppo geniali. Gli Smiths, nel bene e nel male, rimarranno una delle band più importanti della storia del rock. Se andrà in porto quella curiosa iniziativa promossa da Morrissey e “The Queen Is Dead” riuscisse a ritornare di nuovo in classifica, non sarebbe poi forse così inutile…