Smart working è diventato il modo comune di chiamare il lavoro svolto da casa durante la pandemia. In Italia, come in tutto il mondo, tantissimi lavoratori hanno avuto per vari mesi questo tipo di esperienza. Ora, senza clamore, molti tra questi lavoratori stanno rifluendo nei posti di lavoro in cui operavano prima del Covid.

È dunque finito il lavoro smart o ne sentiremo ancora parlare? La nostra risposta è che non solo ne sentiremo parlare ancora, ma che, entro pochi anni, sarà praticato da percentuali di lavoratori prossime a quelle che l’hanno sperimentato durante la pandemia. Vediamo il perché e il percome.

Negli anni precedenti la pandemia, circa il 5% dei lavoratori italiani stava sperimentando il cosiddetto telelavoro, quello che è poi stato ribattezzato smart working. In Europa, il lavoro da remoto era molto più diffuso: varie fonti convergono nello stimare che l’11% di lavoratori dipendenti europei lavorasse, almeno occasionalmente, da casa. La percentuale era molto più alta per i lavoratori autonomi, il che alzava la quota complessiva al 15%. Negli Stati Uniti le percentuali erano di poco superiori alla media europea. In Svezia, il paese europeo in cui questo modo di lavorare era più diffuso, la percentuale rasentava il 30%.

La pandemia, secondo Eurofound, ha costretto circa il 40% dei lavoratori europei a telelavorare a tempo pieno. La pandemia ha, pertanto, bruscamente accelerato un processo in atto. L’ampio divario tra il 40% e il 15% pre-Covid indica che la maggioranza delle aziende, degli enti e dei lavoratori hanno praticato per la prima volta il lavoro da remoto durante la pandemia.

In fretta e furia, dovendo limitare i contatti umani, il mondo produttivo di beni e servizi si è dotato di strumenti, connessioni, regole, modalità di lavoro e competenze tecniche che hanno permesso all’economia reale di continuare a funzionare.

Gli esperti di economia e scienze sociali di ogni parte del mondo concordano che la crescente tendenza a lavorare da remoto subirà un’ulteriore accelerazione dopo la pandemia, anche se la possibilità di lavorare in presenza riporterà in un primo momento molti lavoratori verso il proprio posto di lavoro tradizionale. Dobbiamo dunque aspettarci nei prossimi anni un salto quantico verso una più diffusa e articolata pratica di questa forma di organizzazione del lavoro. La pandemia ha contribuito dando un’idea delle dimensioni del possibile salto.

Quanti saranno i lavoratori che entro pochi anni, diciamo entro il 2030, praticheranno il lavoro da remoto? L’indagine statunitense Future Workforce, svolta nel 2020 (Ozimek, 2020), ha stimato che il 39% dei lavoratori degli Stati Uniti prevede di svolgere, nei prossimi cinque anni, più di metà delle ore di lavoro e un altro 19% fino a metà delle ore di lavoro da remoto.

Una ricerca internazionale sul futuro ha previsto che, entro il 2050, circa il 50% del lavoro in Europa sarà svolto da remoto. Altri studi europei sui lavori “telelavorabili” – ossia effettivamente realizzabili da remoto – stimano che già oggi sarebbe possibile far lavorare da luoghi esterni a quello di lavoro una percentuale tra il 37 e il 40% dell’attuale forza lavoro europea.

È difficile dire se sarà il 20, il 30 o addirittura il 50% della forza lavoro a lavorare da remoto tra una decina d’anni. Non sappiamo neppure che cosa vorrà dire lavorare da remoto a quel tempo. Oggi, infatti, si pensa che lavorare da remoto significhi da casa, ma alcune medie e grandi imprese stanno pensando ad hub, cioè a gangli operativi sparsi sul territorio, in posizioni tali da poter essere raggiunti da un certo numero di lavoratori e da supervisori aziendali al fine di svolgervi attività concertate. Molti altri presteranno la propria opera da un mezzo di trasporto, altri dal luogo in cui si trovano i clienti. Il lavoro da remoto avrà dunque innumerevoli declinazioni.

Non solo, ma il fenomeno sarà evolutivo, con aggiustamenti che dipenderanno dalle esperienze proprie e altrui. Non è, quindi, in discussione se il lavoro evolverà verso quella direzione, ma per chi, quando e come evolverà.

Si dovrebbe ora studiare se, durante la pandemia, il lavoro da remoto abbia rimpiazzato il lavoro in presenza in misura ragionevole, se ci siano degli ammaestramenti da trarre da una così radicale riorganizzazione del lavoro e da un così poderoso investimento in tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se datori di lavoro e lavoratori abbiano intravisto in questa forma organizzativa delle opportunità per sé stessi e per la società nel complesso; in sostanza, quanto l’esperienza emergenziale sia indicativa delle dimensioni del possibile. Studi su questo argomento stanno partendo in tutto il mondo.

I comparti produttivi in cui il lavoro da remoto è più diffuso sono quelli che adottano in maggiore misura tecnologie dell’informazione e della comunicazione e spesso, ma non sempre, sono quelli che richiedono competenze professionali molto qualificate. I presupposti della maggiore diffusione in questi settori sono essenzialmente due: la possibilità di un impiego esteso e competente delle tecnologie di comunicazione a distanza e la fiducia nella capacità di lavoro in autonomia di chi opera da remoto.

L’estensione del lavoro da remoto richiede, infatti, la creazione e, là dove esiste, il potenziamento dei collegamenti da remoto tra prestatori d’opera e datori di lavoro. Con gli occhi della mente, ci possiamo configurare l’immensa rete di collegamenti che sarà in funzione quasi continua tra i luoghi in cui si presta lavoro e quelli verso cui si dirigono le prestazioni. La qualità dei collegamenti è già e – via via che il fenomeno si estenderà – sarà sempre più cruciale per il normale funzionamento di questa “fabbrica diffusa”.

Inoltre, il lavorare in isolamento, all’interno del proprio ganglio del sistema di comunicazione, richiede che il lavoratore abbia sviluppato capacità superiori di organizzare le proprie attività professionali e di controllare in proprio la qualità dei risultati che ottiene. Naturalmente, il sistema di controllo e omogeneizzazione della qualità dei risultati resta in capo all’azienda, però il primo filtro della qualità sarà il lavoratore stesso. Quindi, l’applicazione del lavoro da remoto richiederà lo sviluppo (con adeguata formazione) di due doti professionali: l’autonomia organizzativa e la capacità di autovalutarsi.

Allarghiamo ora lo sguardo sulla società e sul territorio e immaginiamo che cosa significhi nel medio periodo un sistema di produzione così diffuso. Significherà la possibilità immediata di ridurre gli spazi e i servizi aziendali prima destinati ai lavoratori. Anche nel caso di ibridazione del lavoro, ossia di lavoro svolto in parte da remoto e in parte presso l’azienda, ipotesi già oggi adottata da molte imprese, si potranno ridurre quantitativamente gli spazi e i servizi interni all’azienda.

Contemporaneamente, si ridurranno i trasporti, e ciò comporterà un risparmio di tempo e d’impegno orario per i lavoratori e una riduzione dell’impatto inquinante sull’ambiente. Inoltre, nel tempo medio, il baricentro delle residenze si sposterà dalle aree urbane oggi congestionate verso aree più periferiche e rurali.

Il lavoro da remoto favorirà, inoltre, la conciliazione della vita lavorativa con quella familiare e sociale delle persone. Questo obiettivo era alla base delle esperienze di lavoro da remoto prima del coronavirus. Il far diventare di massa la possibilità di gestire con maggiore agilità famiglia, figli e altre relazioni sociali, assieme al lavoro, potrebbe cambiare l’atteggiamento dei lavoratori anche rispetto alla procreazione. Il mancato rinnovamento generazionale è uno dei problemi sociali più impellenti in Italia e in molti paesi europei e una migliore conciliazione tra lavoro e famiglia potrebbe corroborare le decisioni procreative di molte coppie.

In breve, l’estensione del lavoro da remoto a masse di lavoratori scatenerà una rivoluzione economica, sociale, geografica, ambientale.

Per capire se questa modalità di lavoro ha successo, si confrontano spesso i punti di vista di manager e imprenditori con quelli dei lavoratori. Dal confronto riportato in numerosi documenti, sembrano tutti felici di lavorare in questo modo: i lavoratori perché risparmiano sugli spostamenti e possono meglio organizzare la propria vita quotidiana, i datori di lavoro perché la produttività media del lavoro – contrariamente a quanto si potrebbe immaginare – aumenta e le spese sono inferiori.

Se si scava un po’ più a fondo, si trovano, tuttavia, ragioni di malcontento dall’una come dall’altra parte. Si può immaginare che, come in ogni caso in cui ci sono interessi contrapposti, le modalità di esercizio dell’attività (disponibilità oraria, modalità di controllo, avanzamenti di carriera) e i relativi compensi saranno materia di contrattazione, prevalentemente tra singolo lavoratore ed impresa, ma anche tra sindacati ed imprese.

Introduciamo due casi peculiari: il lavoro nelle pubbliche amministrazioni e la didattica a distanza. In letteratura, non si trovano studi sul lavoro da remoto negli enti pubblici. Negli enti, i lavoratori svolgono sia attività di back-office, ossia destinate a mantenere in efficienza l’amministrazione, sia di front-office, ossia a diretto contatto con gli utenti.

Pertanto, la decisione di chi e come possa svolgere lavoro da remoto nelle pubbliche amministrazioni non è solo una questione di efficienza interna, ma anche di efficacia dei contatti con il pubblico. Le esigenze degli utenti, una parte dei quali non è avvezza agli strumenti di comunicazione a distanza, sono da tenere in considerazione nel panorama delle esigenze se si vorrà organizzare il lavoro da remoto di dipendenti pubblici.

La didattica a distanza (Dad) è la forma di lavoro da remoto inerente alla formazione. Nelle università, si svolgeva episodicamente anche prima, ma la pandemia l’ha resa per un certo tempo il modo normale di erogare servizi didattici. In tempi di pandemia, il sistema formativo è riuscito a fare fronte all’emergenza mettendo in funzione un sistema che ha funzionato, quantunque la rapidità del cambiamento e l’entità delle fratture nelle prassi operative siano state simili a quelle di un terremoto per le istituzioni, per gli insegnanti e per gli studenti.

Si noti, a questo proposito, che la maggior parte dei quasi-esperimenti condotti nelle università hanno dimostrato che né la frazione di promossi, né i voti medi ottenuti dagli studenti quando la didattica è stata a distanza sono stati differenti da quelli in presenza pre-pandemia.

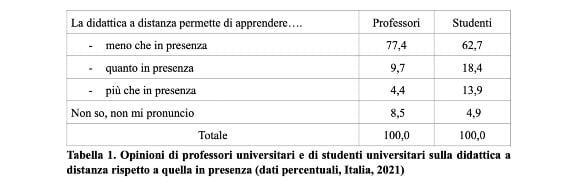

Tuttavia, si vedano i dati (inediti) di due ricerche campionarie, una svolta sugli insegnanti universitari italiani e l’altra su studenti dell’Università di Padova, riportate nelle due tabelle seguenti. Sia gli insegnanti che gli studenti privilegiano nettamente la didattica in presenza come metodo di apprendimento, però l’esperienza realizzata durante la pandemia ha permesso agli uni come agli altri di apprezzare la Dad in funzione ausiliaria di quella in presenza, e quindi da integrare nel metodo didattico. Nel complesso, gli insegnanti sono molto più sbilanciati degli studenti a favore della didattica in presenza.

All’opposto, esiste una minoranza di docenti (4,4%) e di studenti (13,9%) che ritiene la Dad più appropriata dal punto di vista didattico e un’altra quota di docenti (8,5%) e di studenti (4,9%) che non si è formata un’opinione definitiva.

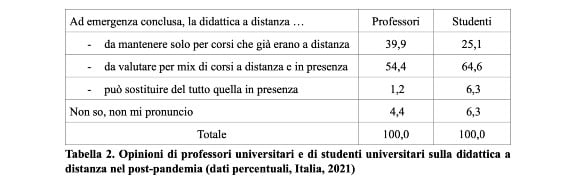

In sintesi, anche la Dad, quantunque sia concepita dalle parti in causa come strumento sussidiario di quella in presenza – tale, in effetti, è stata durante l’emergenza – ha mostrato elementi di interesse sul piano dell’apprendimento e dovrebbe accompagnare la didattica in presenza una volta finita l’emergenza.

La messa a disposizione della registrazione permette, infatti, di riascoltare le lezioni quante volte si vuole, di supplire ad eventuali assenze, di integrare in una classe virtuale sia chi lavora e studia, sia chi studia solamente. Anche in questo caso, l’aver realizzato la Dad durante la pandemia è stata un esperimento in vivo.

Chiudiamo la nota con una minuzia terminologica. Smart working sembra una locuzione inglese perché le parole sono in quella lingua, tuttavia assume il significato di lavoro da remoto solo in italiano. Smart, in americano, significa intelligente, sveglio, mentre in inglese significa elegante; il termine può, tuttavia, riferirsi agli strumenti dell’intelligenza artificiale che vengono utilizzati. Quindi, nella più favorevole delle ipotesi, significa lavoro svolto con strumentazione tecnologica. Sarebbe quindi molto meglio se lo si chiamasse telelavoro, o, ancor meglio, lavoro da remoto.

In inglese, infatti, il termine corretto è indifferentemente remote working, ossia lavoro da remoto, o teleworking, ossia telelavoro. Qualcuno lo chiama anche working at/from home, ossia lavoro da casa, accezione che però rimane un caso particolare del lavoro da remoto. Altri lo chiamano flexible working, ma è una forma equivoca, né più né meno che la forma italiana lavoro agile, come se gli altri lavori fossero rigidi o impacciati.

Insomma, le cose vanno chiamate con il loro nome evocativo, non con suggestioni fantastiche. Il lavoro da remoto avrà così tante sfumature nel futuro che conviene adottare un linguaggio preciso per sapere di cosa si sta effettivamente parlando.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.