Sull’origine e sull’evoluzione degli incidenti nelle centrali nucleari prossime all’epicentro del terremoto dell’11 marzo scorso in Giappone ancora non si hanno spiegazioni tecniche precise: come ci hanno insegnato precedenti situazioni analoghe, queste sono disponibili solo dopo un certo periodo di tempo. Possiamo, però, cercare di capire meglio su che tipo di centrali si è abbattuto il cataclisma, come possono reagire impianti di quella generazione e come potrebbero reagire impianti più moderni. Ne abbiamo parlato con Carlo Lombardi, Docente di Impianti nucleari al Politecnico di Milano e dal 2008 Senior Advisor della Fondazione EnergyLab.

«Per quanto noto – dice Lombardi – il terremoto ha determinato lo spegnimento di tutti i reattori, come previsto dalle norme di sicurezza e l’avvio delle procedure di raffreddamento del nocciolo per asportare il cosiddetto calore di decadimento, che grosso modo nella prima ora dallo spegnimento vale il 2% della potenza nominale. Il terremoto ha certamente provocato nei casi più critici la perdita di energia elettrica interna ed esterna, per cui si sono avviati i generatori di emergenza alimentati con grossi motori diesel; si è comunicato che dopo un’ora di funzionamento i diesel di tre centrali di Fukushima sono stati messi fuori servizio dall’onda terribile dello tsumani. A questo punto le centrali hanno dovuto fronteggiare la rimozione del calore di decadimento in assenza di energia per alimentare le pompe: per valutare quello che è accaduto e sta accadendo, bisogna comunque attendere di conoscere con precisione gli eventi».

Ciò nonostante, si sono subito levate numerose voci contro il programmato piano nucleare del Governo italiano, dimenticando, secondo Lombardi, alcuni aspetti essenziali: «Anzitutto che la risposta a un terremoto simile ha dimostrato la validità del criterio di progetto che sempre impone in ogni situazione lo spegnimento delle centrali, come difatti è avvenuto, e non è una cosa da poco considerata l’eccezionalità dell’evento. Poi, che tali eventi e il susseguente maremoto sono impossibili nel nostro Paese, come dimostra la lunga storia che abbiamo a disposizione. Inoltre, nel nostro Paese è stato sempre applicato il vincolo di escludere dai siti possibili quelli giudicati sismici (che peraltro avrebbero valori di accelerazione prevista ben inferiori a quelli del Giappone). Infine, il fatto che le centrali che si prevedono in Italia hanno livelli di sicurezza ben superiori a quelli di Fukushima, costruite alcuni decenni fa, di concezione precedente a quella di Caorso».

Consideriamo quest’ultimo aspetto un po’ più in dettaglio. Le centrali in questione sono di tipo Bwr (Boiling Water Reactor), dove il raffreddamento del nocciolo è realizzato con acqua bollente, il cui vapore, debitamente separato, evolve direttamente in turbina per produrre energia meccanica, subito trasformata in energia elettrica mediante l’annesso alternatore. Quelle previste in Italia sono di tipo Pwr (Pressurized Water Reactor), dove il nocciolo è raffreddato da acqua in pressione, che scambia il calore assorbito all’esterno del reattore con dell’altra acqua fisicamente separata, che bolle e il vapore prodotto, come nel caso precedente, evolve in turbina e produce energia elettrica nel relativo alternatore.

«È difficile e anche non corretto dare un giudizio di maggiore o minore sicurezza dell’una o dell’altra soluzione, perché si può ben capire quali complessi percorsi di progettazione sono stati fatti nei due casi, volti proprio ad affrontare con scrupolo i peculiari aspetti della sicurezza, dovuti la diversità del processo impiantistico. Qui ci si limita a dire che non si può certamente estrapolare quanto sta avvenendo in Giappone ai Pwr italiani per la diversità del processo impiantistico. Il punto essenziale è, però, che questi reattori, seppur diversi da quelli nostri, sono anche assai diversi dai Bwr attuali, che hanno implementato miglioramenti essenziali per quanto riguarda la sicurezza».

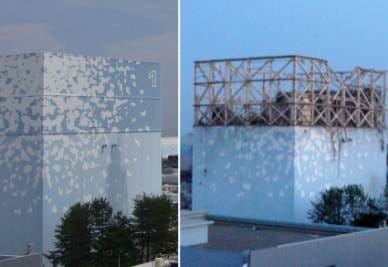

Veniamo alle esplosioni che sono avvenute, motivate dalla reazione esplosiva tra idrogeno e ossigeno, cioè aria, all’interno del contenitore secondario. La preoccupazione di questo evento è molto cresciuta in seguito all’incidente di Three Mile Island (Tmi) del 1979 in Pennsylvania (Usa), anche se in quel caso l’evento venne temuto ma non realizzato. «L’idrogeno si forma dalla reazione acqua-zirconio, nel caso che quest’ultimo superi la temperatura di circa 1000° C. Si ricorda che le guaine che proteggono il combustibile sono di lega di zirconio e che queste sono lambite da acqua per il loro raffreddamento. Alle temperature di funzionamento, intorno ai 300° C, la reazione non avviene, ma se in caso di mancato raffreddamento la temperatura delle barrette sale e arriva ai valori su indicati, inizia la produzione di idrogeno. Questo può avvenire anche a reattore spento, perché il calore di decadimento per quanto piccolo richiede un sicuro raffreddamento della barretta, anche se di portata limitata rispetto a quella richiesta nel funzionamento nominale».

Dall’incidente di Tmi in avanti si è così progettato l’impianto per evitare tale possibilità. In pratica, si sono adottate due misure: la prima di inserire nel contenitore, che racchiude il reattore e i sistemi collegati, potenti ricombinatori di idrogeno-ossigeno, mediante l’uso di appositi catalizzatori; la seconda, ancora più drastica, di sostituire l’aria del contenitore con azoto, che per sua natura non reagisce con l’idrogeno: questo si può fare perché in funzionamento il contenitore è inaccessibile dal personale.

I miglioramenti di sicurezza non si limitano a questo, ma riguardano molti altri aspetti come impermeabilità del contenitore, il suo sicuro raffreddamento, l’alimentazione delle pompe, l’utilizzo di sistemi passivi di raffreddamento che entrano in funzione in presenza dell’evento incidentale, senza richiedere energia esterna. «Forse, l’aspetto concettuale più rilevante e più innovativo riguarda la possibilità di fronteggiare i cosiddetti incidenti “severi”, cioè quelli che si avrebbero se nessun sistema di protezione funzionasse. Questi difatti comporterebbero la fusione del combustibile, che deve essere raffreddato in qualche modo; anche in questo caso due sono le soluzioni adottate: l’uso di un grande crogiolo posto sotto il reattore, dove il combustibile fuso può disporsi con una geometria che consente il suo raffreddamento; oppure una modifica del sistema che comporti che il combustibile fuso rimanga sempre all’interno del recipiente del reattore, dove viene solidificato, perché il recipiente viene raffreddato da acqua in ebollizione che riempie una cavità che lo circonda».

Come parziale conclusione, il professor Lombardi lascia intendere che molto probabilmente gli insegnamenti che verranno da questi incidenti nei reattori giapponesi sono già stati recepiti nella progettazione dei nuovi reattori e certamente di quelli previsti dal programma italiano.