Beppe Grillo, in qualità di garante del Movimento 5 Stelle, ha incontrato per tre ore l’Ambasciatore cinese a Roma, Li Junhua. In un primo momento era stata annunciata la presenza anche dell’ex Premier e numero uno di M5S, Giuseppe Conte, ma impegni personali lo hanno tenuto lontano dal rendez-vous diplomatico.

Non dalle polemiche, però. Con Mario Draghi appena giunto al G7 della Cornovaglia, simposio connotato fin da principio dall’agenda dichiaratamente anti-cinese di Joe Biden, più di un esponente politico ha infatti colto la palla al balzo per sottolineare la sgrammaticatura politica di questa contemporaneità. Addirittura, scomodando – come ha fatto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni – formule come quinta colonna del regime cinese in Italia per descrivere l’approccio grillino ai temi di politica estera.

«Il nuovo Movimento avrà un respiro marcatamente internazionale», si è giustificato Giuseppe Conte. La questione è seria pur non apparendolo, stante i protagonisti. Perché pensare realmente di isolare la Cina, in base oltretutto a un desiderata dell’Amministrazione Usa che dovrebbe automaticamente tradursi in azione ufficiale di politica estera italiana (alla faccia della sovranità nazionale), equivale a suicidarsi. In primis, alla luce della legge anti-sanzioni appena varata da Pechino, un monito decisamente esplicito a chiunque pensi di seguire appunto quella strada. Secondo, perché un Paese del G7 non può permettersi il lusso di limitare al minimo sindacale i rapporti con il secondo player globale. E non solo per interesse economico, semplicemente per buon senso.

Difficilmente, infatti, Beppe Grillo può essersi recato all’ambasciata cinese per ricevere ordini da far tradurre in azione dal suo ministro degli Esteri: per quanto sia un comico, ha dimostrato di essere tutt’altro che sprovveduto. Soprattutto, poi, vista proprio la contemporanea collocazione geografica di Mario Draghi: se intendo operare da quinta colonna, mentre il premier è in visita da alleati di tutt’altro schieramento, evito di annunciare ai media la mia missione segreta.

C’è poi dell’altro. Un qualcosa che offre uno spaccato chiaro del pressappochismo che alberga in questo Paese su temi esiziali come i rapporti diplomatici: se anche M5S fosse la quinta colonna della Cina, la numero uno di Fratelli d’Italia dovrebbe in prima battuta chiedere conto sull’argomento al suo alleato principale. Perché fu infatti il sottosegretario allo Sviluppo economico con la delega al Commercio estero nel governo giallo-verde, il leghista siciliano Michele Geraci, a lavorare en plein air alla famosa firma del memorandum d’intesa con la Cina sulla Nuova Via della Seta nel 2019. Certo, da allora la Lega lo ha debitamente messo in un angolo, evitando di toccare l’argomento. Ma una cosa sono le amnesie di comodo, altro i fatti. E quel fatto era epocale, enorme. E recava la firma in calce di Giuseppe Conte e Xi Jinping, benedetto dal Carroccio di governo che ne aveva creato alacremente le condizioni di nascita.

Forse, occorrerebbe fare chiarezza del tutto, se proprio vogliamo ritenere materie degna di giustificazione il fatto di intrattenere rapporti cordiali con la seconda potenza del mondo. Ma se questo non bastasse, sono i numeri a parlare. Freschissimi, poiché pubblicati l’11 giugno su un quotidiano decisamente serio e affidabile come ItaliaOggi. A elencarli è stato Lorenzo Riccardi, economista della Shanghai University. Vediamo alcuni relativi all’interscambio Italia-Cina, brevemente. «Gli scambi tra Pechino e Roma sono stati pari a 28,5 miliardi di dollari: 15,9 miliardi è stato il flusso di beni dalla Cina verso l’Italia, mentre il flusso inverso ha raggiunto i 12,6 miliardi di dollari. Più che i valori assoluti, è interessante evidenziare che non solo il totale dell’interscambio tra i due Paesi è cresciuto di oltre il 50% nei primi cinque mesi del 2021 ma che le importazioni cinesi dall’Italia sono balzate di quasi il 75%. Il dato è sicuramente positivo, specialmente se confrontato con quelli relativi agli altri Paesi dell’Unione Europea (le importazioni da Germania e Francia sono aumentate rispettivamente del 34% e del 53%)». Ancora: «Le esportazioni italiane verso la Cina hanno riguardato principalmente macchinari e apparecchiature (3,8 miliardi di euro, 29% del totale), prodotti chimici (1,1 miliardi di euro, 9% del totale) e prodotti farmaceutici (1 miliardi di euro, 8% del totale). Il maggior incremento ha riguardato i prodotti metallurgici (+253 milioni di euro, +106%), i prodotti chimici (+207 milioni di euro, +22%) e i prodotti alimentari (+117 milioni, +46%)».

Ora, in un momento in cui il mantra politico è quello del favorire la ripresa e l’imperativo categorico quello di giungere il prima possibile alla riapertura totale, davvero un Paese con il 160% di debito/Pil e un contrazione della crescita da pandemia senza precedenti in periodo non bellico può permettersi di scomodare formule da Guerra Fredda fuori tempo massimo come quinta colonna del regime cinese in Italia? Stando a dati forniti dall’Associazione Italia-Cina, sono 1.700 le aziende del nostro Paese operanti nell’area continentale che diventano 2.000 contando anche Hong Kong. Ma non basta. Perché al netto delle questioni geopolitiche e dei diritti umani e restando in ambito meramente economico, questi due grafici mostrano perché non si possa isolare la Cina. Né, tantomeno, colpevolizzarla interamente per il suo ruolo di leadership.

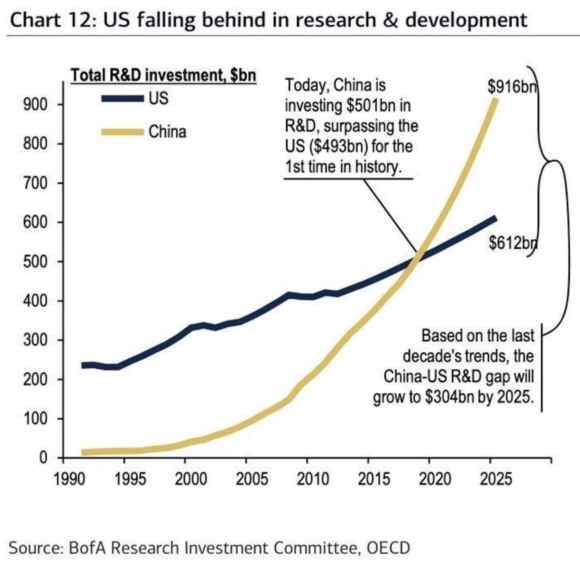

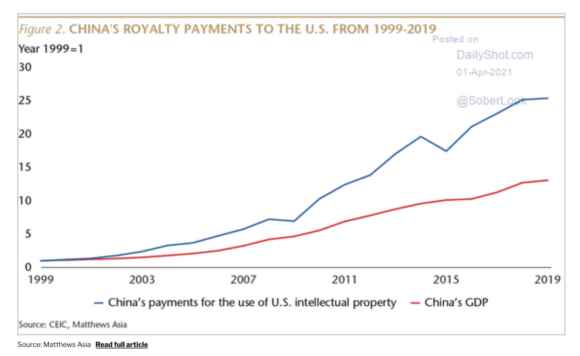

Certo, le pratiche non ortodosse, sia di dumping valutario e fiscale che salariale che sui dazi non sono mancate negli anni del boom della globalizzazione, negarlo sarebbe ipocrita. Ma il fatto è che la Cina, piaccia o meno, oggi viaggia su livelli di investimento in ricerca e sviluppo che hanno superato per la prima volta quelli statunitensi. E avanti di questo passo, solo nel 2025 il gap sarà diventato di 304 miliardi a favore di Pechino. Dagli 8 attuali. Ma ecco che la seconda immagine sembra ridimensionare pesantemente gli argomenti di chi vede nella Cina unicamente il regno del sotterfugio, della concorrenza sleale e della contraffazione: l’America a partire dal 2000 è stata ben contenta di incassare miliardi in royalties dalla Cina. Tradotto, ha svenduto per denaro la sua proprietà intellettuale. Subito dopo il boom, in entrambe i sensi, del comparto tech a cavallo del cambio di millennio. All’epoca la Cina non era forse comunista, autoritaria e poco incline al rispetto pedissequo dei diritti umani? Repressione in Tibet e fatti di piazza Tienanmen erano già avvenuti e anche Hong Kong era già tornata sotto controllo di Pechino da tre anni. Gli yuan, però, facevano più gola. Tanta.

Ora Joe Biden, alla luce di un problema di gestione del deficit interno tale da imporre un regime di Qe perenne e di un conclamato ritardo del suo Paese in settori strategici della competizione internazionale, gioca la carta del maccartismo 2.0. Ma è fuori tempo massimo, quantomeno a livello di credibilità. E di freddi numeri. Lo sanno tutti, Germania in testa, come mostra questo grafico.

E lo sa, da uomo di business qual è, anche Mario Draghi, stante la diplomatica freddezza mostrata al presidente Usa nel corso del loro incontro bilaterale, quando si è trattato di schierare l’Italia apertamente in ostilità verso Pechino. Attenzione a evocare con tanta facilità le quinte colonne e a chiedere messe in quarantena di partner strategici, soprattutto se si hanno legittime aspirazioni di governo, come paiono mostrare i sondaggi di queste ultime ore. Perché non esiste una Bce in grado di riportare in sicurezza lo spread della diplomazia, una volta saltato per aria. E la Cina non dimentica.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.