>Per la seconda volta nell’arco di soli dieci giorni, mi tocca citare l’indimenticabile Amici miei. E chiedermi ancora una volta, cos’è il genio? Chiedetelo a Bruxelles. Perché occorre essere delle menti sopraffine per accelerare talmente tanto il processo di transizione green, a fronte di Cina e India che emettono come vacche al pascolo, da condannare a morte due comparti chiave come chimica e petrolchimica.

A dirlo, un editoriale di Bloomberg, il cui titolo lascia poco spazio all’interpretazione: L’industria petrolchimica europea si sta avviando verso il braccio della morte. Una prece. In attesa dell’iniezione letale che, da qui a qualche mese, qualche Pico della Mirandola in blu-stellato riuscirà certamente a partorire.

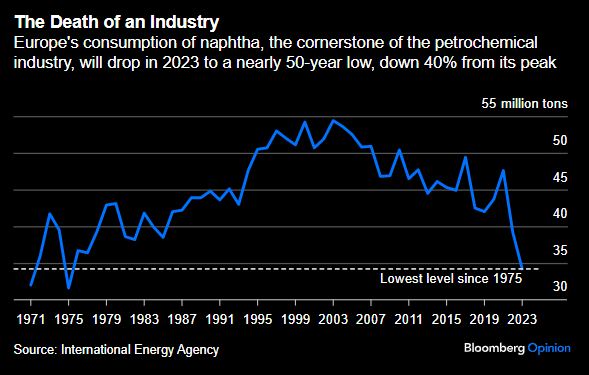

E se il grafico principale di questo articolo ci mostra come in tempi record il surplus commerciale per i prodotti chimici dell’Ue sia precipitato, stante i costi interni impossibili che rendono conveniente l’importazione degli elementi base, queste altre due immagini parlano altrettanto chiaro.

Una pietra angolare della petrolchimica come il consumo di nafta, infatti, quest’anno in Europa è previsto ai minimi da 50 anni, in calo del 40% dal suo picco. Per capirci, all’epoca gli Abba erano primi in classifica. E cosa dire invece dell’ascesa parabolica dello yellow cake, ovvero dell’uranio concentrato che serve per i reattori che generano energia? Ha appena toccato gli 80,25 dollari per pound, massimo da 15 anni. In tre anni esatti, il prezzo è salito del 173%. E al netto del paradosso che vede quell’uranio come elemento base per un futuro di energia pulita rispetto al fossile, quando in Germania certa furia iconoclasta ha imposto la suicida chiusura di tutti gli impianti nucleari, cos’altro deve accadere prima che qualcuno, timidamente, si ponga una domanda. Ovvero, cui prodest?

Non certo all’ambiente, quantomeno fino a quando le regole non verranno rispettate da tutti. Sicuramente per chi ha tutto da guadagnare da un’Europa industrialmente a pezzi, non più competitiva e talmente impoverita in CapEx da dover rimandare o depotenziare i processi di re-shoring delle catene di fornitura. Tradotto, dipendenza dall’import. E dalle sue criticità, più o meno colpose. E per quanto la Schadenfreude verso le disgrazie tedesche sia in Italia disciplina olimpica, il timore è che dopo Bayer a finire nel mirino di sentenze a orologeria e manovre speculative sia Basf. A quel punto, azzoppato l’automotive, ridimensionato il farmaceutico con i suoi spin-off in agricoltura e ridotto al ruolo di comprimaria la chimica, le spoglie dell’Europa industriale diverranno potenzialmente come dopo-sci su Amazon nel mese di luglio: in saldo. De-industrializzazione e conseguenti ricadute su crescita e occupazione: poi, cosa accadrà?

Non a caso, Berlino ha tentato di truccare il budget, dirottando sul supporto energetico ogni extra-risorsa generata dal Covid. Mentre chiudeva le centrali nucleari. E noi, invece? Ilva, ring any bells? Certo, le cronache sono piene di speranza per il mezzo compromesso travestito da rinvio sulla nuova normativa relativa alla plastica da imballaggio. E altresì, ognuno interpreta a modo suo lo strano memorandum d’intesa siglato a Berlino tra Germania e Italia, tanto generico e raffazzonato da rendere il Patto del Quirinale il corrispettivo moderno del Molotov-Ribbentrop. Tutto bellissimo. Peccato che equivalga a lucidare le maniglie sul Titanic. Se tutto intorno è macerie, governarle è soddisfazione da poco.

La Germania sa di essere alla vigilia di uno snodo strutturale per la propria economia come solo il dopo-Riunificazione. Mai così debole, mai così esposta. Mai così tentennante a livello di alleanze. Basti guardare la politica estera del Governo Scholz. Tutto e il contrario di tutto. Il timore, quindi, è quello di una classe politica incapace che, una volta preso atto della situazione, pensi a salvare il proprio orticello, piuttosto che dar vita a una soluzione di sistema. Un sistema chiamato Europa. Formalmente. Il quale, a questo punto, rischia davvero di fare la fine impietosa prefigurata non più tardi di 20 giorni fa da Mario Draghi.

Perché se giochiamo al mercantilismo, la Cina ci affossa. Se vogliamo sfruttare il posizionamento e la guerra di logoramento, gli Usa ci asfaltano. Ora, poi, l’Olanda potrebbe porsi come pietra tombale. Qualcuno lo spieghi al ministro Salvini, lesto nel festeggiare la vittoria del suo amico Wilders. Il quale, ora, sui conti e sulle regole europee farà rimpiangere il periodo della gestione Wiedmann alla Bundesbank. Unite a tutto questo il fatto che dalla prossima settimana il freddo comincerà a farsi sentire, quindi la giostra del gas potrebbe riattivarsi nel luna park della Borsa energetica europea. La quale, guarda caso, si trova ad Amsterdam. E con Wilders in modalità veto perenne, chi oserà metterne in dubbio l’operatività, in caso di inspiegabili esplosioni al rialzo?

Infine, occhio al bluff saudita. Nella speranza che sia tale. Mercoledì Ryad ha infatti annunciato lo slittamento della riunione Opec dal 26 al 30 novembre, a causa di contrasti sul tema dirimente dei tagli alla produzione. Perché occorre stare attenti? Ce lo mostra questo grafico.

Le Banche centrali di Cina e Arabia Saudita hanno appena firmato un accordo per uno swap in valuta locale da 7 miliardi di dollari, di fatto la certificazione di un rapporto sempre più stretto nella collaborazione fra Pechino e Ryad. Ma c’è di più. Se infatti il grafico ci mostra come l’utilizzo di swap lines fra le Banche centrali globali e quella del Dragone sia in costante aumento, di fatto la certificazione del ruolo di bancomat globale della Cina a fronte di un Fmi sempre più in cerca d’autore, ecco che quanto appena avvenuto rappresenta anche una prima spinta concreta verso il principio di de-dollarizzazione. Perché il contesto geopolitico in cui va a inserirsi questo accordo pare dirci che Ryad abbia ufficialmente dato il via al processo di rottura del peg storico fra ryal e dollaro Usa. E l’Arabia Saudita non è Paese come un altro, è azionista di maggioranza dell’Opec e storicamente incarnazione del concetto di petrodollaro. Ovvero, il balsamo per equities globali generato dal riciclo dei proventi in biglietti verdi dell’export petrolifero saudita nei mercati di capitale. Wall Street in testa.

Certo, ora gli Usa sono essi stessi formalmente esportatori netti di energia, grazie alla rivoluzione shale. Ma sono anche un Paese che la scorsa settimana ha cominciato il refill delle proprie riserve strategiche, oggi al minimo dal 1982. Se per caso qualcosa dalle parti di Teheran dovesse sfuggire di mano e andare fuori copione nella recita a soggetto mediorientale, allora quegli 80 dollari al barile fissati come livello di acquisto potrebbero diventare rapidamente 100. O 120. A quel punto…

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.