Oltre mille oppositori fermati nel corso e al termine delle manifestazioni tenutesi sabato scorso di fronte al municipio di Mosca per protestare contro l’esclusione dei candidati dell’opposizione dalle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale della capitale del prossimo 8 settembre. Nulla di nuovo. E non solo perché le proteste, ancorché con forme e partecipazione di diversi gradi, proseguono ormai da due settimane. È infatti il copione a ricalcare un cliché ormai consolidato, il quale vede i leader del movimento anti-Putin, in testa Aleksey Navalny, sfidare sistematicamente i divieti delle autorità e queste ultime ben felici di arrestarli o porli in stato di limitazione della libertà. Di fatto, riconoscendone implicitamente il ruolo. Il quale, di suo, è decisamente residuale. Se non nullo. Per il semplice fatto che, senza bisogno di agitare complottismi, il curriculum di Navalny – ad esempio – porta lo stigma dell’agitatore in odore di eterodirezione, visti i suoi trascorsi statunitensi e le sue frequentazioni con organizzazioni ombrello del Dipartimento di Stato come la no-profit National Endowment for Democracy, ai tempi della sua fellowship alla prestigiosa Yale University nell’ambito di un programma per studenti esteri, lo Yale World Fellows. Che anche i sassi sanno essere utilizzato spesso e volentieri dalla CIA per reclutare agenti, informatori o “tramiti”. E per quanto possa essere contrario a Vladimir Putin e alla sua concezione di governo da democratura, un russo medio difficilmente accetta come alternativa allo status quo chi porta sul petto una simile lettera scarlatta.

Non a caso, nessuno cita mai sondaggi relativi al gradimento dell’opposizione, nemmeno se compiuti da organizzazioni estere o indipendenti: le cifre sono infatti da prefisso telefonico. Perché allora una repressione così dura ed esplicita, oltretutto in favore di telecamere della stampa estera e nell’era dei social onnipresenti? E poi, guarda caso, il buon Navalny nel corso dei suoi 30 giorni di carcere per sobillazione di manifestazioni non autorizzate, viene proprio ora colto da un attacco allergico e trasferito in ospedale, dove non viene escluso un suo avvelenamento. Ora, al di là del cliché nel cliché degno di casa Borgia, vi pare che se Vladimir Putin avesse deciso di far fuori il dissidente (cosa di per sé autolesionista e totalmente inutile), lo farebbe mentre questi si trova in galera su suo ordine? Per quanto magari un po’ annebbiato nel giudizio, stiamo sempre parlando del Presidente russo con un passato da pezzo grosso del KGB.

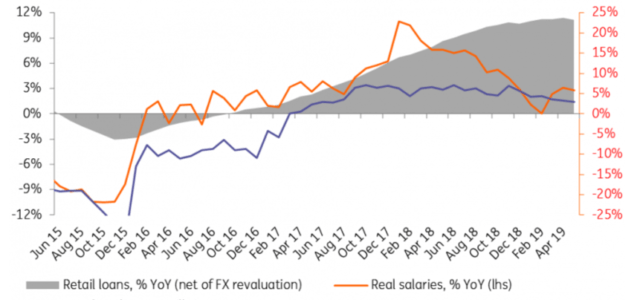

Perché allora tutto questo teatrino, proprio ora? Perché Vladimir Putin non teme gli oppositori, teme questo: ovvero, la silenziosa, latente e devastante “americanizzazione” della società russa, i cui cittadini si trovano ora a gestire un carico debitorio che, anche a causa del potere d’acquisto stagnante e dei redditi reali disponibili in continua erosione, sta diventando letteralmente insostenibile.

E a preoccupare è il fatto che a dirlo non sia un fiero oppositore del Cremlino o un’interessata o prezzolata agenzia di rating occidentale, ma il ministro per lo Sviluppo economico russo, Maxim Oreshkin, nel corso di un’intervista all’emittente radiofonica Ekho Moskvy, poi ripresa dal Moscow Times. A detta del quale non solo l’economia russa entrerà nella fase finale e ribassista del suo ciclo già nel secondo semestre di quest’anno, a causa dell’atteso tonfo delle spese per consumi personali a livello interno, ma, proprio per l’indebitamento massiccio, dovrà fare i conti entro il 2021 con una crisi economica strutturale, “dalla quale non si potrà uscire in maniera indolore”.

Per Oreshkin, il Pil russo è previsto in calo del 3% nel prossimo anno e mezzo, una congiuntura contro la quale il Governo starebbe già ponendo in essere meccanismi per attutire l’impatto sui cittadini, ma che, comunque, vedrà il Paese dover fare i conti con default massivi su quegli stock di indebitamento contratti attraverso prestiti fuori controllo. E i numeri, sempre forniti dal russo Okb (United Credit Bureau in inglese) con sede a Mosca, parlano chiaro: i prestiti personali nel 2018 sono cresciuti del 46% su base annua, totalizzando un controvalore di 130 miliardi di dollari. Il tutto, in un’economia che fra il 2015 e il 2018 ha visto la crescita al tasso annuale dell’1,5%, ma che, nel medesimo lasso di tempo, ha anche registrato un calo dei redditi disponibili reali del 10,7%, lasciando circa il 13% della popolazione russa sotto la soglia ufficiale di povertà e portando alla chiusura di circa 600mila attività.

Come se non bastasse, le sanzioni seguite all’annessione della Crimea nel 2014 hanno colpito duro sul lungo periodo: nei quattro anni che hanno portato al 2018, le fughe di capitali all’estero sono state pari a un controvalore totale di 317 miliardi, il rublo ha vissuto un deprezzamento del 45,5% sul dollaro, senza che l’export ne beneficiasse come si sperava (oltretutto, con il prezzo del petrolio ai minimi che non garantisce più entrate statali in grado di controbilanciare le criticità e finanziare il deficit) e gli investimenti esteri diretti, nel primo trimestre dell’anno scorso, erano 11 volte inferiori allo stesso periodo del 2017. Insomma, Vladimir Putin non ha rafforzato il proprio legame con la Cina solo per avere accanto un alleato (e la sua munifica Banca centrale) in caso di bisogno, ma ha anche simbolicamente sposato in pieno il modello Hong Kong, ovvero la deterrenza preventiva rispetto al dissenso di piazza.

Non a caso, per la prima volta dal ritorno alla Cina dell’ex colonia britannica nel 1997, ieri le autorità di Pechino attraverso i loro rappresentanti locali hanno sentito il bisogno di tenere una conferenza stampa dopo l’ennesimo weekend di disordini, sottolineando come le violenze da ora in poi non saranno più tollerate. Non è vero, perché quelle violenze non sono solo in parte sobillate direttamente dello stesso Governo cinese – vedasi l’attacco contro i civili da parte di fantomatiche “magliette bianche” filo-cinesi nella metropolitana di Hong Kong dieci giorni fa -, ma rappresentano un alibi straordinario per intervenire con la forza, inviando di fatto un messaggio in codice all’altra figliola ribelle, quella Taiwan che scherza con le forniture di armi statunitensi. Non a caso, cominciano a circolare sondaggi in base ai quali, stante i danni all’economia e la percezione di insicurezza, un numero sempre crescente di cittadini di Hong Kong non sarebbe più contrario a un dispiegamento dell’esercito cinese nelle strade. Come in Irlanda del Nord, il capolavoro politico e risolleva-sondaggi di Margaret Thatcher. E, più recentemente, come nella Francia di Emmanuel Macron, quello che qualcuno su queste pagine dava per morto: mi pare che di deceduto ci sia solo il movimento dei “gilet gialli”, utilissimo nella sua versione “Hong Kong all’occidentale” per l’inquilino dell’Eliseo.

Insomma, in mezzo mondo, è in atto una sorta di prova generale della grande crisi strutturale in arrivo. E la Russia non fa eccezione. Seppur, nel suo caso, per ora limitata a sparuti drappelli di manifestanti per lo più pacifici, ma, un domani nemmeno troppo lontano (come confermato da una fonte ufficiale del Governo di Mosca, quale il ministro per lo Sviluppo economico), potenzialmente in grado di crescere di numero, magnitudo e volume di impatto, saldando la protesta per la rappresentanza democratica e i diritti civili con quella più prosaica – ma molto più pericolosa – per la crisi economica. A Washington già si fregano le mani.

Ma davvero tutto è già deciso? Cosa ha fatto, Vladimir Putin finora per evitare questo epilogo? Sostanzialmente, ha operato politicamente in maniera estremamente scaltra e strategica (vedi l’intervento anti-Isis e pro-Assad in Siria e la nuova partnership militare con la Turchia, la quale ha messo a forte rischio il rapporto di Ankara con la Nato), ma anche molto dispendiosa. Esattamente come dispendioso è stato il programma di riarmo e sviluppo delle forze armate, tipico dei regimi autoritari e nazionalisti. I quali, a differenza dell’ipocrisia degli Usa – che sul warfare basano addirittura la loro intera società, civile come politica ed economica – devono orgogliosamente mostrare i muscoli alla piazza, evitando dissimulazioni e toni falsamente pacifisti e anzi rivendicando quella potenza bellica. Ma quando la gente comincia ad avere fame, allora sorgono i guai.

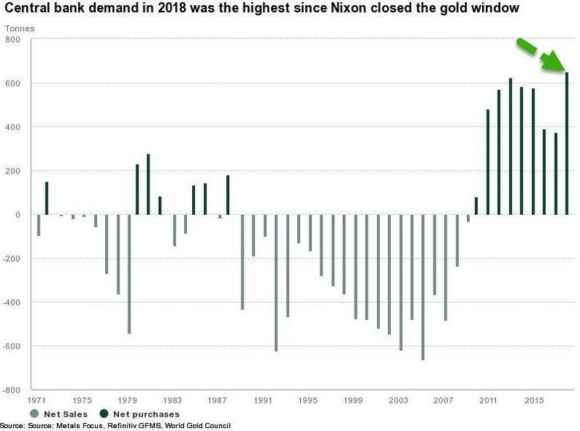

E il Cremlino ha fatto anche altro, infatti, come mostrano questi grafici, ovvero, comprato – esattamente come ha fatto la Cina – oro fisico con il badile negli ultimi anni per diversificare e de-dollarizzare le proprie riserve, creando quello che viene definito un safety buffer, un cuscinetto di sicurezza dalla crisi economica. Certo, alla gente non puoi dare lingotti da mangiare ma, come mostra il secondo grafico, nel 2018 la domanda di metallo prezioso da parte delle Banche centrali del mondo è stata la più alta da quando Nixon ha detto addio al gold standard. C’è fame d’oro, mai come oggi. E, soprattutto, la scorsa settimana – con decisione che ha sorpreso tutti – la Bce ha comunicato che dalla fine del prossimo mese di settembre cesserà il vincolo sulle vendite di oro da parte delle Banche centrali sancito dal Central Bank Gold Agreement del 1999 e da allora sempre rinnovato con cadenza quinquennale. Insomma, non solo gli Istituti centrali europei potranno vendere (e comprare) oro fisico in loro possesso senza limite ma anche senza coordinamento obbligato con i partner.

Liberi tutti, insomma. E casualmente, come vi ho detto qualche settimana fa, Donald Trump ha nominato nel board della Fed una fervente sostenitrice del gold standard. Casualità. Ma per comprare oro, occorre qualcuno che voglia vendere. E per quanto Cina e Russia abbiano cominciato il loro shopping aureo di massa per alleggerire politicamente il loro cordone ombelicale con il debito Usa e per creare i prodromi di un sistema monetario non più dipendente dal dollaro come valuta benchmark degli scambi globali, nel caso di Mosca – viste le fosche prospettive economiche ammesse dallo stesso governo – quel carico di lingotti potrebbe garantire contante alle casse statali che risulterebbe ossigeno puro per Vladimir Putin. Ad esempio, tramutandosi magari in aumento delle pensioni minime o stanziamenti per il welfare, dopo anni di spese folli unicamente per le Forze armate. Un toccasana. Esattamente come i manifestanti in piazza, i quali sarebbero il perfetto capro espiatorio per lanciare la più classica delle accuse di destabilizzazione eterodiretta, quando toccherà ammettere che si sta vendendo l’oro per fare cassa e resistere alla speculazione estera.

Patriottismo e stoicismo, virtù che dall’assedio di Stalingrado in poi, di certo non fanno difetto ai russi. Mosca è oggettivamente più debole, inutile negarlo, ma non sottovalutatela mai. E, soprattutto, non sottovalutate mai Vladimir Putin. O, peggio, non fingetevi mai suoi amici se non lo siete: la vendetta è uno dei piatti preferiti da quelle parti. E di fronte a tempi così oscuri, Mosca dovrà affidarsi strenuamente alle armi che ha in mano: in primis, il ricatto energetico sull’Europa e la disputa per le quote di mercato di petrolio e gas contro Stati Uniti e membri Opec. Il rischio è che con l’approssimarsi della stagione fredda, l’Italia – anche alla luce di rapporti e promesse politiche con la Russia non sempre cristallini, né apparentemente onorati (vedi il nodo sanzioni in sede Ue o la disputa sul gasdotto Tap, imposto di fatto al Governo Conte dal Dipartimento di Stato Usa) – potrebbe trovarsi stretta a tenaglia fra questi due vasi di ferro. E, come mostra la cronaca attuale e la rumorosa ancorché formale presa di distanza da Cina e Russia di Giuseppe Conte degli ultimi giorni, rischiare la proverbiale fine del vaso di coccio.

Chissà se, nel corso della sua recentissima e pochissimo pubblicizzata visita a Villa Taverna, il vice-premier Luigi Di Maio sia stato messo a conoscenza degli ultimi sviluppi e desiderata in tal senso. C’è grande confusione sotto il cielo, quasi senza precedenti dal 1945. Ma qui ci scanniamo per la Tav.